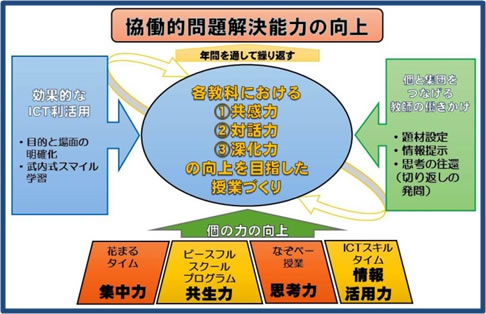

本校は今年度から左の図のような研究内容で研修を進めている。本期間中は、ICT研修や理論研究を4,5月に行い、6月30日、官民一体型学校の授業公開だったので、全クラス、ICT利活用授業を行った。県外や遠くは東京からも参観いただき、研究協議では、ICT利活用や子どもたちの協働的学びについて貴重なご意見をいただいた。

武雄市立武内小学校

第44回特別研究指定校研究課題

~共感力・対話力・深化力の向上をめざして~

武雄市立武内小学校の研究課題に関する内容

| 都道府県 学校 | 佐賀県 武雄市立武内小学校 |

|---|---|

| アドバイザー | 新地 辰朗 宮崎大学 理事・副学長 |

| 研究テーマ | 協働的に問題を解決する力の向上を目指す学習指導の研究 ~共感力・対話力・深化力の向上をめざして~ |

| 目的 | ICT機器を活用し、話し合い、学び合って、協調的・創造的に問題解決ができる児童を育てる。 |

| 現状と課題 |

|

| 学校情報化の現状 | 児童一人一台のタブレット端末 全教室に電子黒板 無線ランの整備 |

| 取り組み内容 |

|

| 成果目標 |

|

| 助成金の使途 | 電子ペン、パソコン用キーボード、タブレット学習用ソフト、ビデオカメラ、デジタルカメラ、講師旅費、先進校視察 |

| 研究代表者 | 橋本 澄子 |

| 研究指定期間 | 平成30年度~31年度 |

| 学校HP | http://cms.saga-ed.jp/hp/takeuchi-e/ |

| 公開研究会の予定 |

|

本期間(4月~7月)の取り組み内容

◇ICT研修

本校は、長期休業中にICT研修を行っている。今年度は市内の教育支援システムが変わることで、4月20日(金)にスタディーノート10の使い方の研修を行った。協働的学びにつながる基本的な操作の仕方などについて研修を深めた。

◇アドバイザー来校・提案授業

4月18日に、宮崎大学大学院の新地先生とパナソニックの金村氏に御来校いただいた。指導教諭の橋本が提案授業6年生社会科「大昔のくらし」を行い、今年度の研究の大まかな授業の流れを全職員で確認することができた。この授業ではミライシードのムーブノートアプリを使い、縄文時代は豊かだったのか、貧しかったのかのどちらかを選び、理由をかきこませたあと、全体で討議した。全員の考えを共有することで考えを広げたり、深めたりすることができた。そのあと、新地先生と金村氏にこれからの特別指定校としての取り組み内容や、研究の方向性についてご指導いただいた。

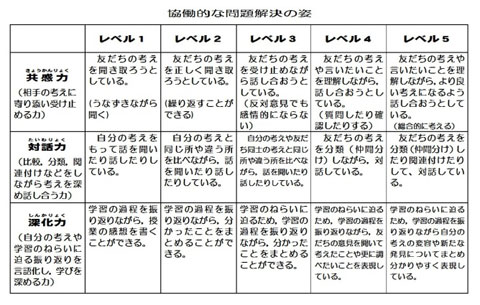

◇理論研究 5月

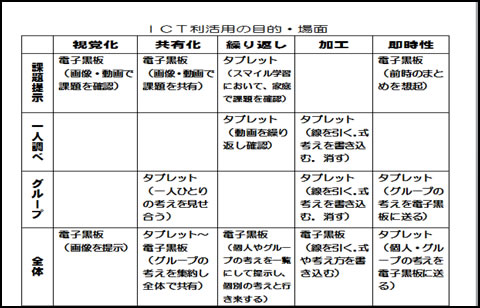

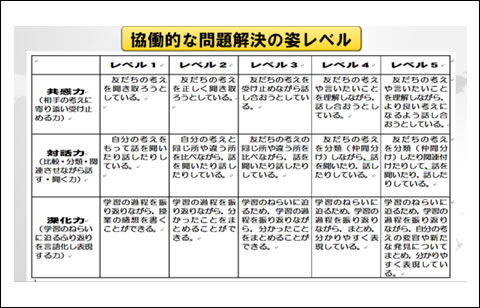

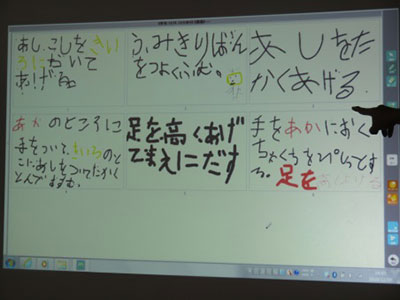

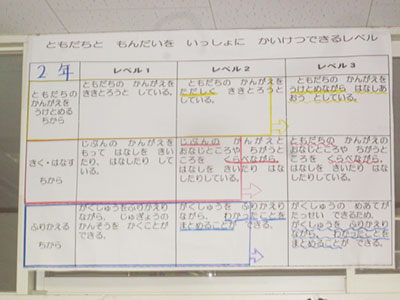

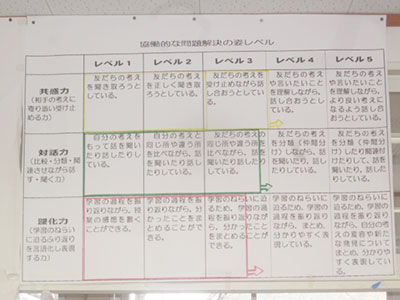

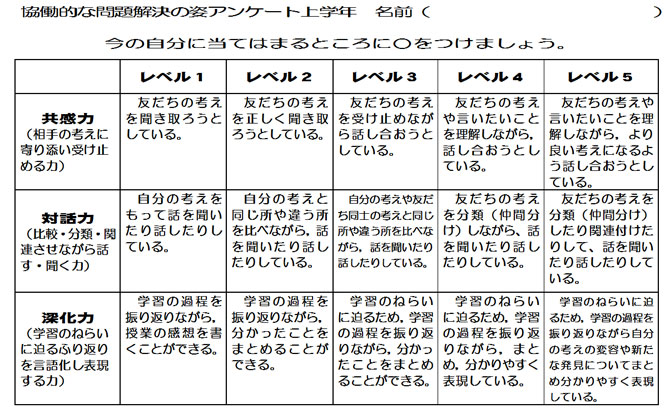

今年度から、協働的学びの充実に向け「個の集団をつなげる教師の働きかけ」「個と集団をつなげるICT利活用」「特設タイムによる個の力の向上」を手立てとしていく。そこで、上記の「ICT利活用の目的・場面」「協働的な問題解決の姿レベル」を全職員で考え、共通理解し、授業づくりに取り組むことを確認した。

◇官民一体型公開授業

6月30日に213名(教職員・保護者・地域の方)の参加者をお迎えし、公開授業を行った。1時間目に2,4,6年生の公開授業、2時間目に1,3,5年生の公開授業・研究協議を行い、宮崎大学大学院教授 新地辰朗先生に「AI時代に向け、育むべき情報活用能力とは ~主体的・対話的で深い学びを通して~」をテーマに講話をしていただいた。

〈授業の様子〉

【1年1組 生活科「だいすき なつ」 綿島 満子 教諭】

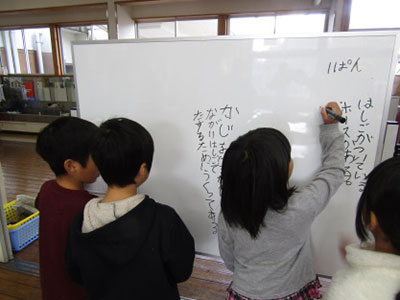

1年生は生活科「だいすき なつ」の授業を公開した。夏らしい砂場での遊び方のアイディアを持ち寄り、グループで作る遊び場を話し合い、ホワイトボードにかいてみんなに知らせた。本当に夏らしさが工夫されているか全体で話し合うことができた。参観者の方からは、「導入で砂遊びの動画を見せたことは、授業への楽しみやわくわく感をもたせることにつながっていた。」と感想をいただいた。

-

電子黒板で砂遊びの動画視聴

-

子どもたちの「夏と言えば○○」

-

考えをホワイトボードで発表中

【2年1組 道徳科「小さないのちを考える」 千々岩 宏幸 教諭】

2年生は道徳科「小さないのちを考える」の授業を公開した。展開の場面では、生きものを飼うかどうかについての理由をタブレットのタッチアナライザー機能を用い、話し合いを通してそれぞれの考えにどんな変容があったのか、どのように考えが深まったのか気付かせることができた。参観者の方からは「タッチアナライザーを使って、意見をグラフ化して見せるのは大変良かった」と感想をいただいた。

-

事前アンケートの結果を提示

-

タッチアナライザーで考えを選択

-

タッチアナライザーの結果を共有

【3年1組 理科「ゴムや風で物を動かそう」 牟田 和子 教諭】

3年生は理科「ゴムや風で物を動かそう」の授業を公開した。ゴムを伸ばしたときの実験結果をバイシンクを使って集約しまとめる中で、新たな問題を見付け、もう一度みんなで考えることができた。参観者からは「タブレット操作にも慣れていて、それ以上に意欲的に実験に取り組んでいる姿がよかった」と感想をいただいた。

-

どれくらい進み方が変わるのか実験

-

結果から言えることを

タブレットへ記入 -

電子黒板で各グループの考えを発表

【4年1組 算数科スマイル学習 「垂直・平行と四角形」 峯 慎一郎 教諭】

4年生は算数科「垂直・平行と四角形」の授業を公開した。ペアで作成した四角形を説明するとともに、タブレットを使って電子黒板に送り、全体で説明したり、質問したりしながら、図形についての理解を深めることができた。参観者からは「子どもたちの理解を助けるために分かりすいプレゼンを用意されていたのがよかった」と感想をいただいた。

-

作った四角形を意欲的に発表

-

電子黒板で作った四角形を紹介

-

紹介された四角形が何か話し合い

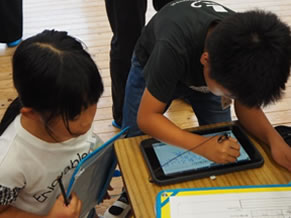

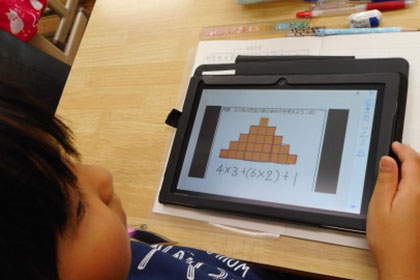

【5年1組 算数科スマイル学習「式と計算」 T1川久保涼子教諭 T2立石航教諭】

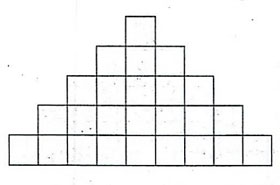

5年生は算数科「式と計算」の授業を公開した。子どもたちは家でのスマイル学習で、いちごが並んでいる図から、どんな数え方があるか、図や式を使って数パターンを考えてきていた。児童の考えからひき算を使った式をタブレットに電子黒板から再配付しグループで熱心に考えることができた。参観者からは「スマイル学習で予習して授業に臨むことで、45分で協働学習の場が有効に使われていた」と感想をいただいた。

-

話し合ったことをタブレットに記入

-

自分たちの考えを全体に説明

-

担任が新たな考えを引き出す

【6年1組 理科スマイル学習「体のつくりとはたらき」 山口 史教諭 】

6年生は理科「体のつくりとはたらき」の授業を公開した。子どもたちはスマイル動画で食べ物は口→胃→小腸へ運ばれることを学習し、食べ物が体の中でどのように変化するかを考えた。さらに実験方法を動画で視聴させることでスムーズな実験となった。参観者からは「事前のスマイルとICTがうまく活用され、タブレットを囲みながら話し合い、深まりが見られた。」と感想をいただいた。

-

動画視聴後のスムーズな実験

-

予想を入力し電子黒板に送る

-

各グループから送られた予想と比較

〈研究協議・講話〉

①本校の取り組み及び校内研究の説明 ②質疑応答 ③協議 ④講話の順で進めた。研究協議では「それぞれのICT利活用は授業のめあて達成につながっていたか」を中心に話し合われた。全体的な意見としては、本校の児童は一人一台ずつタブレットをもっているので、ICT機器の操作にも慣れ、上手に使えているので授業のめあて達成につながっているということだった。講話では新地辰朗先生に「AI時代に向け、育むべき情報活用能力とは ~主体的・対話的で深い学びを通して~」をテーマに近未来の最先端のお話や校内研究に関わる内容など分かりやすくお話をしていただいた。

-

全体協議

-

新地先生の講話

-

講話を聞く参観者

アドバイザーの助言と助言への対応

本校アドバイザーの宮崎大学大学院教授である新地辰朗先生から本年度の取り組みにおいて、次の3点、助言をいただいた。

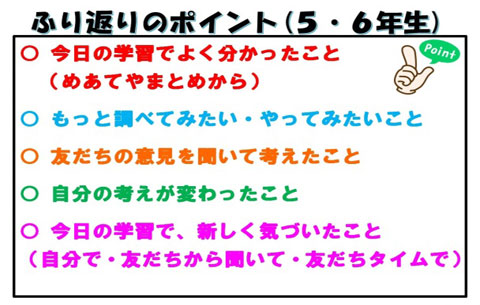

- ①「協働的な問題解決の姿レベル」から児童用のアンケートを作り、子どもたちに今自分がどのレベルにいるのか認識させることは、次のステップを目指そうという意識付けになる。

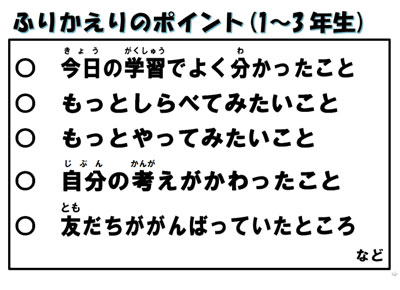

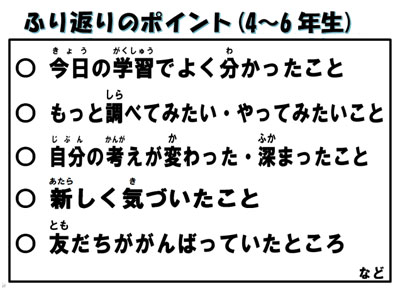

- ②「ふり返り」が学びの深化につながっていくので、「ふり返りのポイント」など学年に応じて考えておくことも必要である。

- ③他者に向けた発信など情報活用能力の育成のためにも、目的をもたせた上で、もっとタブレットを自由に使わせてみるのもよい。

今後は、「協働的な問題解決の姿レベル」の見直しや学年に応じたふり返りのポイント作成、また学習のツールとしてのタブレット活用を推し進めていく。

本期間の裏話

5月に武雄市の光回線拡張工事があり、子どもたちのタブレットをすべて初期化しないといけなくなった。6月30日の公開授業をひかえていた本校職員はその話を聞き、みんな冷や汗・・・ほとんどのクラスがタブレット使用を考えていたからだ。いつ工事が終わるのか?タブレットが初期化されたあとのインストールが間に合うのか?間に合ったとしても低学年は慣れさせていないと難しいし・・・などなど。毎年、公開授業をおこなっている本校ですが、こんなにハラハラする公開授業はありませんでした。ギリギリICT設備が間に合った状況にもかかわらず、職員そして子どもたちはよく頑張ったなと思います。ピンチをチャンスに変えた公開授業でした。

本期間の成果

教師が日々の指導の中で、協働的な学びを意識して、授業に位置づけていることです。授業におけるICTまたはホワイトボードなどのアナログを学年や授業の内容に合わせて、うまく活用できるようになってきました。また、子どもたちの学びの深化につながる「ふり返り」の意義を理解することで、1年生であっても少しずつ書けるようになってきました。

今後の課題

協働的解決場面で、自分の考えをもてず、友だちの意見を聞くだけの子がいるので、自分の考えを構築できる「かくスキル」を身に付けられるようにしなければならない。また、子どもたちが本気で解決したいと思えるような課題設定について研究を深める必要がある。

今後の計画

- 7/26(木) ICT職員研修(スタディーノート10)

- 9/5(水) 4年生研究授業(宮城県議会議員視察)

- 10/17(水) 5年生研究授業(新地先生、パナソニック教育財団来校)

- 10/31(水) 6年生研究授業

- 11/14(水) 3年生研究授業

- 11/20(火) 武雄市教育委員会訪問

- 11/28(水) 1年生研究授業

- 12/5(水) 2年生研究授業(新地先生、パナソニック教育財団来校)

気付き・学び

グループで協働学習を行う時の合い言葉として「寄せ合い、見せ合い、話し合い」が定着していけば、主体的に話し合う児童が増えると考える。大人の私たちも同じであるが、児童は、学びのインプットは得意だが、自分の考えをアウトプットする「かく」活動は、日常的に授業に取り入れることで、苦手意識が解消されていくのではないかと思う。プログラミング思考までには至らないが論理的に考え、課題を順序立てて解決できる児童を育成していくことを目指していきたい。

成果目標

- ・子どもたちが、ワクワクするような学習課題を設定し、学習意欲を高める。

- ・タブレットでの入力時間を縮めるためにICTスキルタイムにおいて、タッチペンの使い方(低学年)やキーボード入力(中・高学年)の練習時間を確保し、現段階よりも入力時間を縮める。

-

- 宮崎大学 大学院教育学研究科 教授 新地 辰朗 先生

武内小学校は,第42回と第43回の一般助成校を経て,第44回特別研究指定校として採択されました。特に,第42回一般助成校の研究成果報告書は,佳作として表彰されるなど,教職員が一体となった研究推進体制が確立されているだけでなく,研究内容・活動の創意工夫や研究成果をわかりやすくまとめることのできる学校として期待されます。

実際に,授業検討会に参加させていただくと,研究主任など中心的な教師による構想や意見に留まることなく,研究主題に沿って,全ての参加者から児童の実態を踏まえた意欲的な意見が表明される姿が見られます。さらに,研究の歩みと成果を整理した研究収録が,毎年度,作成されています。

特別研究指定校としての今回の研究では,”協働的な問題解決に関わる力”について,「共感力」,「対話力」,そして「深化力」の3観点から,達成段階毎に児童の姿を整理することからスタートされました。これまでの,教師によるICT活用の工夫,個と集団をつなげる手立てに関わる研究を礎にしながら,学習内容の習得はもちろん,学ぶ力を高める学習指導についての追究に進むことになります。

当面は,学校で作成された”ICT利活用の目的・場面(参考:学校による活動報告書中の表)”や”協働的な問題解決の姿・レベル(同)”をもとに,子どもたちの反応や変容を把握・評価する方法について検討を深める必要があるように思います。子どもの変容を把握しながらの,学習指導方法に関わる実践研究は,教師の専門性を生かしながら望ましい学習過程の実現を目指す他校にとって,参考になるものと思われます。

また,中期的には,”協働的な問題解決の姿・レベル”に対する,授業終盤で求める”ふり返り”の位置付け,”協働的な問題解決に関わる力”の資質・能力としての捉え方の整理が期待されるように思います。

本期間(8月~12月)の取り組み内容

◇全校子ども会議(情報の主体的な表現・処理)

8月27日の全校子ども会議

日曜参観に親子で情報モラル教育

児童の情報活用能力育成と関連づけて、電子メディアとの付き合い方について全校児童にアンケートをとった。その後、5,6年生がアンケート結果を基に子ども会議を2回行った。1回目は電子メディアの良いところ・悪いところについて,2回目はこれからの自分の実践について子ども会議を行った。会議の結果を全校児童に知らせ、スマホ・タブレット・ゲームなどの電子メディアを賢く使うことを全員で取り組んでいくことを呼びかけた。子ども会議を通し、情報モラルを含めた情報に対する主体的な収集・判断・表現・処理の方法について考える事ができた。

9月26日の授業参観日には、保護者対象に6年生の代表が武雄市子ども会議の報告を行い、さらに11月11日、「ICTとの上手な付き合い方」というテーマで、ITサポート佐賀代表の陣内氏を講師に招き、親子情報モラル教育を実施した。

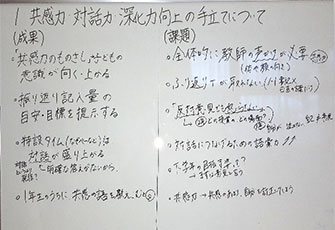

◇理論研修 10月

- 共感力・対話力・深化力を高めるための手立てについて話し合い、指導案にも明記していくことを確認する。

- 子どもたちの共感力・対話力・深化力の高まりをどのように評価していくのか、また子どもたちにもっと共感力・対話力・深化力を意識させるための方法について話し合う。

- 教職員評価シートの項目について検討する。

◇研究授業の実践

研究授業実践を通して、共感力・対話力・深化力を高める手段として、思考の揺さぶり発問・思考の往還やICT利活用などの研究を行った。

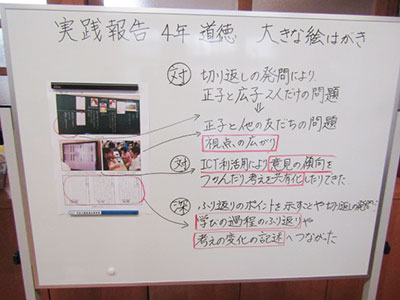

【4年1組 道徳科「大きな絵はがき」峯慎一郎 教諭】9月

4年生の道徳科の研究授業では、学級全員の判断結果を視覚化し、共有化させるために、タブレット~電子黒板によるタッチアナライザー機能を使用した。瞬時に結果がグラフ化されどちらの考えが多いのかが分かり児童の思考を揺さぶることができた。さらに、教師は、どの児童がどちらを選んでいるかが分かるので、指名して理由を問うことで、意見の相違点や類似点に目を向かせることができた。児童は、友だちの考えや言いたいことを理解しながら話し合おうとしていたり、友だちの考えと同じ所や違う所を比べながら話を聞いたり話したりする姿が見られ、共感力・対話力を高めるのに効果的であった。

電子黒板での挿絵提示

グループでの話し合い

タッチアナライザーでの結果表示

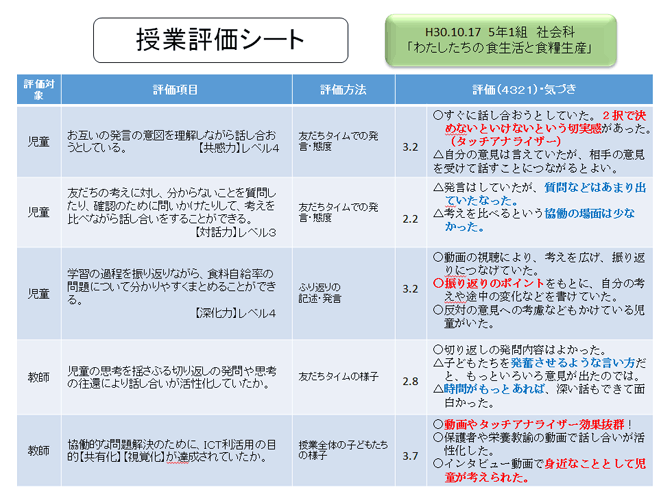

【5年1組 社会科「わたしたちの食生活と食料生産」 川久保 涼子教諭】10月

5年生の社会科の研究授業では、タッチアナライザー機能の効果を確認することができた。また、消費者の立場になって考えるための支援として、保護者や栄養教諭による動画インタビューを見せた。身近な人の生の声を聞くことで消費者としての立場のより深い理解につながった。「振り返りのポイント」を提示することで、学習の過程を振り返りながら分かったことをまとめることができた児童が増え、深化力を高める手立てとして有効なことが分かった。

タッチアナライザーでの結果表示

グループでの話し合い

インタビュー動画

【3年1組 理科「ものの重さをしらべよう」 牟田 和子教諭】11月

3年生の研究授業では、実験の予想の段階で、学級全員の判断結果を視覚化し、共有化させるために、タブレット~電子黒板によるタッチアナライザー機能を使用した。また、実験結果からいえることをグループでまとめ、エクスチェンジボードを使って全体で共有することで、意見の相違点や類似点に目を向かせることができた。児童は、友だちの考えや言いたいことを理解しながら話し合おうとしていたり、友だちの考えと同じ所や違う所を比べながら話を聞いたり話したりする姿が見られ、共感力・対話力を高めるのに効果的であった。また、深化力の向上を見取るためのふり返りのポイントの提示の工夫(いくつかのポイントから指示する)について協議することができた。

タッチアナライザーで予想表示

粘土の形を変えて実験

結果から分かったことを書く

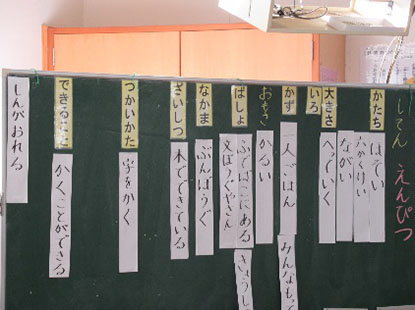

【1年1組 国語 くらべて読もう「自動車くらべ」 綿島 満子教諭】11月

1年生の国語科の研究授業では、はじめに電子教科書の動画を活用したことで、本時のめあて達成の学習意欲を高めることができた。協働的な学びの場である「友だちタイム」においてはグループでの話し合いでホワイトボードを活用し、児童は友だちの考えや言いたいことを理解しながら話し合おうとする姿が見られ、共感力・対話力を高めるのに効果的であった。

はしご車の無声動画視聴

寄せ合い見せ合い話し合い

意見をホワイトボードに書く

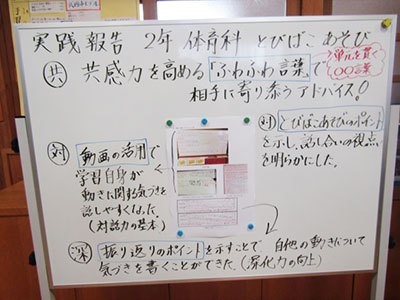

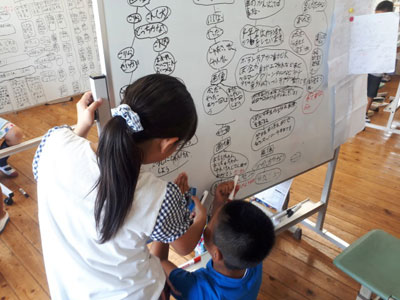

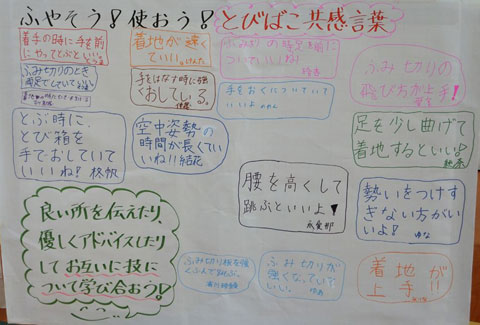

【2年1組 体育科めざせピョンピョン名人!とびばこあそび 千々岩宏幸教諭】12月

2年生の体育科の研究授業では、児童がお互いに共感しながら対話活動ができるようにするために「体育のふわふわ言葉(がんばれ・あと少し・上手等)」を設定し、児童は積極的に使っていた。友だちタイムにおいては技が上手な友だちの動画から、手をつく位置などうまくなるポイントを見つけ出し、自分の練習に生かしていくというICTの効果的な活用が提案された。

動画の一時停止のよさを確認

話し合ったことをタブレットに記入

エクスチェンジボードで交流

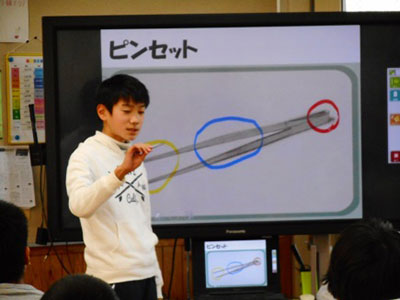

【6年1組 理科 てこのはたらき 山口 史教諭】12月

6年生の理科の研究授業では、スマイル学習(武雄式反転授業)で前日に家で支点・力点・作用点の意味を学び、本時では、グループごとに、いろいろな道具をさわって、支点・力点・作用点を確かめたり、調べたりした。調べるときのツールとして、タブレットの動画を使用しているグループもあり、話し合いが活性化し協働で課題を解決できていた。

グループで実物を使って調べる

タブレットの動画活用

電子黒板に3点を示し説明

◇10月22日~26日 ICTスキルタイム週間

- 1年生 タブレットでカメラ撮影後、クイズ作り

- 2,3,4年生 スタディノート10を活用(タッチアナライザー・エクスチェンジボード)

- 5,6年生 キーボード入力練習 無料タイピング教材「マナビジョン」活用

1年生 何て書いたでしょう

2,3,4年言葉つくり

5,6年生 キーボード入力

◇ICT職員研修

- 夏休みにスタディノート10を使い、共感力・対話力・深化力を高めるための、効果的なタブレットや電子黒板の活用方法について研修を行った。

- 11月にラインズより講師を招き、授業で使えるeライブラリーの研修を行った。

アドバイザーの助言と助言への対応

- 研究授業で、副題「~共感力・対話力・深化力の向上を目指して~」について協議できるように計画する必要あり。そのためには、3つの力について授業と関連させる必要がある。ぜひ「研究題目」やキーワードで協議されるのを期待する。

- 「協働的に問題を解決する力」と「共感力・対話力・深化力」と「情報活用能力」との関係を明確にすること

- 単元全体を通して「共感力・対話力・深化力」を高めると考えれば、単元のはじめでは共感力を、中では対話力を、終わりでは深化力を重点的に指導するという方法も考えられるのではないか。

上記の助言に対しては、次のように対応した。 - 研究授業において、共感力・対話力・深化力をどのようにつけさせるのか、指導案に明記し、事後研究会の協議の柱を変更した。

- 「協働的に問題を解決する力」と「共感力・対話力・深化力」と「情報活用能力」との関係については再検討を行い、助言を仰ぐ予定である。

- 今年度の研究授業は、1時間の授業の中で共感力・対話力・深化力をつけさせることを前提に行ってきたが、来年度は教科によっては、単元全体を見通し、3つの力を付けさせていく授業もあっていいのではないかと共通理解した。

本期間の裏話

- 本校では共感力を「相手の考えに寄り添い、受け止める力」と定義している。2年生が体育の研究授業をするにあたって、担任が体育的技能を伸ばしつつ、共感力を高めるための手立てとして「体育科におけるふわふわ言葉」を授業に位置づけた。簡単に言うと、友だちを励ます言葉である。あえて「体育科におけるふわふわ言葉」として授業に位置づけたことで友だちに寄り添い、チーム力を高めることができていた。これ以来、体育などの技能教科においても、道徳で学んだふわふわ言葉が共感力に有効ではないかという認識をもつことができた。共感力を高める手立てに対する職員の視野が広がったように思う。動画の停止の効果を子どもたちに見付けさせるなどICTの効果的な活用に目を向けるように工夫されていた。

- 本校はタブレットが導入され、5年目になる。これまではスマイル学習や授業で使う場合は教師の指示の後に使用することが多かった。今年度は授業中の調べ学習を中心に高学年の子どもたちが主体的にタブレットを使っていこうとする姿が見られ、タブレットが学習ツールとしての役目を広げている。

本期間の成果

◇研究授業の実践を通して

- 9月から12月までに6本の研究授業を行った。共感力・対話力を高めるための、タブレットと電子黒板によるタッチアナライザー機能の活用実践等ICT利活用授業に取り組んだ。ほとんどのクラスが学級全員の判断結果を視覚化し、共有化させるために、タブレット~電子黒板によるタッチアナライザー機能を使用した。瞬時に結果がグラフ化されどちらの考えが多いのかが分かり児童の思考を揺さぶることができた。さらに、教師は、どの児童がどちらを選んでいるかが分かるので、指名して理由を問うことで、意見の相違点や類似点に目を向かせることができた。児童は、友だちの考えや言いたいことを理解しながら話し合おうとしていたり、友だちの考えと同じ所や違う所を比べながら話を聞いたり話したりする姿が見られ、共感力・対話力を高めるのに効果的であった。

- 研究授業実践を通して、「振り返りのポイント」を提示することで、学習の過程を振り返りながら分かったことをまとめることができた児童が増え、深化力を高める手立てとして有効なことが分かった。低・中・高学年の段階ごとのふり返りのポイントについて研究していく方向性を見いだすことができた。

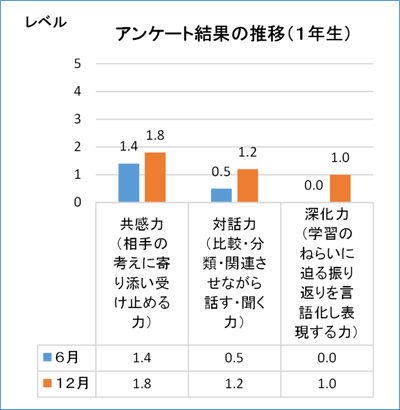

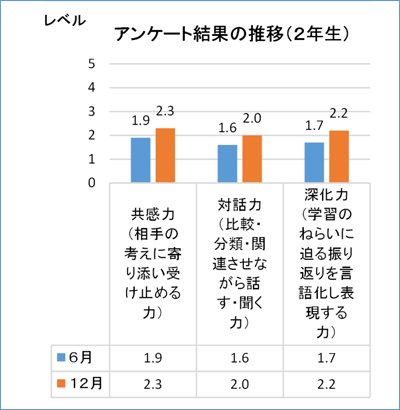

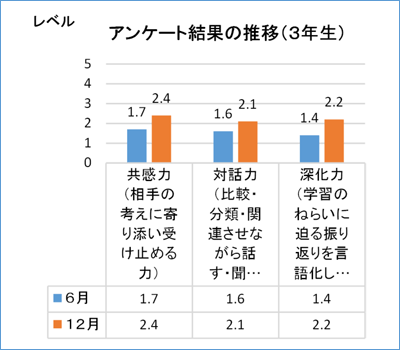

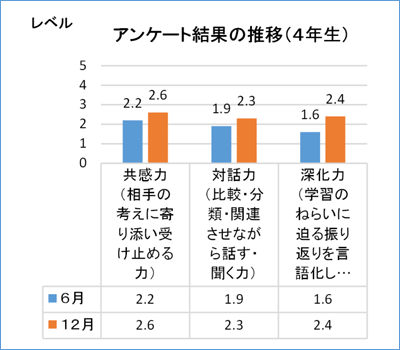

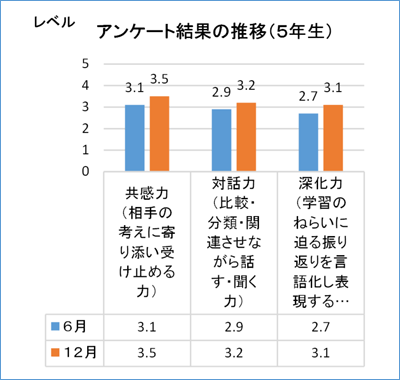

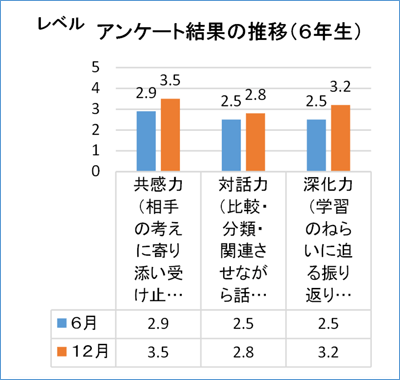

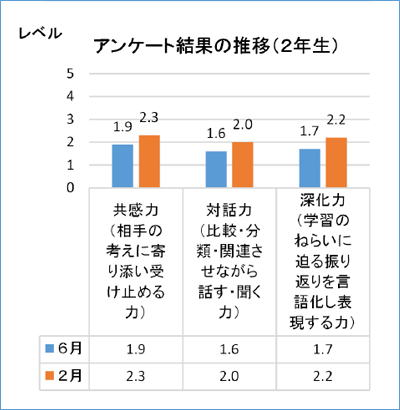

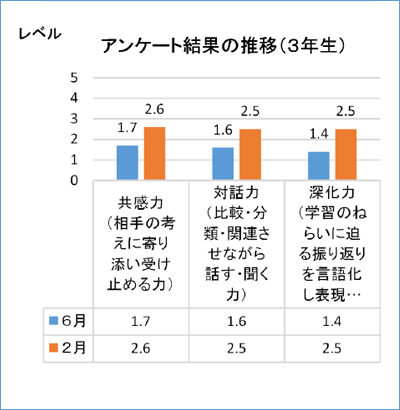

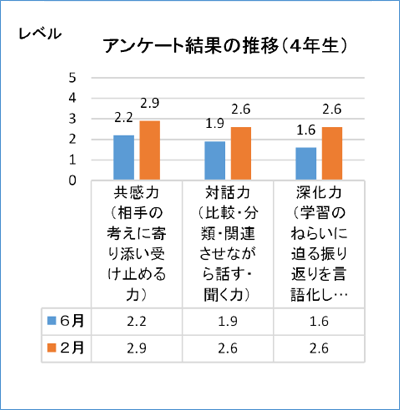

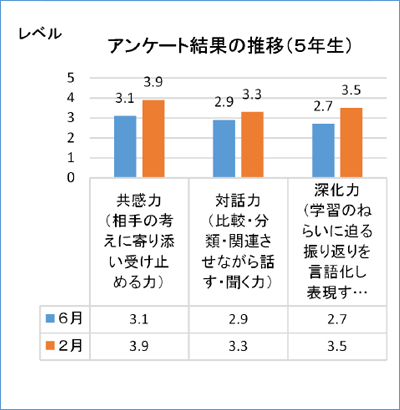

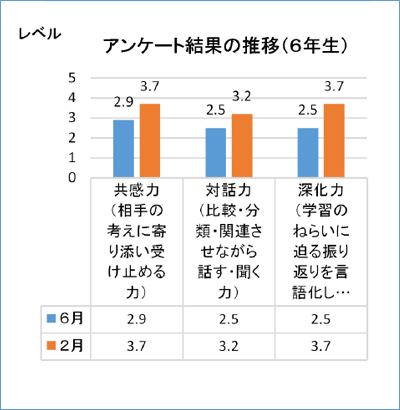

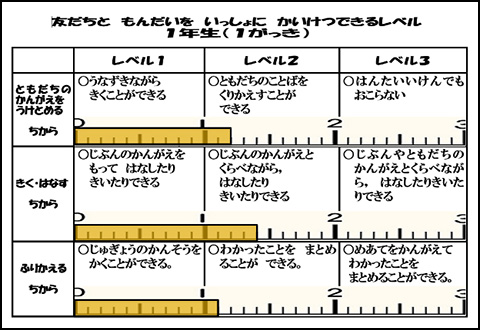

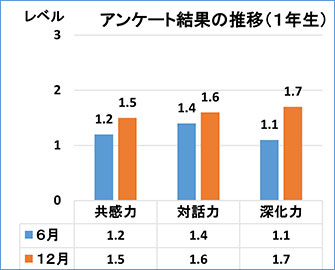

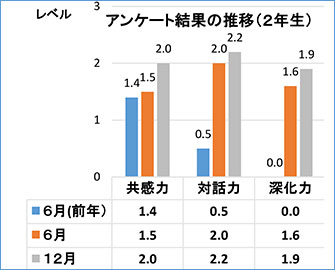

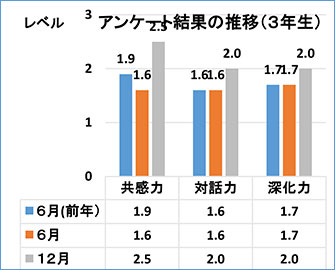

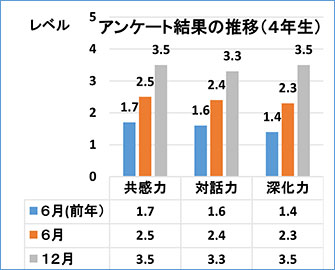

◇アンケート結果より

- 作成した「協働的な問題解決の姿レベル表5段階」【共感力・対話力・深化力】をもとに現在の実態把握のためアンケートを行った。6年間を通しての目指す姿を設定したので、1~3年生はレベル3まで、4~6年生まではレベル1からレベル5までで自己評価をさせた。各学年のクラスの平均値を表に示し、児童が今、自分はどのレベルなのかを認識することができ、どのレベルを目標とするのか意識させることができた。児童だけでなく教員も目指す子ども像が明確になった。

1,2,3年生用レベル表(教室掲示)

4,5,6年生用レベル表(教室掲示)

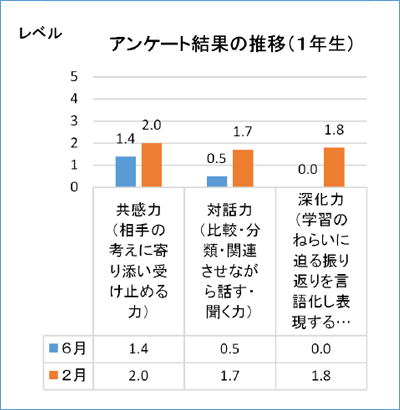

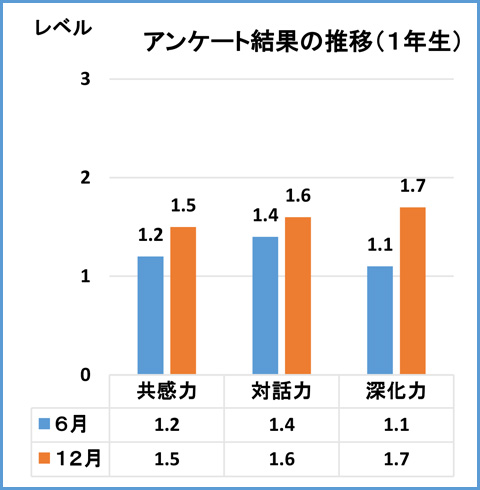

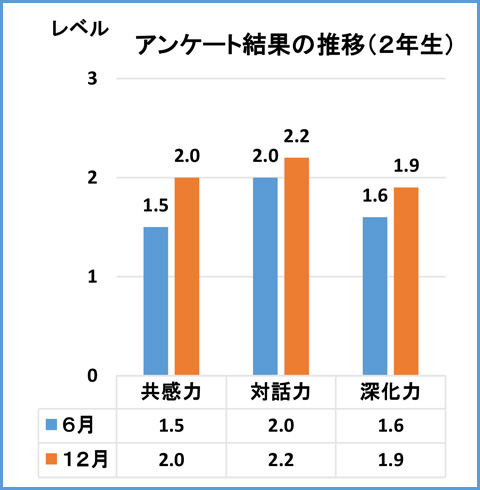

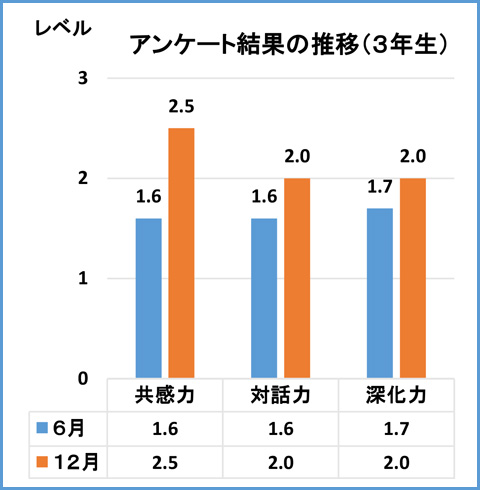

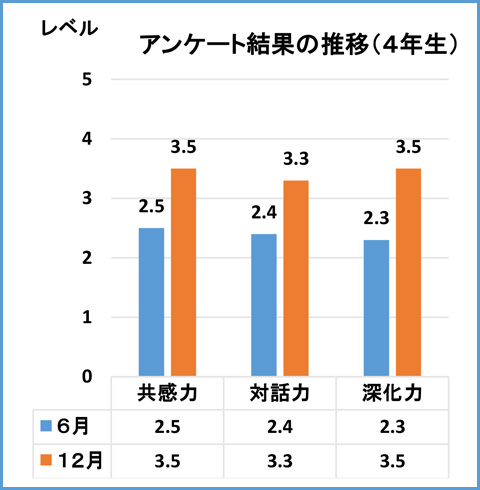

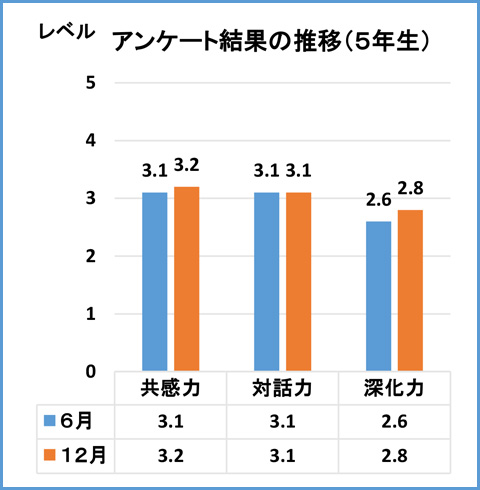

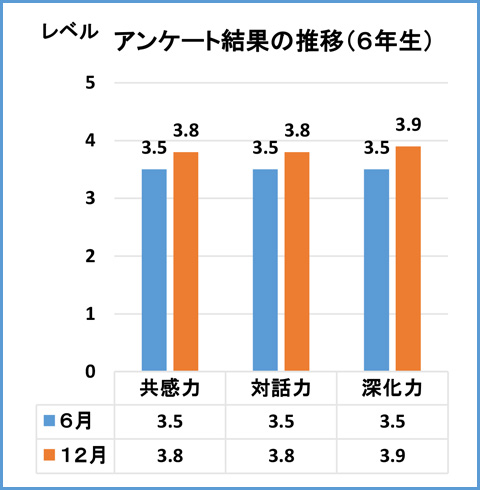

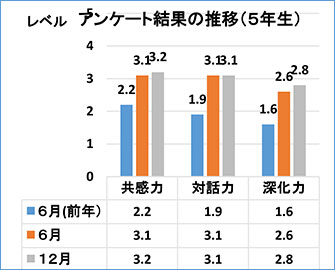

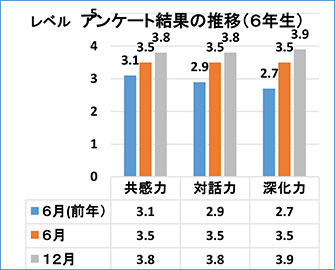

- 6月と12月の児童アンケート結果は次の通りである。

どの学年も6月よりも共感力・対話力・深化力において、平均0.3ポイントから1ポイントの上昇が見られ、子どもたち自身がそれぞれの力の向上を実感していることが分かった。

◇教職員評価シート

- 研究授業では、教職員評価シートを活用し、共感力・対話力・深化力の充実をねらった指導の工夫を評価項目にあげたことで、指導の工夫が求める児童の姿につながっていたかを観点に沿って評価できた。

◇ICTスキルタイム

- ICTスキルタイム週間では、各学年の実態に合わせ次のように行い成果が見られた。

1年生は、ひらがな、カタカナ、漢字を白紙に書き、写真撮影を行い、それを反転させ鏡文字にし、「これは何でしょう」クイズを行った。子どもたちは、クイズを楽しみながら、カメラ撮影・編集機能のスキルを身に付けた。

2、3、4年生はそれぞれの学年にあった内容でタッチアナライザーやエクスチェンジボードなどを使い、タブレット操作の新たな機能の習得ができた。

5,6年生は、ベネッセの「マナビジョン」を使って、キーボードのホームポジションやローマ字入力の練習を行った。はじめてキーボードでタイピングを経験する子が5,6年生全体で3分の1おり、タイピングへの興味関心をもたせるきっかけになった。

今後の課題

- 本研究と情報活用能力との関係性をより明確にする必要がある。

- 共感力を高めるために、現在、問題との出合わせ方や「体育科におけるふわふわ言葉」等を工夫しているが、その他にもどのような手立てがあるか。

- 深化力を高めるために、現在ふり返りのポイントの提示について研究しているが、学年や教科による特性の有無、どのような視点が有効か整理していく必要がある。

今後の計画

- 1月16日 研究集録提案・執筆作業

- 1月30日 年間反省・次年度構想(新地先生来校)

- 2月4日~2月8日 ICTスキルタイム週間

気付き・学び

研究授業の中で動画を使用された際、より明確に場面を凝視するために、停止ボタンを押すことで理解が進んでいた。大人にとっては何気ない動作であるが、低学年の子どもたちには1つのICTスキル習得になっているのではないかと気づかされた。

成果目標

- 協働的な問題解決の姿アンケート(2月)のそれぞれの項目で、全学年の平均値が初回の値より0.5ポイント上回る。

- 評価方法としては、1月末に協働的な問題解決の姿アンケートを全児童に行い、当初の値と比べる。

-

- 宮崎大学 理事・副学長 新地 辰朗 先生

この期間での取り組みの特色は,“協働的な問題解決に関わる力”を育てるうえで,本校が着目した「共感力」,「対話力」,そして「深化力」の3観点を意識した授業研究に進んだことです。3観点は,本校のこれまでの教育実践における特色や課題を踏まえて焦点化されたものですが,1~3年生用には3段階に,4~6年生には5段階に,目指す子どもの姿を文章で表すことで,教師間に限らず,児童と教師の間でも,協働的問題解決に向けての目標や進捗を共有できるようになりました。

活動報告の中に写真で示されているように,段階表の教室内での掲示は,子どもたちに学びの見通しを持たせる効果につながるように思います。また,授業研究でも,3観点について協議がみられるようになり,活動報告の中には,以下のような記述が見られます。

- 児童は、友だちの考えや言いたいことを理解しながら話し合おうとしていたり、友だちの考えと同じ所や違う所を比べながら話を聞いたり話したりする姿が見られ、「共感力」・「対話力」を高めるのに効果的であった。

- “振り返りのポイント”を提示することで、学習の過程を振り返りながら分かったことをまとめることができた児童が増え、「深化力」を高める手立てとして有効なことが分かった。

- 「深化力」の向上を見取るためのふり返りのポイントの提示の工夫について協議することができた。

- 協働的な学びの場である“友だちタイム”においてはグループでの話し合いでホワイトボードを活用し、児童は友だちの考えや言いたいことを理解しながら話し合おうとする姿が見られ、「共感力」・「対話力」を高めるのに効果的であった。

さらに,6月と12月に実施したアンケート結果から,各学年毎に3観点について定量的に教育実践の効果の変容を把握しています。また,研究授業で参観した教員が利用する“授業評価シート”でも,3観点について言及されており,児童による自己評価と教師による授業分析の両者から,指導法の改善のポイントや学校全体で傾注すべき方向性が定まるように思います。

今後,“協働的な問題解決に関わる力”の育成に関連すると思われる情報活用能力を主とした資質・能力にも着目し,ICTスキルタイムや全校子ども会議等と授業でのICT活用との関係を整理できると,本校の特色をカリキュラム・マネジメントとして説明できる可能性もあるように思います。引き続き,実践研究による効果を確認しながら,本校の特色ある教育実践を深めていただきたいと思います。

本期間(1月~3月)の取り組み内容

◇研究集録提案・執筆作業(1月16日、23日)

今年度の研究実践をまとめ、成果と課題を明らかにし、来年度の研究の方向性を定める。

研究授業の考察では、共感力・対話力・深化力のそれぞれの力を高めるための手立てと、手立てによる子どもの姿について記述する。

◇年間反省・次年度構想(宮崎大学副学長 新地辰朗先生来校)

今年度の研究をふりかえり、次年度に向けての見通しをもつために、新地先生に来校いただき、指導を仰いだ。

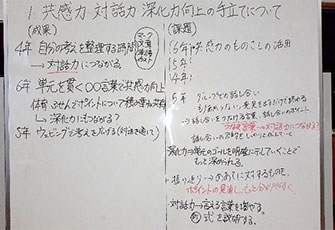

はじめに、各学年より共感力・対話力・深化力を高める手立てによる児童の変容についてホワイトボードに書き出し発表を行った。

【2年 体育科 実践報告】

【4年 特別の教科 道徳 実践報告】

その後、児童アンケート(6月と12月の結果分析)や教職員評価シートをもとに、共感力・対話力・深化力を高める手立てについて意見交換を行った。また、ふり返りのポイントについて上・下学年別に学年の実態に応じた文言をどうするか話し合うことができた。 最後に、新地先生に指導助言をいただき、来年の校内研究の方向性を見いだした。

◇ICTスキルタイム週間(2月4日~2月8日)

児童の実態に合わせ、低中高別に行う。

《1年生 タブレットで動画を撮って、再生しよう》

1年生はこれまで、タブレットでカメラ撮影などは、生活科の授業などで行ってきたが、動画撮影の経験がなかった。そこで、ペアで動作を撮影し合い、その後再生をして確認するというスキルを学んだ。

【動画撮影の仕方の説明】

【ペアで動画撮影】

《2年生 言葉を完成させよう (エクスチェンジボードに挑戦)》

2年生は、日頃から動画撮影を授業で行っているので、1年生とは内容を変更し、エクスチェンジボード機能の活用ができるように次のようにしてスキルを学んだ。「○う○ん」のように一部空欄にしたものを児童のタブレットに配信し、空欄をうめたものを順に送信させた。他のグループと重ならないような言葉を探させるなどゲーム性をもたせ、意欲を高めた。

【○う○ん どんな言葉にしようかな】

【他のグループから出てこない言葉は何かな】

《3,4年生 タイピングで検索(ローマ字入力に挑戦!)》

3,4年生は、これまでタブレットで検索するときに、タッチペンで入力し、検索を行ってきた。そこで、キーボードを使ったローマ字入力に挑戦した。ローマ字をまだ覚えきれていない児童には、ローマ字表をもたせ、調べたい言葉やものを各自検索する時間をとった。タイピングのホームポジションやタイピング練習は、来年度体験させる計画である。

【ローマ字表を見ながら言葉を入力し検索】

【全員集中してキーボード入力中】

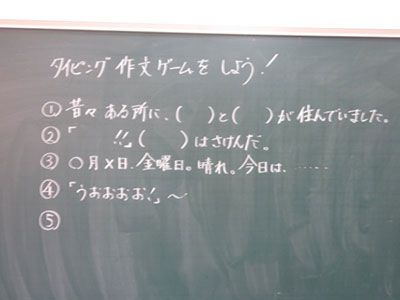

《5,6年生 グループによるタイピングリレー作文》

前回のICTスキルタイムでタイピングに慣れた5,6年生は、ほぼ同じスピードでタイピングができる者同士でグループをつくり、タイピングリレー作文を行った。適当に最初の文を考え、一文をタイピングする。それを、それぞれ右の人に全員まわし、まわってきたタブレットに書いてある文の続きを考え、また一文タイピングしていく。これを繰り返し、自分のタブレットが戻ってきたときにどんな話に展開しているのかリレー作文の意外性のおもしろさを感じつつ、タイピングの練習もすることができた。

【リレー作文の例を見て、文を考えタイピング】

【最初の文が予想外の展開に】

◇大分県日田市立三芳小学校地域運営協議会視察(全クラス ICT利活用授業公開)

2月7日(木)に三芳小学校地域運営協議会の方(20名)が先進校視察に来校された。ICT利活用の授業参観の要望があり、全クラス公開した。

【6年生 算数「量と単位」】

【3年生 理科「磁石の不思議を調べよう」】

【2年生 道徳「雪ひょうの ライナ」】

【武雄市におけるICT教育の概要説明】

◇児童の協働的な問題解決の変容(2月)

児童の変容を見るために、2月中旬に「協働的な問題解決の姿レベル表」【共感力・対話力・深化力】の児童アンケートをとり6月分との比較分析を行った。

アドバイザーの助言と助言への対応

1月31日(水) 今年度の研究のふり返り、次年度に向けての見通しをもつ話し合いに参加していただき、次のような助言をいただいた。

- 「共感力」を高めるために、相手を肯定したり、元気づけたりする「○○言葉」の設定は良い。さらに、聞く姿勢や態度・雰囲気作り・心がけなどにも着目していけばよいのではないか。

- 「対話力」を高めるために、ICTの活用や切り返しの発問等よく考えられている。しかし他の2つの力より伸びが今一つなのは、自分の考えを表出させる時間の保障が足りないことと、対話力のレベル表の内容の再検討が必要なのではないか。

- 教科単元によって、ふり返りのポイントは違ってくると思うので、本時の学びを確実にし、次の学びへつながることをねらいとした振り返りを行うようにすればよい。

これらの助言に対し、対応は次の通りである。

- 教師が日々の授業の中で聞く姿勢(体の向き・うなずく)が共感力を高める事を意識し、日々の授業をおこなう。また、友だちの発表を聞いて子ども達にどう反応させるのか、例え、「・・皆さんどうですか?」のあとに「分かりました」「いいです」など必ず反応させるようにし、子どもたちにみんなで授業をつくっているという意識をもたせる。

- 来年度の研究に生かせるように、研究推進委員会で「協働的な問題解決の姿アンケート」の共感力・対話力・深化力のレベル内容を検討し全職員で共通理解をした。

- 上学年、下学年ごとに大まかなふり返りのポイント作成した。この中から、本時の授業に適している事柄を選び、ふり返りをさせるようにした。

本期間の裏話

2月7日(木)に日田市地域運営協議会の方(20名)が先進校視察に来られた。全クラスICT利活用の授業を参観され、電子黒板やタブレットを自在に操作する子どもたちの姿に大変驚かれていた。私たちにとっては、日常の光景であるが、この教育環境がいかに恵まれているのかということに気づかせていただいた。

本期間の成果

◇アンケート結果より

児童の変容を見るために、2月中旬に「協働的な問題解決の姿レベル表」【共感力・対話力・深化力】の児童アンケートをとり6月分との比較分析を行った。

今年度の成果目標として協働的な問題解決の姿アンケート(児童用)のそれぞれの項目で、全学年の平均値が初回の値より0.5ポイント上回ることを掲げ取り組んできた。共感力については6学年中5学年が、対話力については6学年中4学年が、深化力については6学年中5学年が目標を達成することができた。【共感力・対話力・深化力】の全体的な平均値の伸びは、共感力が0.7ポイント、対話力が0.7ポイント、深化力が1.0ポイントであった。深化力の伸びが高かったのは児童の実態に応じて、授業後のふり返りのポイントを提示したことが功を奏したと考えられる。

◇校内研究のまとめの作成・来年度構想を通して

今年度の校内研究の成果と課題を明らかにし、来年度の研究の方向性を定めるために、それぞれ担任が研究実践をまとめた。研究授業の考察では、共感力・対話力・深化力のそれぞれの力を高めるための手立てと手立てによる子どもの姿について焦点を絞り記述した。

新地先生に来校いただいた際、各担任より共感力・対話力・深化力を高める手立てによる児童の変容についてホワイトボードに書き出した内容を発表し、全体的にどのような手立てが児童の共感力・対話力・深化力を高めるのに効果的であったかを話し合った。次のことを共通認識した。

- 共感力を高めたのは、動画視聴などのICT利活用や日頃の聞く態度の指導や励まし合う言葉かけなどである。

- 対話力を高めたのは、教師の働きかけ(問題との出合わせ方や思考の往還と発問の工夫)とタッチアナライザー(アンケート機能)やエクスチェンジボード(課題配付・意見集約機能)などのタブレット活用などである。

- 深化力を高めたのは、学習の最後のふり返りで、上・下学年ごとに示したふり返りのポイントを提示したことである。

このような成果とともに、来年度取り組む改善点なども明確になり、来年度の研究の方向性を定めることができた。

今後の課題

- 今年度、校内研究の評価の方法として協働的な問題解決の姿レベルアンケートを全児童に実施し、当初の値と比べることで変容をみてきた。しかし、協働的な問題解決の姿レベルの相関性を計り、文言を検討していく必要がある。また、児童のアンケート結果と担任教師との実感の差があるように思われるクラスもあったので、来年度は、教師の実感と児童のアンケートを比較しながら修正していく。

- 授業評価シートを作成し、教職員の研究授業のふり返りやその後の授業改善に役立ててきた。しかし、評価の基準が個人任せで感覚的につける傾向にあった。評価の基準になる具体的な子ども像をあきらかにし共通認識する必要がある。

- 上・下学年ごとのふり返りのポイントを教科によって再検討していく。

今後の計画

- H31.4 ICT職員研修、研究推進員会、校内研究会

- H31.5 第1回 研究授業(新地先生来校)、

先進校視察(広島市立藤ノ木小学校) - H31.6 ICTスキルタイム① 公開授業指導案作成、指導案検討

- H31.7.23 官民一体型学校 公開授業(新地辰朗先生来校)

1年間を振り返って、成果・感想・次年度への思い

今年度は、協働的に問題を解決する力の向上に向けて、教師の働きかけや効果的なICT利活用の手立てを講じながら、共感力・対話力・深化力を高めるための学習指導方法を探ってきた。この3つの力を高めるために、電子黒板やタブレット端末などを利活用する目的と場面を整理し、より効果の高い利活用の方法を見出し、子どもたちの問題への興味関心を高めたり、解決の意欲を高めたりしてきた。各学年での研究授業では、効果的なICT利活用と教師の働きかけを手立に着目した。効果的なICT利活用については、共有化、視覚化、即時性などの目的や場面を明らかにした。また、教師の働きかけについては、問題との出合わせ方、思考の往還と発問に加え、それぞれの教科の特性に応じ、共感し対話することで見方や考え方を培ってきた。

その結果、ICT利活用では、タブレットやホワイトボードを使って考えを共有化したり、全体の考えの傾向をグラフで視覚化したりすることで意欲的な対話につながっていた。また、動画を一時停止させたり、前後を比較させたりすることで、考える視点を見出し、考えを深めようとする子どもたちの姿が見られた。教師の働きかけを工夫していくことで、教師の切り返しの発問の意識が高まり、子どもたちの問題解決の状況に応じた発問が見られるようになった。子どもたちも教師の発問をきっかけに、対話が活性化したり、より考えを深め、学習を振り返ったりする姿が見られるようになってきた。

このような共感力・対話力・深化力の高まりを客観的な数値で表す試みとして、「協働的な問題解決の姿レベル」を作成した。これは、上学年下学年別に3つの力の変容をレベル1~5で文章化して、授業を行う前と後で子どもたちに自己評価させたものである。その結果は、どの学年も6月時点よりも2月の方が高い数値となった。

以上のように、ICT利活用や教師の働きかけを工夫したことで、共感力・対話力・深化力が向上し、児童の協働的に問題を解決しようとする児童が育ってきた。

来年度は今年度作成した目指す児童像にせまる「協働的な問題解決の姿レベル」表が児童の実態に則しているかを検討する。また共感力・対話力・深化力の更なる向上ににつながる手立て(例:「ふり返りのポイント」など)を実践に生かしながら検討を加えていく。

成果目標

協働的な問題解決の姿アンケート(児童用)のそれぞれの項目で、全学年の平均値が初回(6月)の値より0.5ポイント上回る。

-

- 宮崎大学 理事・副学長 新地 辰朗 先生

武内小学校の特色ある活動であるピースフルスクールプログラム,花まるタイム,友だちタイムに加えて,ICTスキルタイム週間を設定することで,ICT活用も意欲的に取り入れながら,協働的に問題を解決する力の向上を目指した期間でした。訪問の際は,「共感力」,「対話力」,「深化力」に着目しながら,授業の構成や内容,そして児童への働きかけ方について,互いに授業を振り返る先生方の様子を拝見できました。手立てに応じた児童の変容を具体的に示そうとする,質の高い協議が印象的でした。先生方のご意見をお聞きしていると,「共感力」,「対話力」,「深化力」は,それぞれ「友だちの考えをしっかり聞き,話し合おうとする姿」「比較・分類などの思考活動をとおした対話」「学習過程を振り返る力」に対応するものであることをあらためて確認できました。「共感力」,「対話力」,「深化力」は,独立した別々の“力”というより,理想とする学習過程に必要となる要素や段階として理解できるようにも思います。児童のアンケート結果から,「共感力」,「対話力」に比べて,「深化力」の改善が大きかったことが分かります。児童に提示した「ふりかえりのポイント」により,改善が促された可能性を踏まえた上で,「共感力」や「対話力」と「深化力」との関係を検討することで,本研究が一層の深まるように思えます。

本期間(4月~7月)の取り組み内容

本校は今年度から左の図のような研究内容で研修を進めている。本期間中は、ICT研修や理論研究・提案授業を4,5月に行った。また、7月23日の官民一体型学校の授業公開へ向けて、ICTスキルタイムやICT利活用授業、プログラミング教育、特設タイムの授業を計画し、授業づくり、指導案検討を行ってきた。

◇ICT研修

本校は、長期休業中にICT研修を行っている。今年度は職員が大幅に入れ替わったこともあり、4月5日(金)に武雄市の授業支援ソフトであるスタディーノート10の使い方の研修を行った。協働的学びにつながる基本的な操作の仕方などについて研修を深めた。

◇理論研究 4月、5月

昨年度に引き続き、協働的な問題解決力の向上を研究目標とし、協働的な問題解決の姿である「共感力」(相手の考えに寄り添い受け止める力)・対話力(比較、分類、関連付けをしながら考えを深め話し合う力)・深化力(自分の考えや学習のねらいに迫る振り返りを言語化し、学びを深める力)の向上を図っていく。そのための手立てとして「教師の働きかけ」「効果的なICT利活用」「特設タイムによる個の力の向上」に取り組むことを確認した。

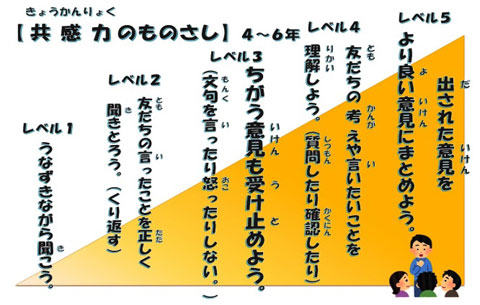

昨年度、児童の協働的な問題解決の向上を把握するために、学年の初めと最後に、協働的な問題解決のレベルを自己評価させており、その評価の結果から、共感力については6学年中5学年が、対話力については6学年中4学年が、深化力については6学年中5学年が目標(当初より0.5ポイント以上の向上)を達成することができた。【共感力・対話力・深化力】の全体的な平均値の伸びは、共感力が0.7ポイント、対話力が0.7ポイント、深化力が1.0ポイントであった。このことから、本年度は、ポイントの低かった「対話力」とその基盤となる「共感力」を向上させる手立てを新たに取り入れることを確認した。「共感力」の向上に向けては、「共感力のものさし」を掲示し、授業のはじめに、授業の内容や児童の実態に応じて、「共感力のものさし」から1つ選択し、意識付けを行うことにした。「対話力」の向上に向けては、ICTを利活用し、児童の考えや認識、以前の自分の姿などとのギャップを視覚化し、考えを深める対話へつなげることにした。これらの手立てを行っていくことで、協働的な問題解決の向上を図っていくことにした。

◇アドバイザー来校・提案授業

5月29日に、宮崎大学大学院の新地先生とパナソニックの関戸氏に御来校いただいた。指導教諭の峯が提案授業5年生算数科「わくわく算数学習」を行い、今年度の研究の大まかな授業の流れを全職員で確認することができた。この授業では、まず「共感力のものさし」から、「友だちの考えや言いたいことを理解しよう」を取り上げ、理解するために分からない時には、「どうして」「どうやって」「どうするの」など相手にたずねるように意識付けを行い、授業へ向かわせた。児童に正方形の板の数の工夫した求め方について、一人調べ、その後グループで紹介をさせ、授業支援ソフト「スタディーノート10」のエクスチェンジボードを使い、自分の求め方を電子黒板に送らせ全体で話し合いを行った。全員の考えを共有することで、自分の考えと異なる考えにふれ、考えを広げたり深めたりすることができた。授業後の研究会では、新地先生と関戸氏に特別指定校2年目の取り組み内容や、研究の方向性についてご指導いただいた。

-

一人調べの様子

-

タブレットへの書き込み

-

電子黒板で共有化

◇官民一体型公開授業(7/23)へ向けての授業づくり

本校は、7月23日に官民一体型公開授業を行う。上学年グループ(4年生~6年生)と下学年グループ(1年生~3年生)に分かれ、授業構想、指導案検討を行った。また、7月10日には、全体で授業の説明をした後、上学年グループと下学年グループで指導案を交換し、授業の改善策をホワイトボードに書き伝え合った。

官民一体型授業公開での単元名

【公開授業に向けて】

1年生の取り組み

なぞぺー授業の公開となる1年生は、まずなぞぺー授業の意義や心掛けについて説明をした。「よく見る」「よく聞く」「姿勢を正しく」「くじけない」「くらべない」というように、1年生にもわかりやすい言葉にして伝えた。また、公開授業でも取り扱う「Iキューブ」に触れさせ、高く積み上げさせたり、橋のようにつなげさせたりしながら、慣れさせていった。

4年生の取り組み

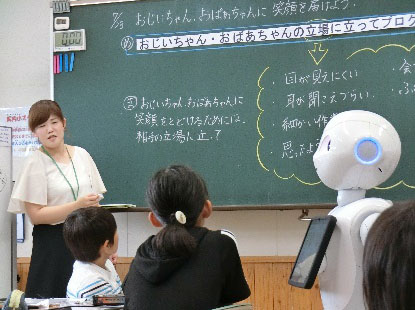

総合的な学習の時間でプログラミング教育を行う4年生は、初めてプログラミング教育を行う、そこで、プログラミングの方法を学ぶ単元とプログラミングを生かす単元を計画し、学習を進めている。プログラミングを生かす単元では、「おじいちゃん、おばあちゃんに笑顔を届けよう」をテーマとしている。笑顔を届けるためのプログラミングにするため、紙やホワイトボードを使ってフローチャートを作り、タブレットを使って入力を行っている。

6年生の取り組み

ICT利活用授業を行う6年生は、跳び箱運動において、上手く跳べなかった場合と、上手く跳べた場合を動画に撮り、2つの動画を見比べることで、そのギャップから対話活動へとつなげていく。また、技の出来栄えを高める際には、お手本となる技の動画を児童が視聴して、技のポイントを確認している。今年度購入したプロジェクターで、鮮明な画像で見ることができ、多くの児童が確認に使っていた。

アドバイザーの助言と助言への対応

本校アドバイザーの宮崎大学大学院教授である新地辰朗先生から本年度の取り組みにおいて、次の4点、助言をいただいた。

- ① 前年度のアンケート調査結果を 手掛かりにした場合,本年度の実践は どこが異なるのか?またはどのように 工夫を深めるのかを具体的に考えること

- ② 今年度、「共感力のものさし」という共感力のテコ入れをする手立てが新たに取り入れられたが、なぜ共感力を高める必要があるのか、前年度のアンケート等の結果を踏まえた説明が必要。

- ③ 共感力の手立てがなかったから、手立てを取り入れるではなく、何でするのか、何のためにするのかをかんがえ、今年度力を入れるべき手立てを考えていく必要がある。

⇒①~③について、昨年度のアンケートの結果から、児童の評価が低かった「対話力」を高めることが今年度目指すことになると考え、協働的な場面において、ICT機器を利活用し、児童の考え、認識、姿のギャップを視覚化し、対話へつなげる手立てを取り入れる。さらに、対話力の下支えとなる「共感力」について、「共感力のものさし」を教室に掲示し、授業のはじめに、児童へ意識付けを行うようにする。 - ④ 7月にプログラミング教育の授業公開が1コマあるが、プログラミング教育単体として考えるのではなく、本校の研究(共感力、対話力、深化力の向上)と関連付け、プログラミング的思考を向上させる授業をつくられてはどうか。

⇒4年生のプログラミング教育の授業公開については、本校の研究と関連付け、授業を計画している。

本期間の裏話

本校は、異動により、特別支援学級も含め、7学級中4学級が本校1年目の職員である。さらに7学級中5学級の担任が20代というフレッシュな陣容となった。授業公開に向けて、本校の研究を吸収しようと、ICT機器を積極的に活用したり、指導案検討でも前向きに意見交換をしたりする姿が見られた。

本期間の成果

授業におけるICT利活用において、効果的な利活用の可能性に広がりが見えたこと。さらに、ICTを使う場合とホワイトボード、ワークシート、実物等のアナログを使う場合の使い分けや、自分で判断して選択をする。という意識が、教師、児童ともに高まってきたように思われる。指導案にも、記述が見られるようになった。

今後の課題

普段の授業の中でも、「共感力のものさし」の意識付けをしていくこと。また、様々な教科や場面において、児童の考え、認識、姿のギャップを視覚化するICT利活用の方法を探っていきたい。

今後の計画

- 7/23(火) 官民一体型学校公開

- 8/ 7(水) ICT職員研修(e-ライブラリー活用講座)

- 8/28(水) 校内研修(9月以降の研究授業計画)

- 9月~12月 校内研修(研究授業3本を予定)

成果目標

- ・協働的な問題解決の姿アンケート(2月)のそれぞれの項目で、全学年の平均値が初回の値より0.5ポイント上回る。

- ・評価方法としては、1月末に協働的な問題解決の姿アンケートを全児童に行い、当初の値と比べる。

-

- 宮崎大学 理事・副学長 新地 辰朗 先生

本校は,従来から取り組んできた,①「花まるタイム」(授業前の15分間,週4回),②「ピースフルスクールプログラム」,③「なぞぺー授業」等の特色ある活動に,④「ICTスキルタイム」を新たに加え,“協働的に問題を解決する能力の向上を目指す学習指導”について研究を深めています。

2年目になる本年度は,前年度の成果や課題を踏まえた上で,「共感力」「対話力」「深化力」を高めるための指導や支援に関わる改善策の実施を通じて,目標とした学習指導について整理してゆくことになります。

写真は,令和元年7月23日(火) に授業公開された「跳び箱運動」(6年生,体育)の様子です。“技のポイント”と伴に,“共感力のものさし”や“とびばこ共感言葉”を掲示することで,「共感力」について意識した学習活動を求めていました。撮影した動画を視聴することで跳び方のポイントを確認する授業はよく見られますが,協働的な問題解決への計画的な支援として参考になる授業だったように思えます。同様な,方策が他の授業でも見られ,前年度の実践で課題とされた「対話力」,「共感力」の向上を期待します。

「共感力」「対話力」「深化力」の他に,冒頭に示した①~④のような特色ある活動と協働的に問題を解決する能力との関係についても検討し,カリキュラムマネジメントの観点も含む考察に進めば,より充実した実践研究になるもの考えます。

本期間(8月~12月)の取り組み内容

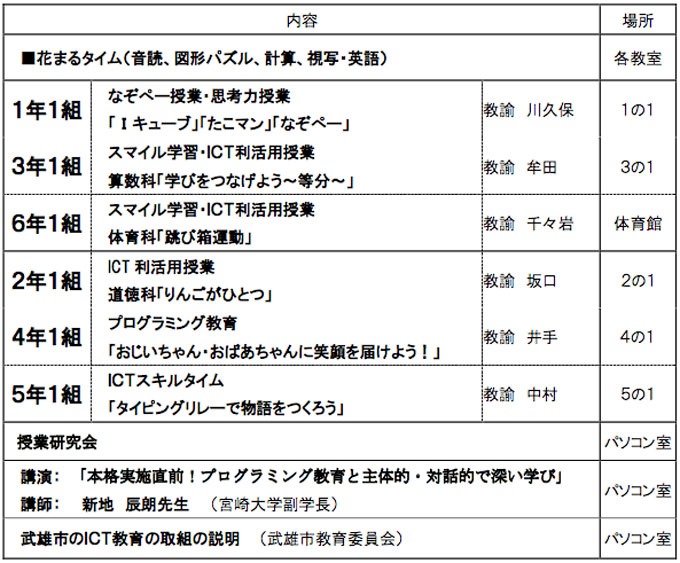

◇官民一体型公開授業

7月の取り組みであるが、前回の報告には載せられなかったので、今回報告。

7月23日に198名(教職員・保護者・地域の方)の参加者をお迎えし、公開授業を行った。1時間目に1,3,6年生の公開授業、2時間目に2,4,5年生の公開授業・研究協議を行い、宮崎大学副学長 新地辰朗先生に「本格実施直前!プログラミング教育と主体的・対話的で深い学び」をテーマに講話をしていただいた。

〈授業の様子〉

【1年1組 なぞぺー授業(思考力授業)「キューブ」「たこマン」川久保 涼子 教諭】

1年生はなぞぺー授業を公開した。なぞぺー授業とは、武雄市と提携している「花まる学習会」が培ってきた「思考力育成」のノウハウを取り入れた授業。様々な形のブロックを高く積み上げる「キューブ」。マンガの1コマ目の絵を見て、次の展開をイメージして発表する「たこマン」などアイディアを膨らませることができた。参観者の方からは、「目的・目標がはっきりしていてよかった。キューブにも挑戦してみたい。」と感想をいただいた。

-

ブロックを積み上げている様子

-

積み上ったブロックを紹介

-

2コマ目のイメージを発表

【2年1組 道徳科「りんごがひとつ」坂口 由衣 教諭】

2年生は道徳科「りんごがひとつ」の授業を公開した。導入で自分たちの心情図を電子黒板で共有させ、授業の最後の段階でどのように心情図が変化したか書き込ませた後、電子黒板で共有化させ、どのように考えが深まったのか気付かせることができた。参観者の方からは「ICTで考えを比べあうことで全員の考えが示され、子ども達の関心意欲も高まると思った。」と感想をいただいた。

-

事前アンケートの結果を提示

-

友だちタイムでの意見交流

-

学習の振り返りの様子

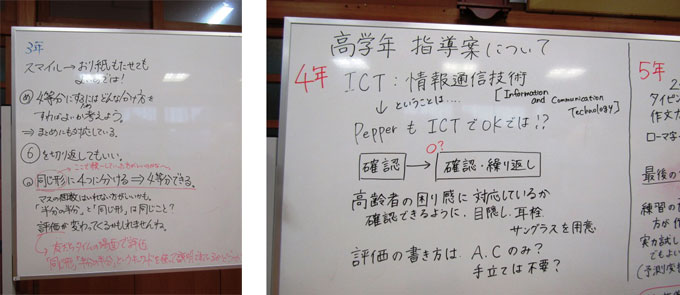

【3年1組 算数科「学びをつなげよう~等分~」牟田 和子 教諭】

3年生は算数科「学びをつなげよう~等分~」の授業を公開した。正方形を4等分する方法について話し合い、納得したアイディアを電子黒板に送り、共有化した。その中で、新たな問題を見付け、全体で考えることができた。参観者からは「ICTを効果的に使ってあり、画像を送信したり、分類して掲示したり有効な使い方だと思った」と感想をいただいた。

-

グループでの話し合いの様子

-

考えを電子黒板に送り共有化

-

各グループの考えを発表

【4年1組 総合的な学習の時間 「プログラミング教育」井手 智恵美 教諭】

4年生はプログラミング教育「おじいちゃんおばあちゃんに笑顔をとどけよう」の授業を公開した。総合的な学習の時間に学習している高齢者福祉と関連付け、お年寄りを笑顔にするため、相手の立場に立ってプログラミングを改善しようと話し合うことができた。参観者からは「子ども達が自分で考えたプログラミングを改善することが高齢者に対して何が必要か考えながらよりよいものにしようとする姿勢が見られた」と感想をいただいた。

-

グループでプログラムの検討

-

ホワイトボードやタブレットで確認

-

全体での話し合い

【5年1組 ICTスキルタイム 「タイピングリレーで物語をつくろう」中村 日菜子 教諭】

5年生はICTスキルタイム「タイピングリレーで物語をつくろう」の授業を公開した。タブレットにキーボードを接続し、グループごとにリレー形式で物語を考えたいピングすることができた。参観者からは「一人でずっとタイピングするのではなく、リレー形式でさせることで、意欲的になっていた。」と感想をいただいた。

-

リレー形式でタイピング

-

友達の作品を読み感想を打ち込む

-

本時の感想を全体で交流する

【6年1組 体育科(スマイル学習)「跳び箱運動」千々岩 宏幸 教諭】

6年生は体育科「跳び箱運動」の授業を公開した。子どもたちは前時に学習した跳び方の動画を視聴し、技のポイントを共有した。その後一人一人の考えを電子黒板で表示し、共通している点や疑問点を話し合うことができた。参観者からは「体育でのICT利用は初めて見た。体育でもこんなにICTを活用できるのかと勉強になった」と感想をいただいた。

-

跳び方の動画視聴

-

ポイントを入力し電子黒板に送る

-

集約した意見を全体で交流

〈研究協議・講話〉

①本校の取り組み及び校内研究の説明 ②質疑応答 ③協議 ④講話の順で進めた。研究協議では「本日の実践が共感力・対話力・深化力を高めることにつながっていたか」を中心に話し合われた。「どの学年度の授業でもしっかり一人で思考できていたので、TPOに応じて周りに働きかけることができると、さらに学びが深まると思う」など貴重なご意見をいただいた。講話では新地辰朗先生に「本格実施直前!プログラミング教育と主体的・対話的で深い学び」をテーマにプログラミング教育のあり方や本校の校内研究との関連性など分かりやすくお話をしていただいた。

-

全体協議

-

質疑応答の様子

-

新地先生の講演の様子

◇学校公開の振り返り7月

- ・ICTの使いどころの精選、必要なところで効果的に使うようにする。ICT利活用は目的ではなく手段の一つであることを再確認する。また、児童の実態や、学習の内容に応じて、ICTとアナログ(ホワイトボード、カード等)を使い分けるようにする。

- ・協働的な場面での話し合いは、形式的なものではなく、知りたい、聞きたい、確かめたいなど児童が話したいと思うような題材の設定が重要である。そのためには、論点が明確なもの、児童間で、考えにギャップが生じるものなどの手立てを講じる必要がある。

- ・協働的な学びの心構え(共感力)をさらに高めていくため、本時の学習に適したものを「共感力のものさし」から選択し、意識付けを行っていく。

- ・対話力につながる発言のきっかけとなる言葉(間違っているかもしれませんが、うまくまとまっていないのですが、少し違う意見ですが)を洗い出し、教室に掲示することで、児童が確認できるようにしてはどうか。

◇ICTスキルタイム週間 10月28日~11月1日

- ・1,2,3年生 プロゼミ「そらもんにケーキをたべさせよう」

目的を達成するために、そらもんをどのように動かせばよいかを考え、それを達成するためのプログラムを考える。どのようにプログラムすればブロックが少なくすむかを考え、よりよいプログラムについて考える。 - ・4,5,6年生 Robo blocks「Pepperを使ってみよう」

タブレットを使いRobo blocksでプログラミングを行い、Pepperに言葉をしゃべらせたり、言葉に合う動きをさせたり、体を触って、開始、停止させたりする。

-

1年生 プロゼミ

-

3年生 プロゼミ

-

4年生 Robo blocks

◇親子プログラミング教室 11月10日

- ・来年度から実施されるプログラミング教育について、目的や意義などについて保護者へ理解を深めてもらうため、授業参観を利用して親子プログラミング教室を開催した。武雄市学校教育課野田指導主事を講師として、約40分講演をしていただいた。プログラミングは、私たちの身近な生活になくてはならないものであること。論理的に考えるプログラミング的思考がこれからの時代に必要とされていることを、具体的捜査活動を交えながら、紹介をしていただいた。また、前日に行われた武雄市プログラミング成果発表会で見事優秀賞に選ばれた4年生の「プール安全ペッパー」の発表も併せて行い。プログラミング教育の成果を保護者の方へも見ていただく機会となった。

-

親子プログラミング教室

-

ハンカチを折るプログラミング

-

プール安全ペッパーの発表

◇研究授業の実践

研究授業実践を通して、共感力・対話力・深化力を高める手段として、思考の揺さぶり発問・思考の往還やICT利活用などの研究を行った。

【1年1組 国語科「これは、なんでしょう」川久保 涼子 教諭】11月

1年生の国語科の研究授業では、身近な物を題材として問題を作る学習を行った。3つのヒントを考え、答えに至る際に、どのような視点のヒントにするか、どの順番に出題するとよいかを、グループや、全体で考えた。グループでの話し合いでは、ミニホワイトボードとヒントカードをツールとして、よりよいヒントの順番を話し合うことができた。ホワイトボードなど、1年生の児童に使いやすいアナログの教材を使うことで、今後タブレットなどを使って協働的な学びをする足掛かりとすることができた。

-

問題の視点を全体で確認

-

ホワイトボードを使っての検討

-

グループの考えを共有化

【5年1組 社会科「森林とわたしたちのくらし」中村 日菜子 教諭】12月

5年生の社会科の研究授業では、間伐材の利用促進の方法を検討する学習を行った。一人一人が事前に考えた間伐材利用促進のアイディアを、「使用量は多いか」「消費し続けられるか」「欲しいと思えるか」の3つの視点から評価を行った。グループでタブレットのレーダーチャートを使い評価し、視覚的に評価を明らかにするとともに、その評価の根拠を話し合った。その後、グループで評価の高かったアイディアを電子黒板に送り、全体で検討を行った。タブレットや電子黒板でアイディアの評価を視覚化、共有化しながら、視点に基づいてよりよい取り組みについて話し合うことができた。また、この日は、アドバイザーの宮崎大学新地先生とパナソニック教育財団則常様にご来校いただき、授業についてや研究についてのご助言をいただいた。

-

グループでの評価

-

レーダーチャートへの書き込み

-

全体での検討

アドバイザーの助言と助言への対応

- ・研究授業で、タブレット、電子黒板、レーダーチャートなど、多様なメディアを使っての授業が行われていた。また、タブレットが電子黒板とつながらない不具合に対しても迅速に対応できていた。

⇒ICT機器の不具合で授業が停滞することがないよう、教師のスキルアップに努めるとともに、対応できる準備をしておきたい。 - ・今回間伐材の利用促進についての話し合いで、世の中で問題になっていることを取りあげ、その解決策を検討する内容となっていた。問題を解決するという話し合いの必要性がもてていた。

⇒子ども達が切実性をもって、本気で話し合える題材を今後も取り上げ、協働的な学びにつなげていきたい。 - ・今回の授業では、3つの視点「使用量は多いか」「消費し続けられるか」「欲しいと思ってもらえるか」から評価をされていた。子ども達の話し合いの中で、新たな「売れるか」という視点が見出されていた。そのことを取り上げる切り返しの発問も考えられた。

⇒「対話力」を高めるために、教師からの切り返しの発問をどのような内容で行うか、いくつかの選択肢を準備して、投げかけるようにしていきたい。 - ・実物投影機を使用した発表で、児童の目線が下がっていた。

機器の置き場所も考慮するとよい。

⇒発表に適したICT 機器の置き場所を検討し、また目線の配り方など

発表の仕方についての指導も検討してゆく。

本期間の裏話

- ・武雄市は8月末の豪雨により大きな被害を受けた、学校に直接被害はなかったが、地域でも被害を受けた方が多くいらっしゃった。その影響で、9月中旬に予定されていた運動会が延期となり、さらに台風の接近と重なり10月上旬の開催となった。研究授業のスタートが遅れることとなったが、上学年、下学年グループがそれぞれ、熱心に話し合い、チームとして研究授業を準備し実践することができた。

本期間の成果

◇研究授業の実践を通して

- ・7月には、全学年での公開授業を行い。11月~12月に2本の研究授業を行った。共感力・対話力を高めるための、タブレットと電子黒板によるタッチアナライザー機能の活用実践等ICT利活用授業に取り組んだ。また、低学年においては、タブレット操作の導入として、ミニホワイトボードやカードを使用し、協働的な学びへ向かわせた。また、上学年では、ICT機器とともに、レーダーチャートなどの思考ツールを使って話し合いを行わせた。児童の実態や学習の内容に応じて、ICT機器とアナログを使い分けたり、様々な思考ツールを使用したりすることにより、「共感力」「対話力」「深化力」の高まりにつながるという手ごたえをつかむことができた。

- ・研究授業実践を通して、「振り返りのポイント」を提示することで、学習の過程を振り返りながら分かったことをまとめたり、今後の自分自身の学びを思い描いたりする児童が増えた。

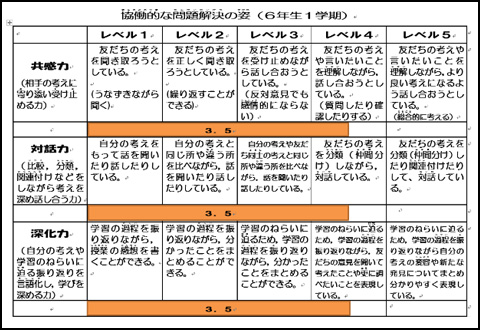

◇アンケート結果より

- ・「協働的な問題解決の姿レベル表5段階」【共感力・対話力・深化力】をもとに児童の変容や課題を把握するためアンケートを行った。6年間を通しての目指す姿を設定したので、1~3年生はレベル3まで、4~6年生まではレベル1からレベル5までで自己評価をさせた。各学年の6月時点の平均値を表に示し、12月の段階で児童が今、どのレベルなのかを認識することができ、どのレベルを目標とするのか意識させることができた。児童だけでなく教員も目指す子ども像が明確になった。

1,2,3年生用レベル表(教室掲示用)

4,5,6年生用レベル表(教室掲示用)

【6月と12月の児童アンケート結果】

昨年度、児童の評価が低かった「対話力」を高めることが今年度目指すことになると考え、協働的な場面において、ICT機器を利活用し、児童の考え、認識、姿のギャップを視覚化し、対話へつなげる手立てを取り入れた。また、対話力の下支えとなる「共感力」について、「共感力のものさし」を教室に掲示し、授業のはじめに、児童へ意識付けを行った。アンケート結果の推移を見てみると、共感力・対話力・深化力が6月よりも高まっていることがうかがえる。中でも2年生,3年生,4年生の共感力については、0.5ポイント~1ポイントの上昇が見られた。課題となっていた対話力についても、他の2つの力と同等のポイントとなっている。3つの力の高まりを児童が実感していることがうかがえた。

今後の課題

- ・学年間で3つの力の伸びに差が見られたので、今年度の手立てを日常の授業に取り入れ「共感力」「対話力」「深化力」をさらに高めていく。

- ・対話力につながる発言のきっかけとなる言葉(例:間違っているかもしれませんが、うまくまとまっていないのですが、少し違う意見ですが)を学年に応じて再構成し、教室に掲示する。

今後の計画

- 12/25(水)研究推進委員会(今年度の振り返りと来年度の構想)

- 1/ 6(月) 校内研(研究収録提案及び作成)

- 1/15(水) 校内研(研究収録作成)

- 1月20日~1月24日 ICTスキルタイム週間

- 1/29(水) 校内研(今年度の振り返り)

成果目標

- ・協働的な問題解決の姿アンケート(2月)のそれぞれの項目で、全学年の平均値が初回の値より0.5ポイント上回る。

- ・評価方法としては、1月末に協働的な問題解決の姿アンケートを全児童に行い、当初の値と比べる。

-

- 宮崎大学 理事・副学長 新地 辰朗 先生

今回集約された児童のアンケート結果からも,共感力・対話力・深化力の向上を確認できるなど,実践の積み重ねが成果を上げていることが分かります。今後,次の点に留意いただきながら,2年間に及ぶ実践の特色と成果との関連を整理できるように思います。

〇“学び”の変容

- ・学校や家庭での児童の学ぶ姿に見られる変容

〇ルーブリック(共感力・対話力・深化力)の点検

- ・段階設定

- ・段階に対応した文言

- ・1~3年をレベル3まで,4~6年をレベル5までとした運用

- ・3観点の関係(今回の報告では:共感力は対話力を下支え)

〇授業研究の充実

- ・思考の揺さぶり発問・思考の往還やICT利活用を共感力・対話力・深化力を高める手段と位置付けたことによる,研究協議の質的変化

本期間(1月~3月)の取り組み内容

◇研究集録提案・執筆作業(1月15日、22日)

今年度の研究実践をまとめ、成果と課題を明らかにする。研究授業の考察では、共感力・対話力・深化力のそれぞれの力を高めるための手立てと、手立てによる子どもの姿について記述する。

◇年間反省・次年度構想

今年度の研究をふりかえり、共感力・対話力・深化力の向上の取組の成果と課題を洗い出した。

はじめに、上学年部、下学年部に分かれ、共感力・対話力・深化力を高める手立てによる成果と課題についてホワイトボードに書き出し発表を行った。

【上学年成果と課題】

【下学年成果と課題】

話し合いの柱として、1「共感力・対話力・深化力の向上の手立てについての成果と課題」2「ICT利活用の成果と課題について」3その他 の3つをあげ話し合った。

◇ICTスキルタイム週間(1月20日~1月24日)

児童の実態に合わせ、上学年・下学年別に行った。

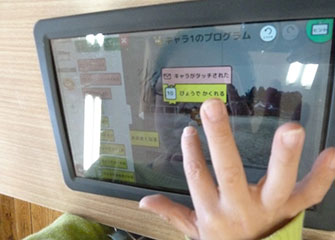

《1年生~3年生 プロゼミ キャラクターを取り込んで、動かしてみよう》

1年生~3年生はキャラクターを写真で撮ってタブレットに取り込む。お手紙ブロックお願いブロックを組み合わせプログラムし、取り込んだキャラクターをプログラム通りに動かす。プログラミングのスキルを学んだ。

【取り込んだキャラクター】

【動かすためのブロック操作】

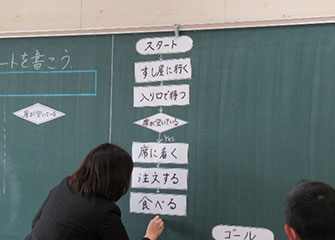

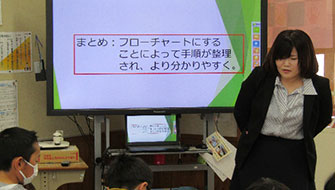

《4年生~6年生 フローチャートを使おう》

4年生~6年生は、プログラミングの処理の流れを表現するフローチャートについてスキルタイムを行った。フローチャートの図形の意味、フローチャートの書き方について学んだ。

【フローチャートの意味】

【フローチャートの書き方】

◇京都市立八尾小学校(2クラス ICT利活用授業・プログラミング学習公開)

2月7日(金)に京都市立八尾小学校から先進校視察に来校された。ICT利活用の授業とプログラミング学習の参観の要望があり、2クラスで公開した。

八尾小学校は、2年前から校内研究でプログラミング的思考の育成をテーマに実践を重ねられており、多くの実践を積み重ねられている。今回は、本校の取り組みをホームページで見られ、視察に来られた。本校の取り組みを見ていただくとともに、これまでの実践を通してICT利活用やプログラミング学習の成果や課題などをうかがうことができた。

【6年1組 体育科「キャッチバレーボール」 千々岩 宏幸教諭】

6年生はICT利活用授業として、体育科「キャッチバレーボール」の授業を公開した。「キャッチバレーボール」は、小学生の段階でレシーブしてつなげることが困難な児童が多いことから、レシーブの際にボールをキャッチして投げることで、攻撃をつなげるようにした競技である。今回の授業では、ICT利活用として、タブレットとプロジェクターを使用した。まずタブレットを使ってゲーム1の様子を撮影する。ゲーム1終了後にグループで集まり、ゲームの様子をタブレットで見返す。次にゲーム1で効果的な攻撃を行っていたチームの動画をプロジェクターで紹介し、どの動きや場面が効果的だったかを話し合う。その後ゲーム2に向けて作戦を練り直す。という活動を行った。実際のゲームを撮影した動画を使ってプレーを振り返ることで、動き方のポイントが明らかになったり、改善するポイントを見いだしたりすることができた。互いの作戦をプロジェクターで共有化することで、グループで対話をしながら、作戦を比較したり練り直したりするチームがあり、ゲーム2でのチームの作戦の改善に効果的であった。

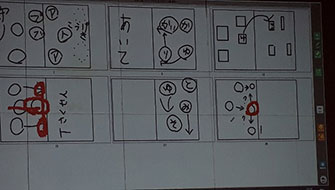

【4年1組 「プログラミング教育」 井手 智恵美 教諭】

まず、フローチャートの意味の確認を行うために、フローチャートの記号とその意味について確認をした。次に「お寿司屋さんに入って出るまでをフローチャートで表そう」と問い、クラス全体でフローチャートの書き方を確認した。どんな手順が必要になるか、分岐するのはどんな場合か子どもたちとやりとりをしながら黒板に完成させていった。全体で確認をした後に、「歯をきれいにみがくためにどうすればよいかをフローチャートで表そう」という問いを投げかけ、グループでフローチャート作成した。できたフローチャートを電子黒板に送らせ、集約した中から「このグループはどのように分岐の矢印をのばしたか」と問いかけていた。子どもたちの作成したフローチャートからさらなる問いを投げかけ思考を往還させながら、対話を引き出す取り組みがされていた。また、学習のゴールを示すことで、主体的な活動へとつながっていた。

アドバイザーの助言と助言への対応

3月3日(火)に宮崎大学の新地先生に来校予定だったが、新型コロナウイルスの影響により今回の来校は中止となった。

本期間の裏話

2月7日(金)に京都市八尾小学校から視察に来られた。2クラスICT利活用・プログラミング学習の授業を参観され、効果的にICT利活用を行っていることやプログラミングの基礎となるフローチャートの意味や書き方をしっかりされていると言っていただいた。また、「ICT機器でもアナログでもどちらでもできるのだったら、ぜひICT機器を使うことにチャレンジしていきたい」と話されていた。アナログではできない効果的なICT利活用をしなければと考えていた私たちにとっては、チャレンジすることに意味があるという言葉に勇気をいただいた。

新型コロナウイルスの影響で、佐賀県は、3月3日(火)から15日(日)まで臨時休校となった。2年間の研究のまとめの期間が休校になってしまってことが大変残念である。

本期間の成果

◇校内研究のまとめの作成

今年度の校内研究の成果と課題を明らかにし、それぞれ担任が研究実践をまとめた。研究授業の考察では、共感力・対話力・深化力のそれぞれの力を高めるための手立てと手立てによる子どもの姿について焦点を絞り記述した。その中で成果として挙げられたものを記述する。

- ・「共感のポイント」や「振り返りのポイント」などを意識付けすることで、協働的な問題解決の心構えが徐々に備わったり、まとめや友だちタイムでの発言、次への意欲などを複数のポイントについて振り返り、記述したりすることができた。

- ・子ども達の中から唯一の考えを、切り返しの発問と共に提示したことで、まとめのポイントにしたキーワードをもとに、話し合いを進めることができた。

- ・子どもたちの意見をホワイトボードやエクスチェンジボードなどのツールを使って視

- 覚化・共有化することで、「友だちの意見を聞きたい」と対話への意欲の高まりが見られた。

- ・動画の視聴は、非常に有効だということを改めて感じた。合わせて動画の見方について考えさせることで、児童が自らICTを活用し、考えることができるようになると感じた。

2年間の成果

前年6月と本年度6月と12月の児童アンケート結果の変容(アンケート結果より)

「協働的な問題解決の姿レベル表5段階」【共感力・対話力・深化力】をもとに児童の変容や課題を把握するためアンケートを行った。6年間を通しての目指す姿を設定したので、1~3年生はレベル3まで、4~6年生まではレベル1からレベル5までで自己評価をさせた。

【前年6月と本年度6月 12月の児童アンケート結果】

図6 アンケート結果(1年生)

図7 アンケート結果(2年生)

図8 アンケート結果(3年生)

図9 アンケート結果(4年生)

図10 アンケート結果(5年生)

図11 アンケート結果(6年生)

研究目標である協働的に問題を解決する力の向上へ向かう姿として、「共感力」「対話力」「深化力」の3つの力について、前年の6月、今年度6月、12月のアンケート結果を比較して変容を述べる。

「共感力」については、前年の6月の段階で、児童の平均は、2.06ポイントであった。今年度6月になると2.23ポイントに、12月には、2.75ポイントに上昇している。「対話力」については、前年の6月の段階で、児童の平均は、1.7ポイントであった。今年度6月になると2.33ポイントに、12月には、2.67ポイントに上昇している。「深化力」については、前年の6月の段階で、児童の平均は、1.48ポイントであった。今年度6月になると2.13ポイントに、12月には、2.63ポイントに上昇している。2年間の研究で「共感力」は、0.69ポイントの伸び、「対話力」は0.97ポイントの伸び、「深化力」は、1.15ポイントの伸びがそれぞれ見られた。

以上のことから、本校児童の「共感力」「対話力」「深化力」それぞれに伸びがみられ、本校児童の協働的に問題を解決する力の向上につながったと言える。

今後の課題

2年間、協働的に問題を解決する力の向上を目指して学習指導の工夫の研究を行ってきた。児童の変容もアンケートや教師の評価シートから分かったが、「対話力」の向上については、まだ十分とは言えない。児童が主体的に話し合う姿を今後も課題としてもち続けていきたい。

R2.4 ICT職員研修、研究推進員会、校内研究会

R2.5 ICTスキルタイム① 提案授業

R2.6 授業研究会

R2.11 学校公開 授業研究会

R2.12 授業研究会

2年間を振り返って

今回特別研究指定校として、研究助成を受けたことで、充実したICT利活用を実現でき、研究授業に向けて、チーム一丸となって取り組むことができたことは、本校の大きな財産となった。効果的なICT利活用ということで、アナログで行うこととの差異に悩んだ時期もあったが、これからの教育に必要となるICT利活用にチャレンジするという気概をもってチームで取り組んできた。今後も継続してチャレンジし続けていきたい。末筆ながら計画段階からご支援ご指導をいただいた宮崎大学副学長 新地辰朗先生へ心より感謝を申し上げる。

-

- 宮崎大学 理事・副学長 新地 辰朗 先生

期間(8月~12月)のアドバイザーコメントにおいて,2年間を振り返る観点として提案した,「児童の姿」,「ルーブリック」,「授業研究の在り方」について,以下のような報告をいただきました。

「児童の姿」:

- ・図,キーワード,描画,文章などを組み合わせながら,自分の考えを整理して発言する姿がみられるようになり,対話を通して深め合う力や姿勢を期待できるようになった。

- ・「共感のものさし」を利用することで,お互いの考えを肯定的に感じる大切さを意識する姿が見られるようになった。

「ルーブリック」:

- ・アンケート調査により,共感力,対話力,深化力の推移を把握できた。

- ・共感力が下支えになることで,対話しようとする意欲や対話による学びの深まりが見られ、対話の振り返りを次の課題設定につなげる効果がうかがえた。

「授業研究の在り方」:

- ・これまで関心を置いていた“揺さぶり発問”に加えて,キーワードによる児童の特色ある考え方の提示が,話し合いの深化を促すことを確認できた。

- ・ICT活用による,児童の思考過程の視覚化や共有化により,発問の影響を把握でき,指導者のスキルアップの参考になることを確認できた。

ルーブリックにより共感力、対話力、深化力の観点から,学びの変容を具体的に把握し,授業研究も分析的な協議を含む内容やスタイルに変化してきたと思われます。これまでの成果や経験を活かし,恵まれたICT環境における本校における学習指導が,一層,発展することを願います。