○8月

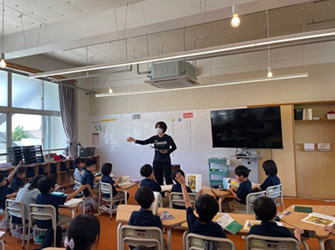

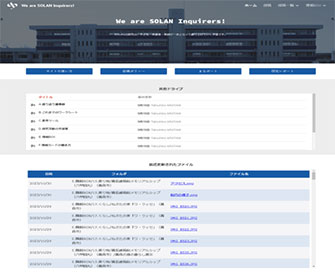

夏の研究発表会(7/24)には約140人の教育関係者の方に来ていただき、4−6年の情報と1−3年の探究の授業を参観していただいた。パネルディスカッションでは、探究をテーマに子ども代表者や保護者サポーターも参加し、フロアも巻き込みながら議論を展開した。探究に対する考えを多面的・多角的に捉えて話し合い、子どもが探究に取り組むことの価値について確認することができた。研究発表会での成果と課題を整理し、今後の個人探究について探究部を中心に話し合ったり、授業研究や公開授業について検討したりした。

○9月-10月

9月27日から10月6日まで理事長と教師代表者でアメリカの学校のプロジェクト学習の視察にいった。訪問した学校は以下の通りである。One Stone(ボイジー)、Nueva School・New School・Brightworks School・Millenium School(サンフランシスコ)、High Tech High(サンディエゴ)。特にOne Stoneでは、まさに生徒が主体的に学ぶ姿を間近にみた。学校運営にも生徒が3分の2も関わり、学校をどのように運営していくかと自分ごととして考えているところが素晴らしいと感じ、このような感覚は今の日本では持ちにくい状況にあるのではないかと思った。そもそも「学校は誰のためにあるのか?」と再度考えさせられた。

他校のPBLを参観したが、SOLANも同じ方向を向いて実践できていると確認できた。帰国後、視察内容を共有し、SOLANの実践研究の方向性の確認をした。

第50回全日本教育工学研究協議会全国大会(東京)で、9本の実践研究発表をした。研究課題との関連では、「個人探究で必要となる対話力を育成するための教科型プロジェクトの実践と評価―第6学年の実践―」のテーマで発表。個人探究で必要となる対話力を育成するための教科型プロジェクトの単元を構想し、実践・評価することを目的とした実践である。個人探究を取り組んで4年目に入り、子どもの姿から活用学習に着目する必要性を実感し、授業研究に取り組み発表した。アンケートやインタビュー調査の結果、議論と対話の違いについて、目的、アプローチや意見の扱い方などで異なることを認識していることが確認できた。また、対話の活用場面では、リラックスできる場と捉えており、実践した教科型プロジェクト(ブッククラブをしよう)の活動が子どもの様子からも教師にコントロールされていない、自分たちに自由な学びの場が保証されているという認識だったからだと考える。

探究の時間、子どもがよく活用する議論と対話の違いを認識し、教科型プロジェクトの学習を通して、対話力は相手の意見を受けいれ、新たな知を生み出すことであると理解したようである。

○11月

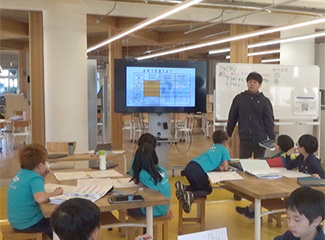

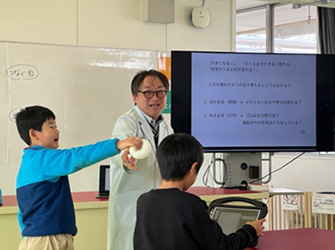

11月7日(木)、本校の研究アドバイザーである吉崎先生をお招きして授業研究会を実施。2年の算数及び4年の国語の教科型プロジェクト学習、4年から6年の探究学習を公開し、指導・助言をいただいた。2年の算数(習得③)は、「長さ」だけでなく「時間」も絡めた 実生活に関連する題材を用いることを通して量感を育み、生活に活かそうとする意欲を向上させたいという意図で構想された授業である。単元名「100cmをこえる長さ」の5/7時間目にあたる自分が5秒間歩いたときの長さを3つのパターンで計測する学習活動を公開した。この単元は、学校の行事である30kmを歩く強歩会のイベントで単に歩くのではなく、算数の活動を通して、実際どれくらいの長さをどのぐらいの時間で歩けるのか見当をつけるための感覚を身につけることを重視している。子どもたちは、5秒間でどのぐらい歩けたか、その歩き方を考えながら長さを測っていた。その際の計算は、エクセルのシートを使って自動的に計算をする方法であった。吉崎先生からは、構想自体は新規性と提案性はある一方で、エクセルシートで自動的に計算するという方法等、やや難易度の高い授業であったので、2年生の子どもの実態にあった工夫が必要であったとの指導を受けた。

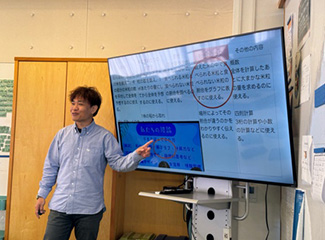

4年の国語プロジェクト学習(活用③)では、単元名「作家になろう〜ごんぎつね〜」の「ごんぎつね」の読解をもとに第7場面を構想するという内容の授業を公開した。どのような設定にするかを考え、ノートにストーリーをまとめていった。単元構想は、子どもの興味・関心を掻き立てるものになっているが、本時の導入で前時までの読解を想起させる手立てが十分ではなかったのではないかという指摘を受けた。6場面までの物語の展開を受けて、7場面はどのような展開が想像できるかをもう少し子どもと対話した上で、創作活動に取り組ませた方が良かったのではないかというご助言をいただいた。

ルーブリック設定(4年国語)

全体研究での吉崎先生の指導・助言

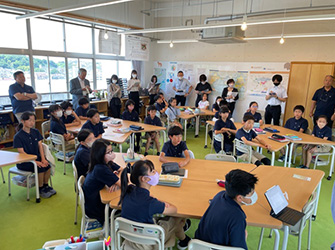

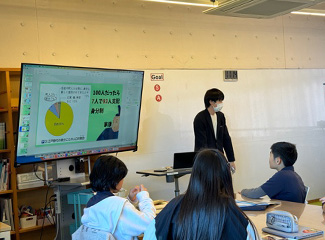

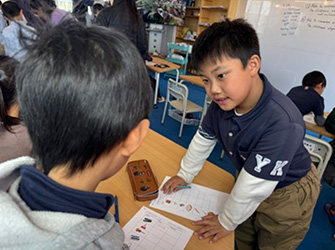

4年から6年の探究学習(⑤)は、「情報交流の活動を通して、互いの活動を知り、意見や助言を出し合い、今後の自分の活動に対して見通しをもつことができる」ことが目標であった。違うテーマの子どもたちと情報交流する目的は、「発表に対して積極的に意見や助言を出し合うことで、一人一人が新たな気づきを得ること」である。子どもたちがリラックスした雰囲気の中、お互いの活動を報告しあっている様子から子どもが主体的に活動していることや保護者サポーターの同じ学習者としての立ち位置で話し合いに参加している様子について評価をいただいた。今後は、来年度開校する中等部の個人探究との連結について検討していかなければならないとご指導をいただいた。

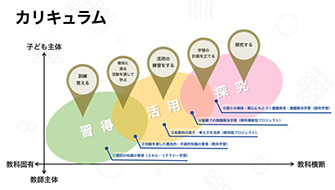

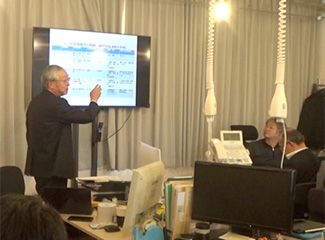

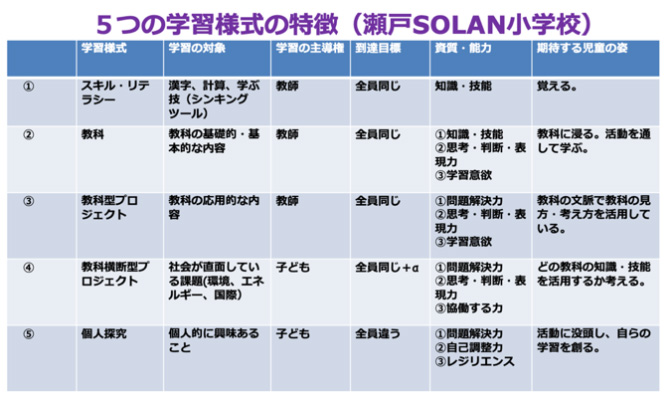

授業公開後、放課後に全体研究会を実施し、吉崎先生の本校の研究に対するご意見をお聞きした。本校のカリキュラムと5つの授業の型をもとに、教科及び教科型プロジェクトについて、先進校の実践例を紹介いただき、個人探究につながる教科や教科型プロジェクトの

授業デザインについて全教職員で学習した。

学習課題の共有(5年国語)

意見交流(5年国語)

学習課題の共有(5年算数)

問いの選択(5年算数)

11月19日(火)、開校当初より研究に関わっていただいている中京大学の泰山先生に来ていただき授業研究会を実施。5年の国語と算数及び6年の社会科の教科型プロジェクトの授業を公開し、指導・助言をいただいた。

5年の国語は、宮沢賢治の注文の多い料理店を読み深めて、本のCM作りをゴールに設定した「『推し』の素晴らしさを言語化しよう!〜宮沢賢治プロジェクト」の単元の9時間目の公開である。本時までに「どんぐりと山猫」を読み、宮沢賢治の作品の特徴を捉えたり、それを新聞にまとめたりして宮沢賢治の作品に対する興味・関心を高めていった展開について評価していただいた。本時は子どもが問いを選択し、それについて考えを交流する場面で、しっかりと作品を読み込んでおかないとどの場面のどの言葉に着目したのか全員が把握しきれない時もあり、意見交流の手立てが課題となった。

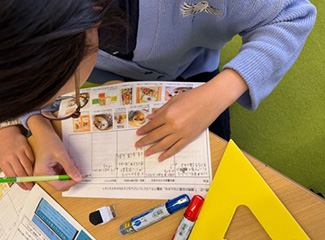

5年生の算数は、これまで学習してきた平均・単位量あたりの大きさ・割合等を活用し、子ども自身が問いを決めて調査等を行なった上で、レポートを作成する単元の1時間目で、問いを解決するために、平均・単位あたりの大きさ・割合などをどう使うといいのか考える授業を公開した。希望の多い少ない委員会の特徴、好きなお弁当の違い、図書館の利用者数と使用目的の3つの問いを例に、平均・単位量あたりの大きさ・割合等がどのように使われているかを考えた。また探究や以前のプロジェクトの内容を関連させて導入することで、学習してきた内容をどのように活かすことができるのかを子ども自身がイメージすることができた。

6年の社会では、「江戸幕府が権力をもち続けた強さの秘密を発見せよ」の単元の最終の授業である、5時間目を公開した。1〜4時間でまとめた 情報(事実)をもとに、江戸幕府が権力をもち続けた強さの秘密について文章化することを目標に取り組んだ。教科型プロジェクトとして授業を行ってきたが、単元の知識・技能をまとめるような活動で、教科の見方・考え方を活かした教科型プロジェクトの単元になっていないのではないかというという点が課題となった。

放課後に全体研修で、泰山先生より教科型プロジェクトを位置付ける意味について講義をいただき、今後学校として構築する教科型プロジェクトの単元構想について議論を行った。