新型コロナウィルス感染症拡大予防の臨時休業によって,東京にある本校は2020年度当初からその対応に追われて,教員も在宅勤務を余儀なくされた.4月は課題指示,5月は同期遠隔授業,6月は週1回の分散登校と,全校が登校できるようになったのは7月中旬になってからである.そのため,特別研究指定校としての役目を果たせる状況になく,事務局や担当アドバイザー稲垣教授と相談し,ご高配の上で活動期間を変更することになった.

1.プロジェクトチームの立ち上げ(4月)

2018年からカリキュラム検討委員会が2021年度から始まる新カリキュラム※1を検討していたが,本研究のためのコアメンバーをそこから選出し,研究の遂行に向けてより迅速に活動できるように組織を整えた.在宅勤務中でもZoomを活用したオンライン会議を複数回実施した.

※1 http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/junior/2021start/

2.特研校第1回会議(4月)と贈呈式・スタートアップセミナー(5月)

特研校第1回会議を4月17日にオンラインで実施した.参加者は,本校教員5名(プロジェクトチーム構成員),担当アドバイザー稲垣教授,Panasonic教育財団事務局である.本校の概要,本校の現状,研究課題の概要,研究課題の取組みなどについて報告とアドバイスを戴いた.事務局から,全校体制・全教員で継続的に取り組むことと本研究の成果・プロセスを広く公開することが確認され,決意を新たにした.この時点では学校は臨時休業中であったため,学校の再開状況を見つつ,海外教育旅行(アメリカ4コース)の3月順延を念頭に置きながら研究計画を立て直すことを確認した.

5月29日にオンラインで実施された贈呈式とスタートアップセミナーでは,日本女子大学吉崎名誉教授,大阪教育大学寺嶋准教授,横浜国立大学脇本准教授からアドバイザーとして意見を戴いた.PBLのサイクルを何回も回すことで,生徒が自分たちでできるようになるため,中学1年,2年,3年と学年を超えて発展させることに必要性の指摘と,生徒自ら問いを立てていく難しさを踏まえての助言を得た.

3.「探究チーム」のメンバーによる情報収集とプログラム策定(6月〜)

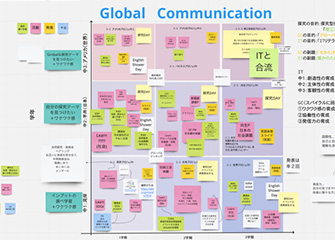

プロジェクトチームとは別に,成果目標である「生徒が,オーナーシップをもって創造的に探究活動に取り組む」「生徒が,自主的に学校生活の様々な場面や活動で,社会活動においても,探究学習の手法を応用して社会課題に挑む」ために,「探究チーム」を組織した.2021年度の中学1年生から実施する探究はIT(Information Technology)とGC(Global Communication)の2本立てという点で全国的にも珍しく,本校の特色溢れる授業にしたいと考えている.そのため,ITには情報科の教員だけでなく,数学,理科,英語の4名,GCには国語,数学,社会,英語の4名をコアメンバーとして選出し,年代に拘らず,教員がもつ多様な価値観が反映される組織をつくることができた.

これまで社会課題やSDGsを探究活動として積極的に取り入れてこなかった本校にとってプログラム策定のための情報収集が必要不可欠であったため,探究GCコアメンバーで成果目標を達成するようなプログラムにするためにどのようなアプローチが考えられるかをまさに探究した.具体的には,miroというアプリを使用してのプログラムの練り上げ,担当アドバイザーの稲垣教授からご紹介いただいた書籍の購入,2030SDGsカードゲーム体験会参加(7月),9月からは週2時間の会議時間を時間割に確保,JICA地球広場見学(9月),東京メトロスポットツアー問い合わせ(10月),スカイダック試乗(10月),日本科学未来館SDGsワークショップ体験(11月),金沢工業大学SDGs推進センター開発教材の体験(11月),2030SDGsゲームファシリテーター養成講座受講(12月),スモールワールドでの多様性を学ぶワークショップ体験会の実施(12月)から,SDGsや探究の研修会へ参加して他校事例を学んだり精力的に活動した.その結果,探究GCプログラムの3年間の大枠が完成し,中学1年生のプログラムの詳細をほぼ確定させることができた.

miroを活用したプログラム策定

スカイダックから見る東京湾の歴史

4.職員会議を活用して教員の意識変容の取り組み(6月〜)

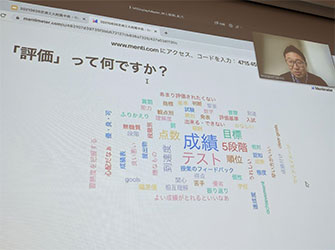

申請時に掲げた本校の課題の一つに,「PBLやデザイン思考に対する教員の知識やスキル不足」がある.具体的には,「新しい教育観」に基づく授業力,探究活動そのものへの共通認識,探究型授業GCのプログラム開発,STEAM×デザイン思考×PBLの共通理解,従来の教育観から脱却した評価方法の確立である.この課題解決のために,毎週の職員会議で15分ほどの短時間のプレゼンを地道に行った.9月までは校長による探究活動の意義など,10月からは徐々に策定された探究GCプログラムの提案や意見交換などである.その結果,教員間で「新しい教育観」に関する話題が話されたり,「こういうテーマやアプローチはどうだろう」と提案が寄せられたりするようになった.私たちが予測したよりもスムーズな意識変容が起こり始め,感動している.

5.特研校第2回会議(6月)

6月29日(月)にオンラインで第2回会議・アドバイス面談を実施した.参加者は,本校教員5名(プロジェクトチーム構成員),担当アドバイザー稲垣教授,Panasonic教育財団事務局である.ここでは,正式に研究を2022年度まで延長すること,当初計画していた2020年度中学3年生の海外教育旅行(アメリカ4コース)が中止になったことによる計画変更,2022年度までの長期研究計画,2020年度の中期研究計画,2020年8月までの短期研究計画について相談し,アドバイスを戴いた.相談した内容は主に,全教員研修の内容の妥当性と,コアメンバー研修の不足点,PBL関連の推薦図書についてである.

6.探究,PBLに関する図書の購入と貸し出し

稲垣教授からご紹介いただいた図書や教員の参考になりそうな図書を選定して30冊程度購入し,職員室に常設した.教員が多く読みそうな図書は複数冊購入し,貸し出しはGoogleスプレッドシートで管理した.

7.教員研修会の実施(8月29日)

Most Likely to Succeed上映

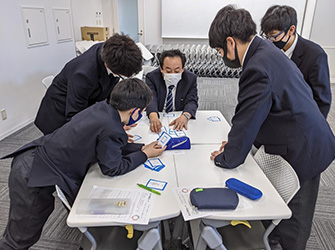

映画「Most likely to Succeed」を観て,グループディスカッションを行い,担当アドバイザー稲垣教授とZoomで繋いで「HIGH TECH HIGHの実践に学ぶインストラクショナルデザイン」という題目で講演を戴いた.「Most Likely to Succeed」は2018年に本校では購入していたが,これまで観る機会も準備も整っておらず,ようやく全教員で観る準備が整ったことが非常に感慨深い.映画自体が長いため,前半は1学期の職員会議で観て,後半を当日に視聴した.ディスカッションは,50代以上,40代,30代,20代と年齢別に5人程度の小グループに分かれ,「探究活動を通してどのような教育をしたいか」をテーマとして,3つのキーワード「どのような生徒を育てたいか」「どのような教員でありたいか」「どのような学校になりたいか」を提示して25分のブレストを行なった.ブレスト自体がはじめての教員も多く,全体のファシリテーターを務めた探究GCコアメンバーが議論にならずにブレストをするよう促す場面もあったが,25分間で収まらずブレストの時間を延長するなど大いに盛り上がった.それぞれのグループがブレストした模造紙は写真を撮って,全体で共有した.

年代別のブレスト

意見発表と全体共有

8.有志教員による体験会(10月,11月)

探究GCプログラムの一環で,学校のある豊洲地区を知るためにスポットツアーを活用できないかと模索し,東京メトロに問い合わせをしたところ,制作者を紹介して戴いた.制作者が本校教員向けにツアー作成の意図や実際のツアーをガイドすることになり,10月27日に教員8名で体験した.また,日本科学未来館のSDGsワークショップを体験し,11月10日に教員10名で体験した.9月から時間割に組み込んでいる会議時間(週2時間)に合わせて体験会を実施し,授業が空いている教員に参加してもらう状況である.しかし,探究GCコアメンバーが外部で獲得してきたアプローチを生徒に実施するかどうかを判断する際に,実際に教員で体験してみて,長所や短所,改善点を探っていく方法は,教員の探究活動への理解や意識の変容につながるし,みんなで探究をつくりあげている空気が醸成され,非常に良かったと感じている.

スポットツアー体験

ワークショップ体験