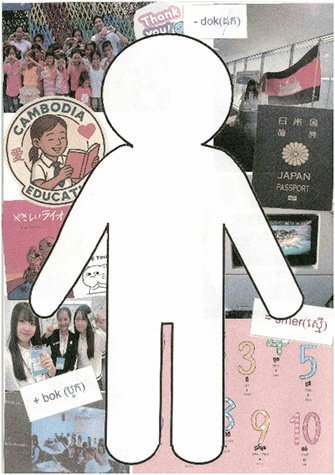

本校では、4つのコース(文理コース、グローバル英語コース、総合進学コース、スポーツコース)により学びを展開しています。2021年度より、グローバル英語コースの生徒を対象に、SDGs4(質の高い教育をみんなに)を改善すべく「ICT学習コンテンツの作成」をテーマに、カンボジア現地小学校と連携しながらSDGs国際探究学習に取り組んできました。

今年度からは、実践に関わる生徒や教員の範囲を広げ、国際探究学習モデルを構築することを目的に、国内外の高等学校等と連携を深めながら、総合進学コース2年生、3年生の探究学習「Global FUKUSHI StudiesⅡ:GFSⅡ(2年生)、Global FUKUSHI StudiesⅢ:GFSⅢ(3年生)」において活動を進めています。

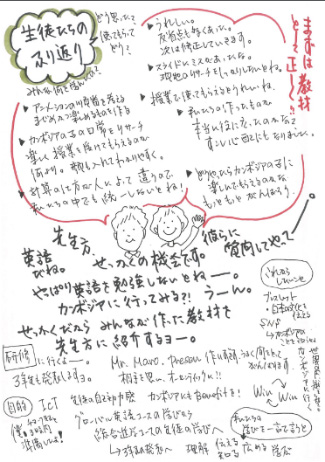

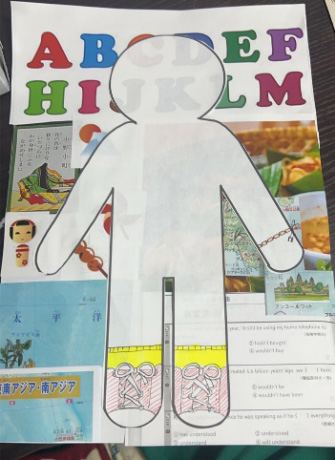

昨年までの実践を通じて、「自分なりの考えを持つことができない」、「自分の考えを発話できない」こと、また、自分の活動やアクションプランに対して十分にイメージを持てないことが課題でした。ICT学習コンテンツ等を作成しても、「作成することが目的」となってしまい、「自分事としてとらえる」ことや、「現地の様子や状況をイメージしながら作成する」ことに困難さがありました。以上の点を改善するために、1学期(4月~7月)では、講師として校外の開発教育実践者等を迎え開催する「国際塾」を通じて、「課題の発見やアクションプランの立て方」、「活動に対するイメージを膨らませる」ことを行いました。

5月

GFSⅡ(2年生)

国際塾「(身近な)課題の見つけ方、課題に対するアクションプランの立て方」

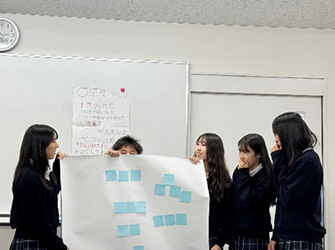

総合進学コース2年生の「GFSⅡ」では、6月から地元美浜町と連携した「Project Based Learning:PBL」の取り組みと、特別研究であるカンボジアの教育プロジェクトの活動が始まります。今回は、その導入編として「探究学習とは何かを実践を通して理解しよう!」をテーマに、NPO法人学習創造フォーラム理事長の久保田賢一先生および関西大学の学生さんをお招きし、「(身近な)課題の見つけ方、課題に対するアクションプランの立て方」と題したワークショップを行いました。はじめに久保田先生から、導入として調べ学習と探究学習の違いについてお話をいただきました。その後、関西大学の学生さんから、実際に今回の授業の中で探究の4つの工程「①情報収集」「②課題の発見」「③課題の解決方法の模索」「④実行してみる」のサイクルを回すワークショップを実施していただきました。課題への導入を生徒たちにもわかりやすく工夫していただいたため、生徒たちはスムーズに取り組むことができました。

6月

GFSⅡ(2年生)

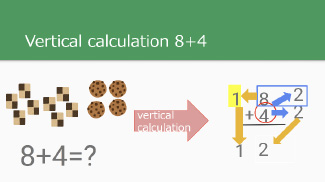

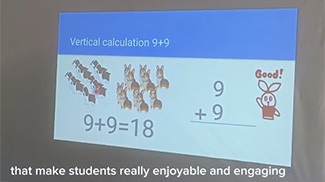

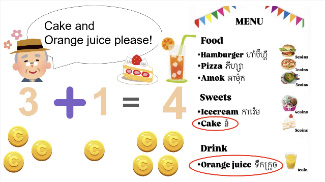

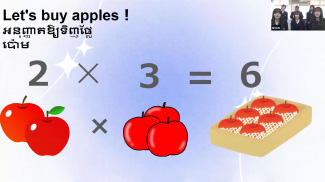

国際塾「先輩方のカンボジア小学校への活動(ICT教材・授業実践)より学ぶ」

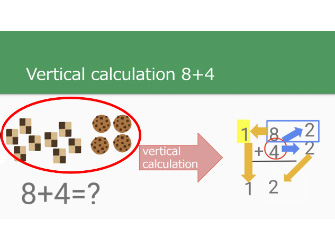

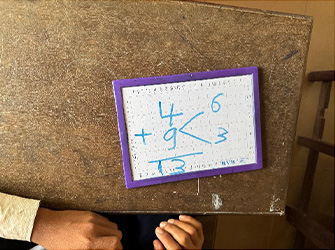

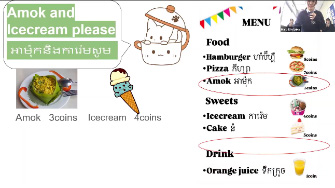

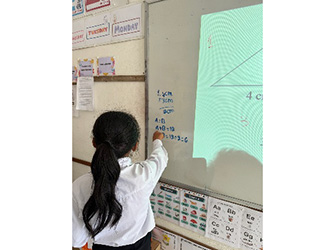

5月に実施されたワークショップに引き続き、久保田賢一先生および関西大学のJ-CaJaさんをお招きし、J-CaJaさんがこれまでに行ってきた活動をご紹介いただくと共に、カンボジア小学校で実際に行った授業を基としたワークショップを実施していただきました。高校生たちがカンボジア現地児童の役を担いながら、J-CaJaが現地で行った「買い物ごっこ」を体験し、授業(買い物ごっこ)の良かった点や改善すべき点をグループごとに振り返り、発表を行いました。生徒の感想文には「カンボジアで関西大学の学生の皆さんがどのような授業を行ったのかを自分たちも体験することで、さまざまなことに気づくことができました。グループワークを通じて周りの意見を聞きながら行うことで、良い点や悪い点に気づきやすかった」と記述してあり、自分たちが現地に向けたアクションプランを考えるうえでの参考になる「気づき」につながった様子がうかがえます。

GFSⅢ(3年生)

国際塾「現地訪問・ボランティア活動を経験した大学生によるカンボジアの概要について」

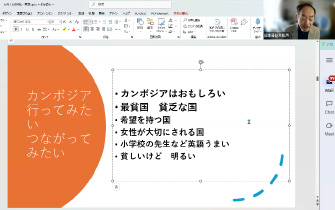

GFSⅢ(3年生)では、アクションプランの一環として、8月に開催される国際イベント「World Youth Meeting: WYM(主催:一般社団法人ワールドユースミーティング、日本福祉大学)」で、日本福祉大学の大学生とカンボジア現地教員と協力して実施するワークショップに向けた企画と準備を進めています。今回は準備のひとつとして、日本福祉大学の佐藤慎一先生と、本校の卒業生でもある日本福祉大学の学生により、これまでの現地活動を紹介しながら、「カンボジアに関する概要・基礎情報」についてGoogle Formsを活用したクイズ形式のワークショップを実施していただきました。生徒の感想文には、「カンボジアの情報について、映画などから引用したり、堅い説明もなくわかりやすく理解ができました」、「クイズにすることでわかりやすく楽しくカンボジアについて知ることができました。カンボジアでの学校教材もクイズ形式にするとカンボジアの子どもたちも楽しく学べるだろうなと思いました」、「これからカンボジアが発展して住みやすくするにはどうしたらいいですか?」等と記述されており、大学生たちの上手なワークショップを通じて、カンボジアについての知識を獲得し、関心を高めながら、自分たちの活動をどのように展開していくべきかのイメージを膨らませることにつながりました。

7月

GFSⅢ(3年生)

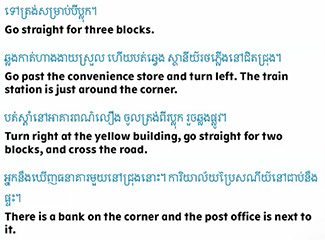

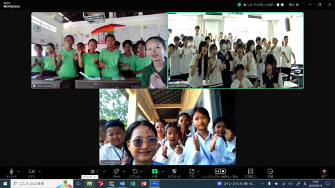

国際塾「カンボジア現地の教員からの小学校・児童の紹介」

カンボジア現地とZoomでつながり、国際イベントWYMにおいて協働でワークショップを実践するカンボジア現地の先生から、現地小学校の紹介をしていただきました。前回に引き続き、本校の卒業生でもある日本福祉大学の学生に「翻訳のサポート」をしていただきながら、「母語と英語」を活用してカンボジアの現状について学びました。今回は、現地小学校の都合により、児童たちとの直接の交流は行えませんでしたが、その代わりに、児童たちが英語で自己紹介する動画を準備してくださいました。作成していただいた動画を通じて、「カンボジアの児童がスムーズに英語で自己紹介を行っている」ことや、「小学生ながらも同年代の児童がいる」ことに驚きました。今回のような動画を活用した非同期型の交流も取り入れながら、カンボジア現地と日常的に連携しながら、引き続きプロジェクトを充実させ、WYMにおける協働のワークショップが実り多いものになることを期待しています。