1.ICT機器の積極的活用

…デジタルポートフォリオ,ICTを活用した取組みの保護者向け発信

【デジタルポートフォリオ】

本校では,一人一台のiPadを整備している。iPadは,これまでも各学年様々な学習で使用してきたが,今年度はより積極的に活用していくことにした。その取組みの一つとして,全校で行っている「デジタルポートフォリオ」がある。

小・中学校においても,キャリア教育の他,総合的な学習の時間を中心に,ポートフォリオが様々な教育活動で取り入れられるようになってきている。また,最終的な結果だけではなく,学習のプロセスを蓄積することで自分の学びを総体的に捉えられるという点で,評価活動にポートフォリオを導入することの意義は大きい。しかし,紙媒体でポートフォリオを作成するには,児童にとっても教師にとっても負担がかかる面があった。

そこで,ICT機器を活用することで,特に低年齢の児童や発達に困難を抱える児童にとって,従来のポートフォリオ作成では大きな負担となっていた,ワークシートや資料等の整理への苦労を軽減したいと考えた。また,ICTを活用することによって児童の負担が軽減されることは,教育活動を支援する教員にとっての負担が軽減されることにも繋がる。作成作業自体への負担感を軽減することで,ポートフォリオの内容に対する支援の質を高めていきたいと考え,ICTを活用した新たなポートフォリオの作成と運用に取り組むこととした。

【ICTを活用した取組みの保護者向け発信】

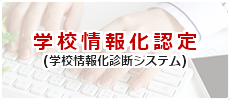

各教科の学習でも,ICTを積極的に取り入れて授業を行った。デジタルポートフォリオや各教科での様子を各学年が「学年通信」にまとめることで,学校が積極的にICTを活用して授業を行っていること,また,どのように活用しているかの具体を保護者に向けて発信した。

2.ICTを効果的に活用する授業づくりの工夫と実践公開による効果検証

ICT機器の積極的な活用を全学年で推進してきたが,具体的にどのように活用することが効果的なのかを検証する必要があると考えた。そこで,ICTを活用した授業の参観およびその事後検討を校内の授業研究として行った。

- ・日時:2022年6月16日(木)14:45-15:30

- ・学年:第3学年

- ・教科・単元:音楽科「映像から生まれる音を楽しもう」

<実践授業の概要>

前時は,映像と音楽の関わり合いに興味を持ち,曲に当てはまる映像を予想したり,映像にあてはまる曲を予想したりする活動に取り組んだ。曲だけを聞いて頭の中でイメージをもつ鑑賞の授業とは異なり,映像を見ながら曲を聞いたり,曲を聞きながら映像を選んだりすることで,映像から音色や大きさ,タイミングをより具体的に捉えて聞くことができた。

本時では,なかでも音色に着目し,自分が選んだ映像に合う音が出る楽器を選ぶという活動を行った。様々な種類の楽器を鳴らしている動画をiPadで配信し,子どもたちが自分のiPadで一つひとつの楽器の音を聞きながら,映像に合った音色の楽器を選ぶことができるようにした。

<事後検討で挙げられたICT機器の効果>

- ・映像によって子どもたちの思考内容が焦点化されていたが,それがまさに音を出すタイミングや音色といった本時で着目させたいポイントとなっていた。その要因は,授業の発問と映像の切り取り方や提示の仕方がしっかりと繋がっていたことにあった。

- ・どのような音色がいいのかを考えながら,映像を何度も繰り返し見ている子どもたちがいた。自分のペースで必要に応じて繰り返しみることができるのはICT機器を活用することの良さだった。

- ・iPadから出る音の大きさが程よく,一人ひとりが音をじっくり聞いて吟味することができていた。

- ・映像を見ながら音色を選ぶ際に,自分の選んだ映像には合っていないと判断した音色と,合っていると判断した音色の動画を区分してロイロノート上で整理することができるので,視覚的に自分がどの音色を候補にしているのかが分かりやすくなっていた。

- ・次時以降も,必要に応じて映像や音色の動画を繰り返し見たり,振り返って見返したりすることができる。学習をいつでも振り返ることができるという点がICT機器の良さである。

- ・曲を聞いて頭の中でその情景を想像するということが鑑賞の授業のイメージであり,鑑賞の授業=分かりにくいという印象があったが,映像が入ることで何を考えるとよいのかが可視化され,非常に分かりやすくなっていた。

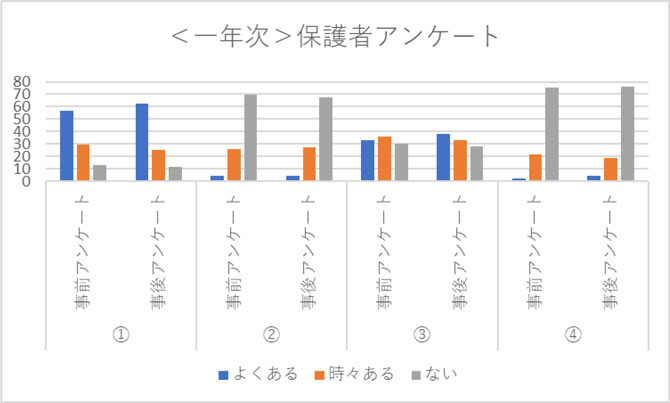

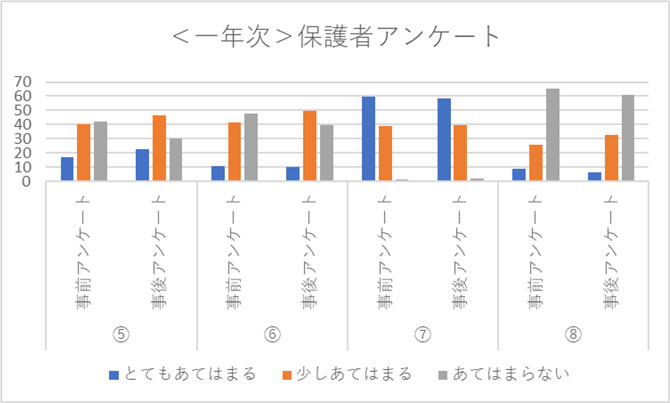

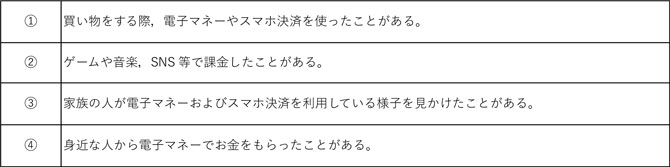

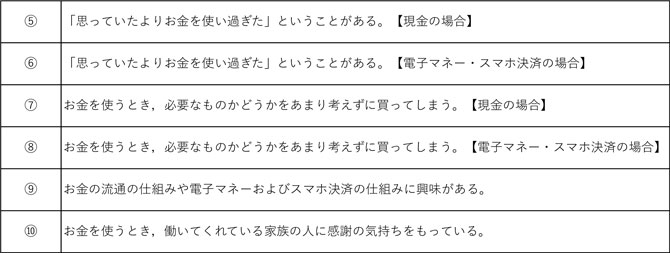

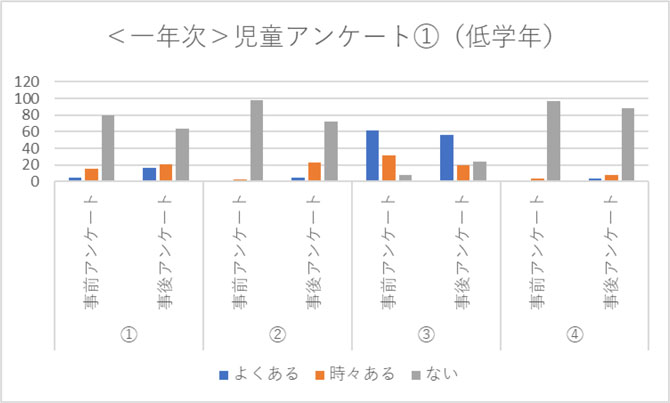

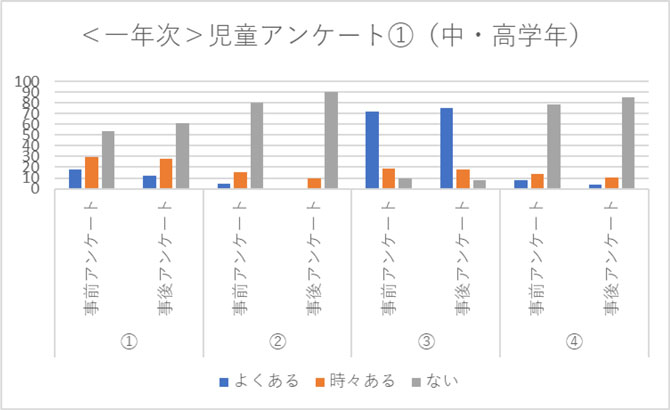

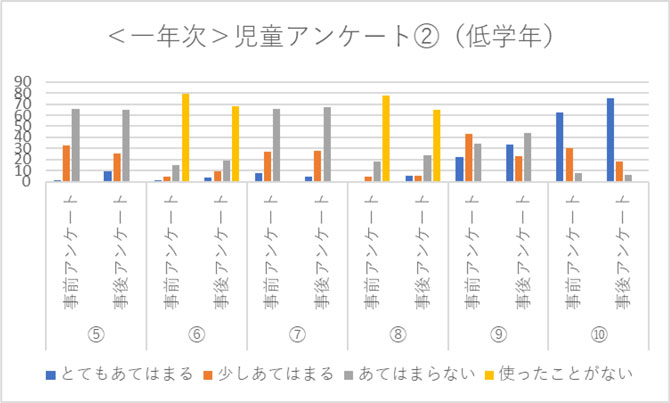

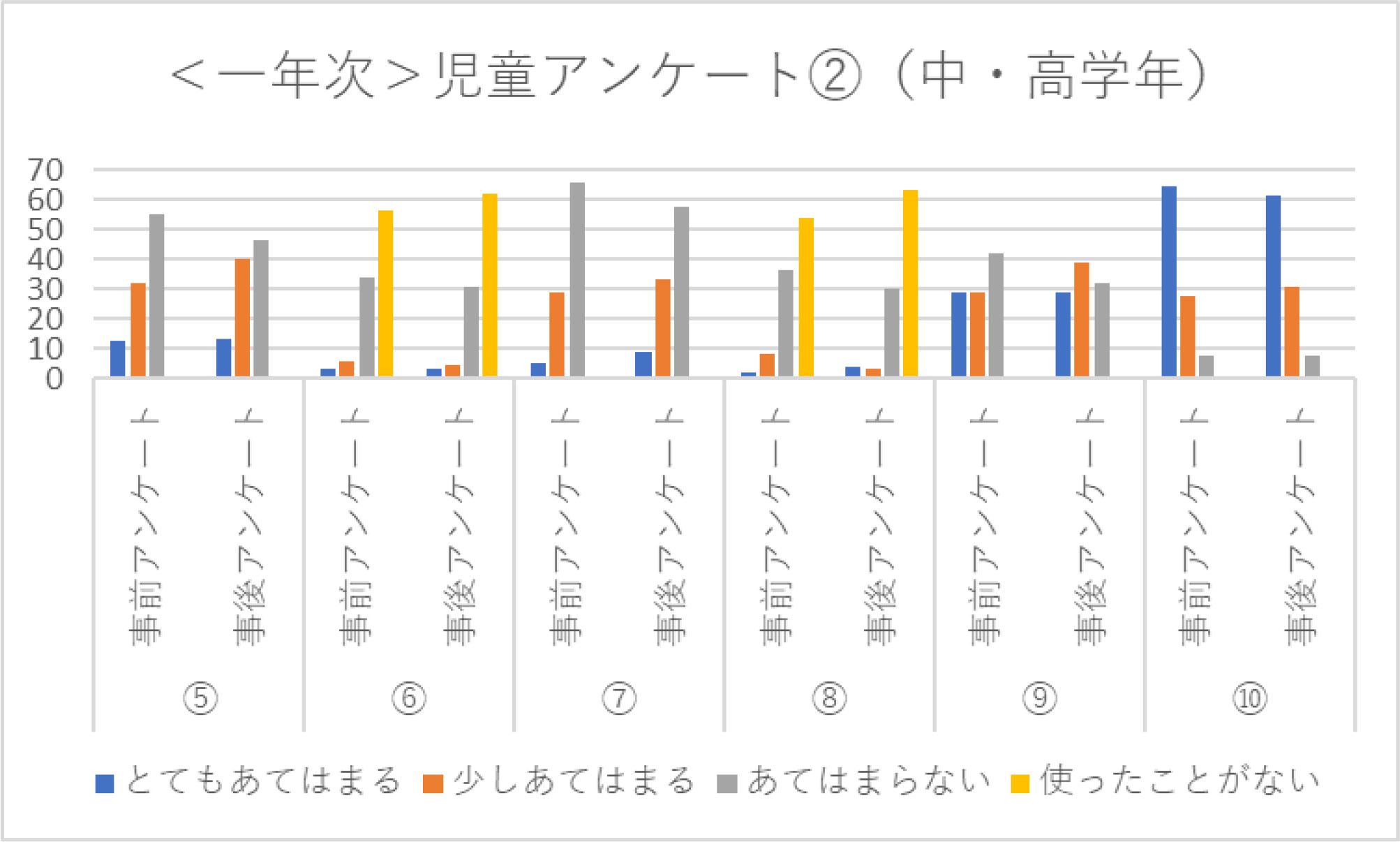

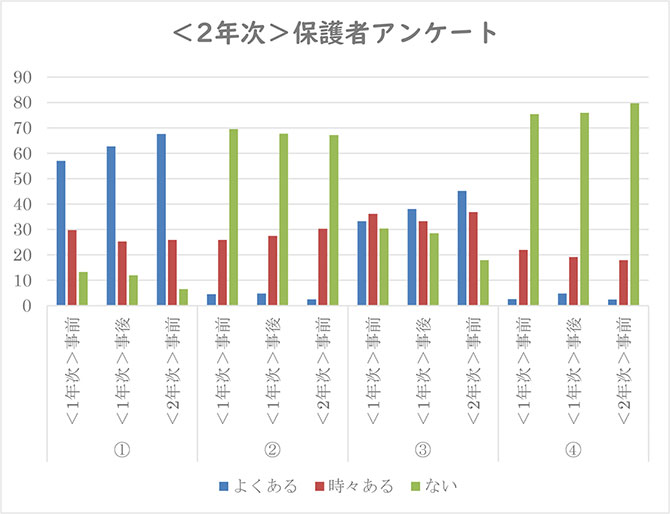

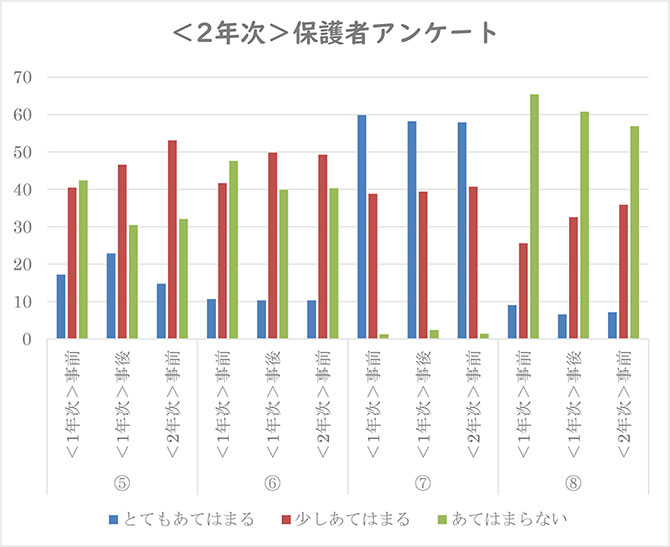

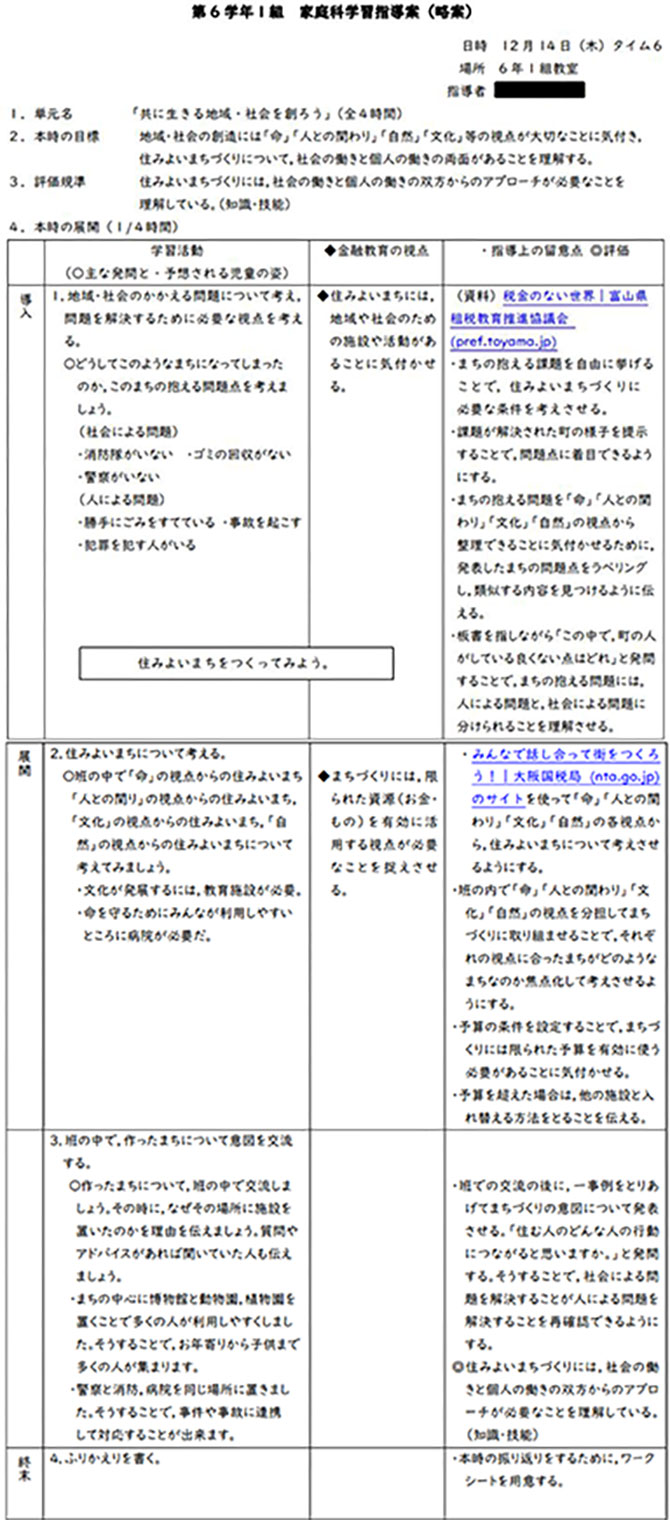

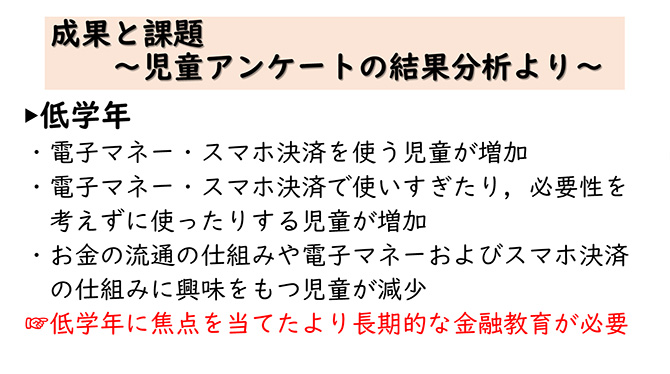

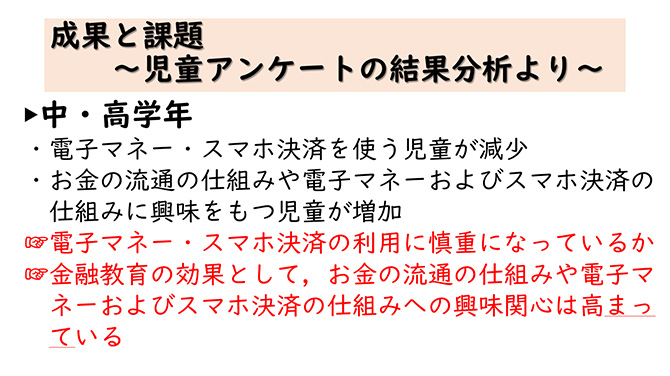

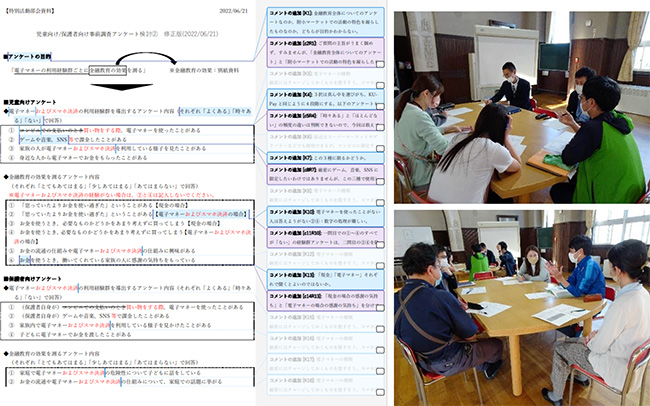

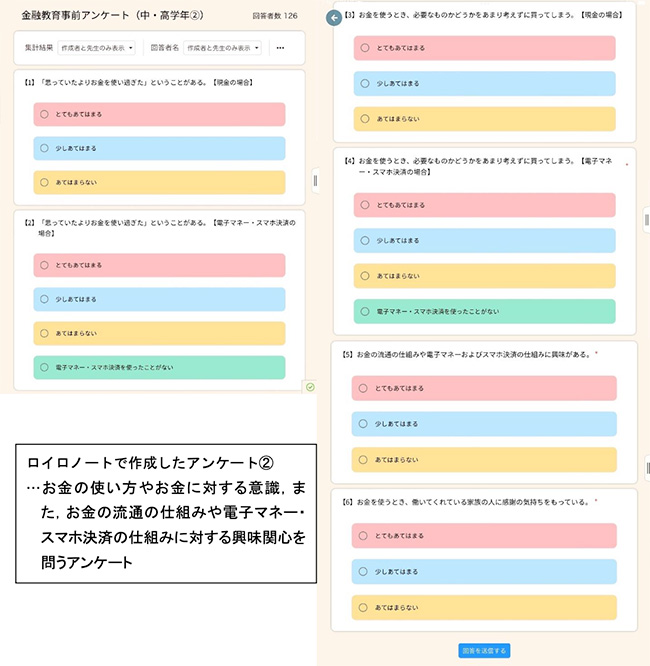

3.金融教育の学習効果を測るアンケートの開発過程

本研究のテーマは,「ICT機器を活用した金融教育カリキュラムの開発と有効性検証」であるため,金融教育の有効性を測ることができる調査の開発を行う必要があると考えた。そこで,金融教育の事前と事後でどのように金銭感覚やお金の仕組みに対する興味関心が変化しているのかを測るアンケートを作成した。

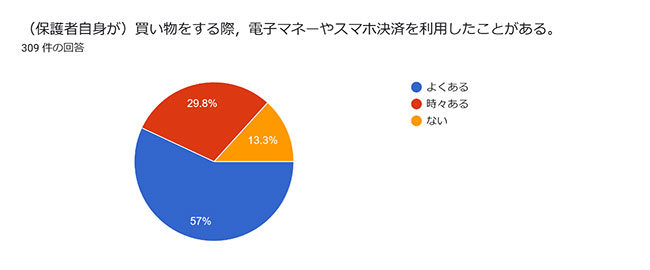

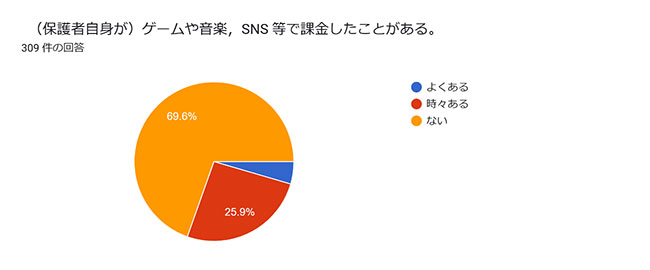

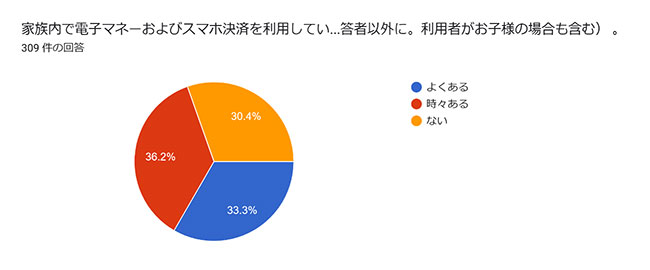

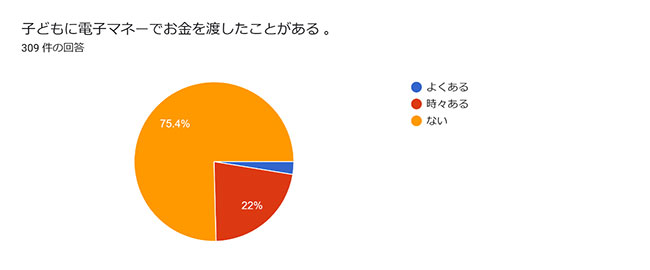

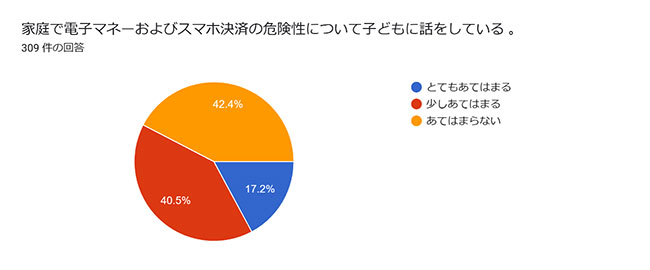

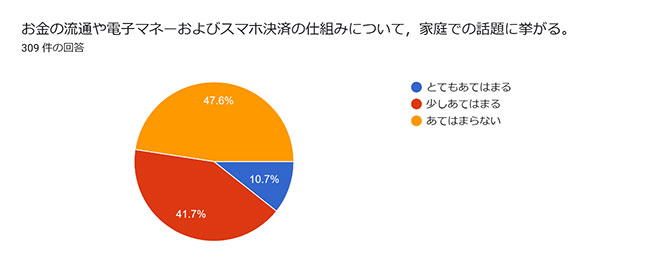

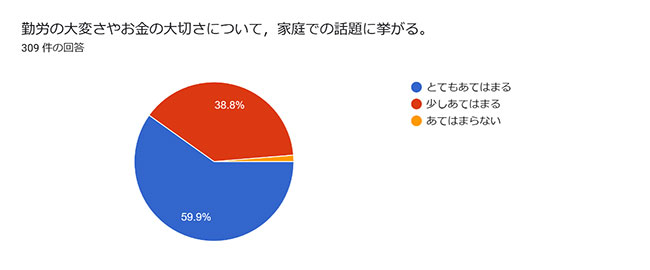

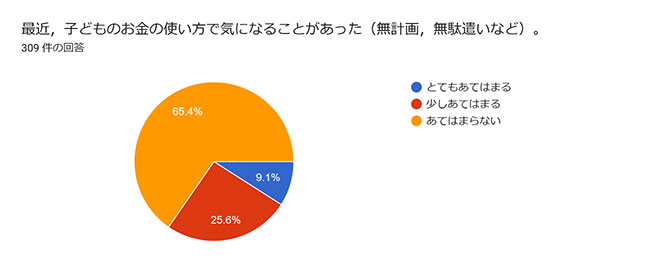

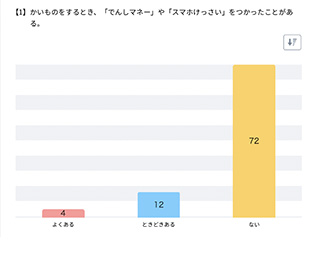

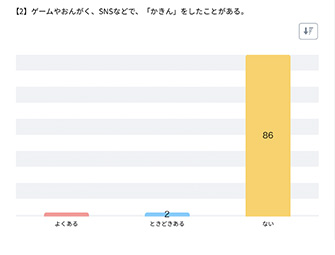

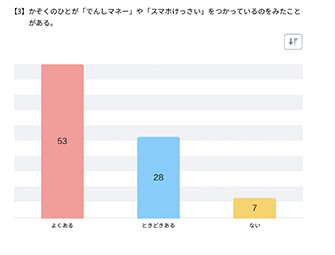

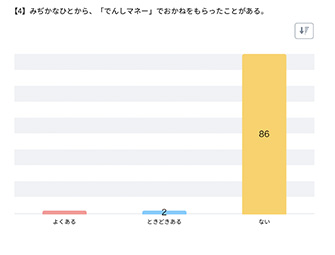

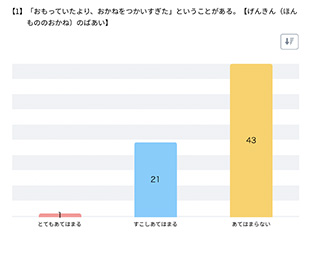

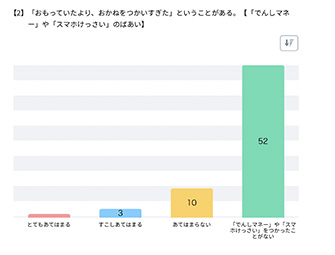

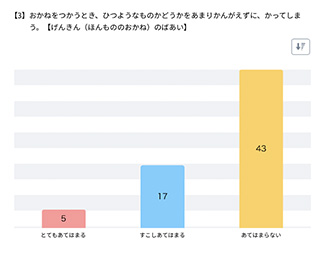

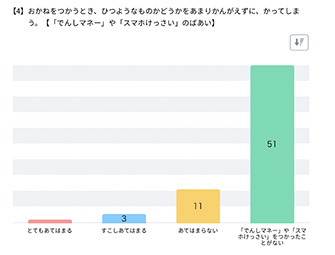

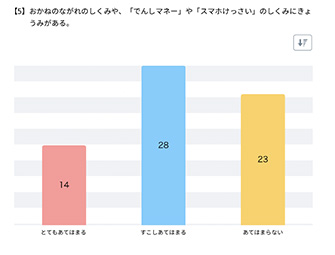

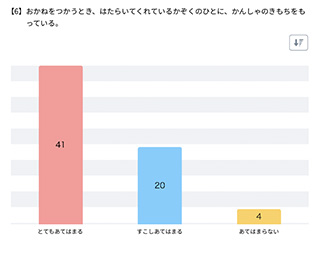

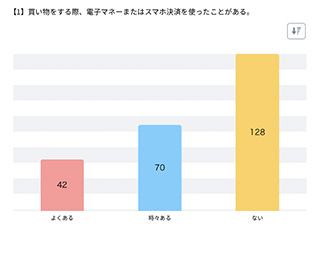

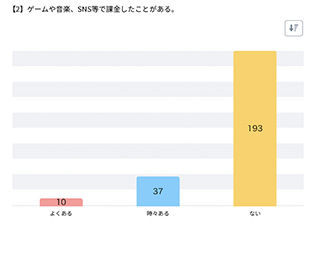

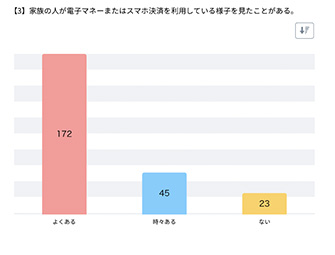

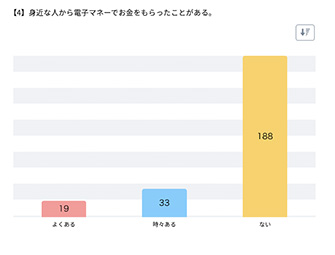

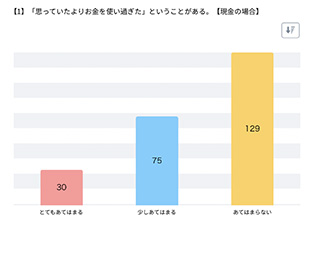

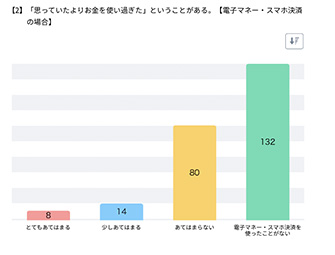

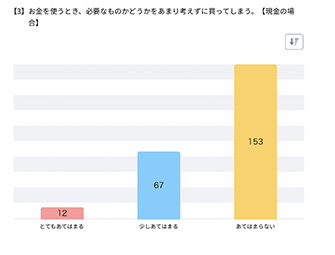

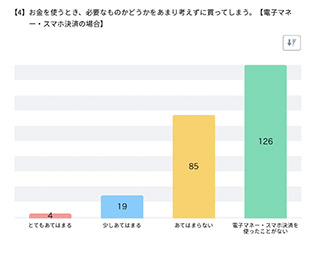

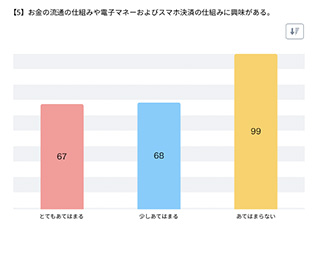

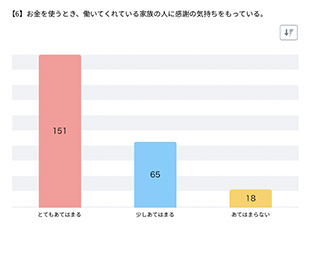

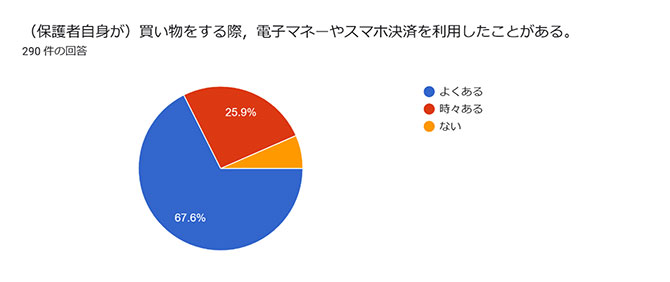

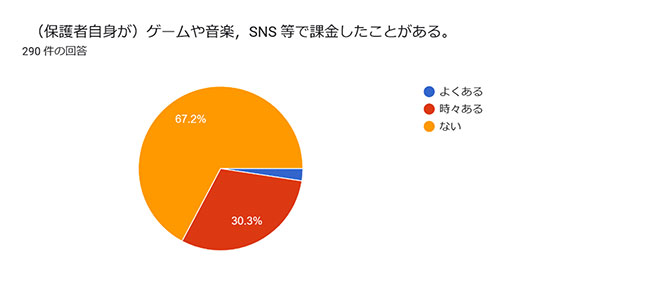

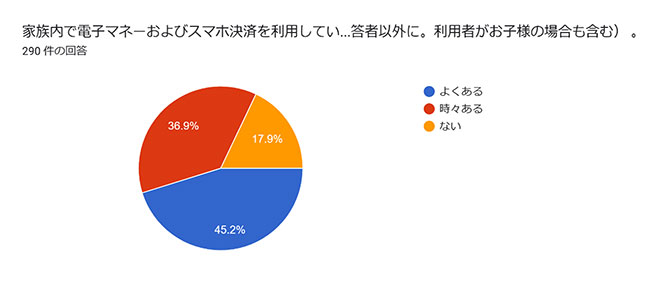

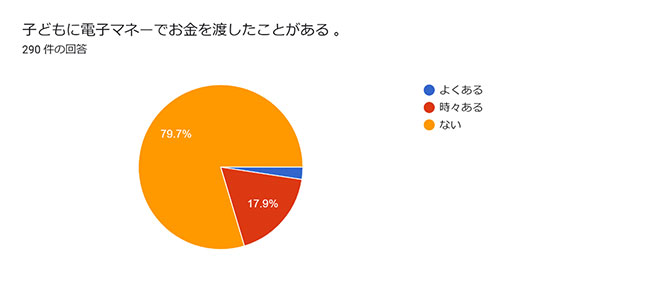

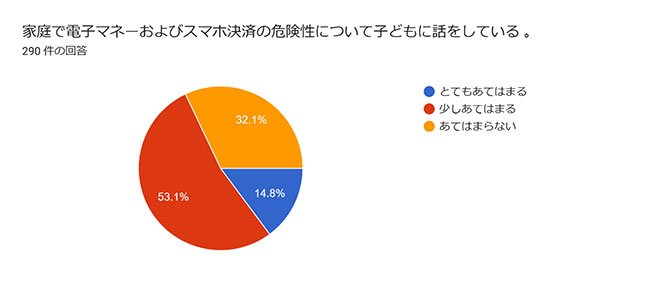

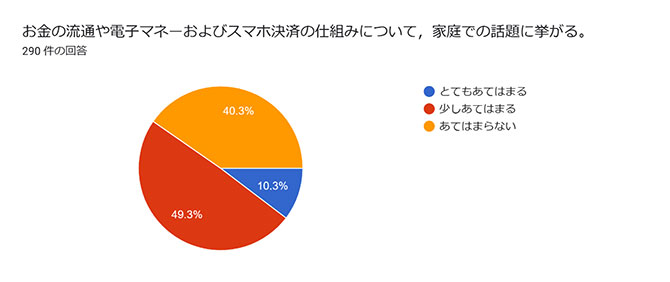

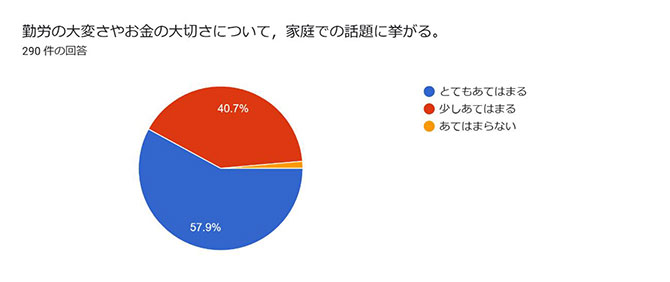

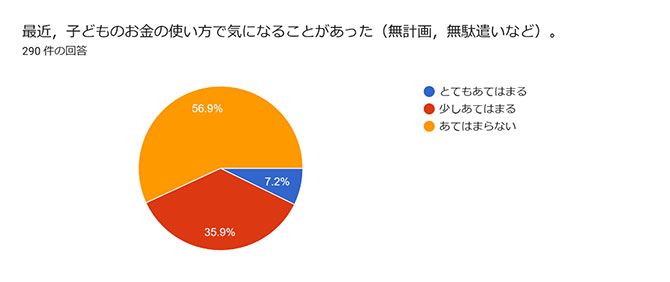

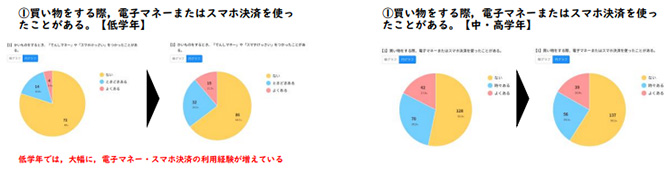

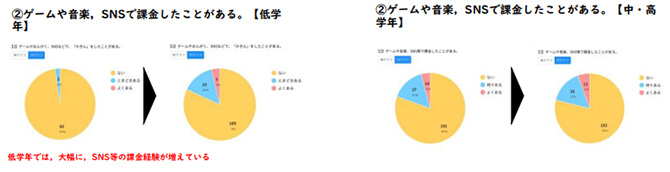

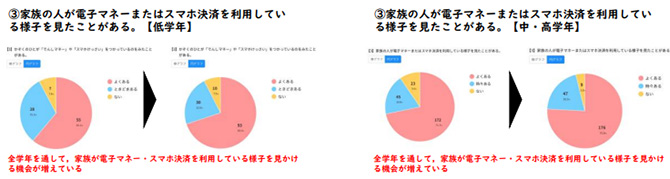

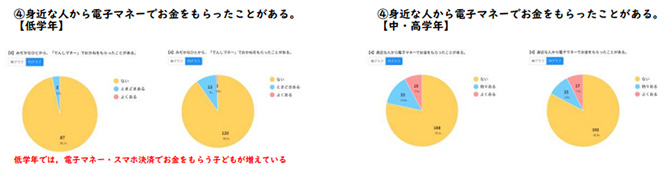

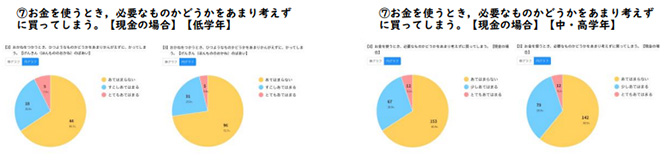

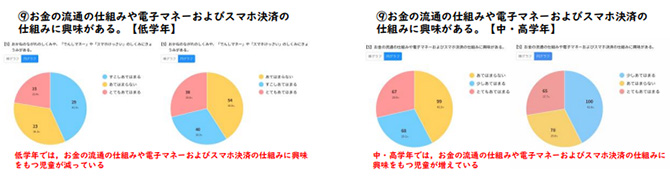

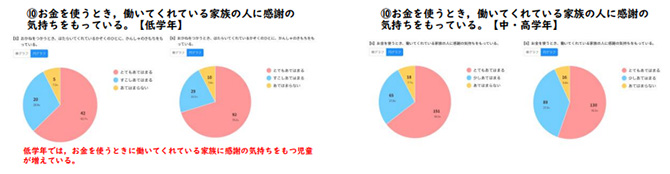

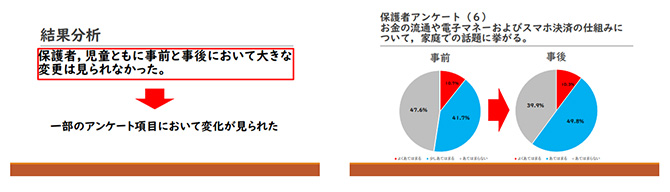

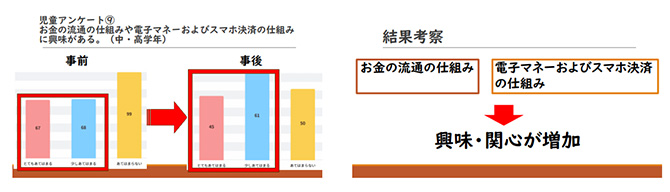

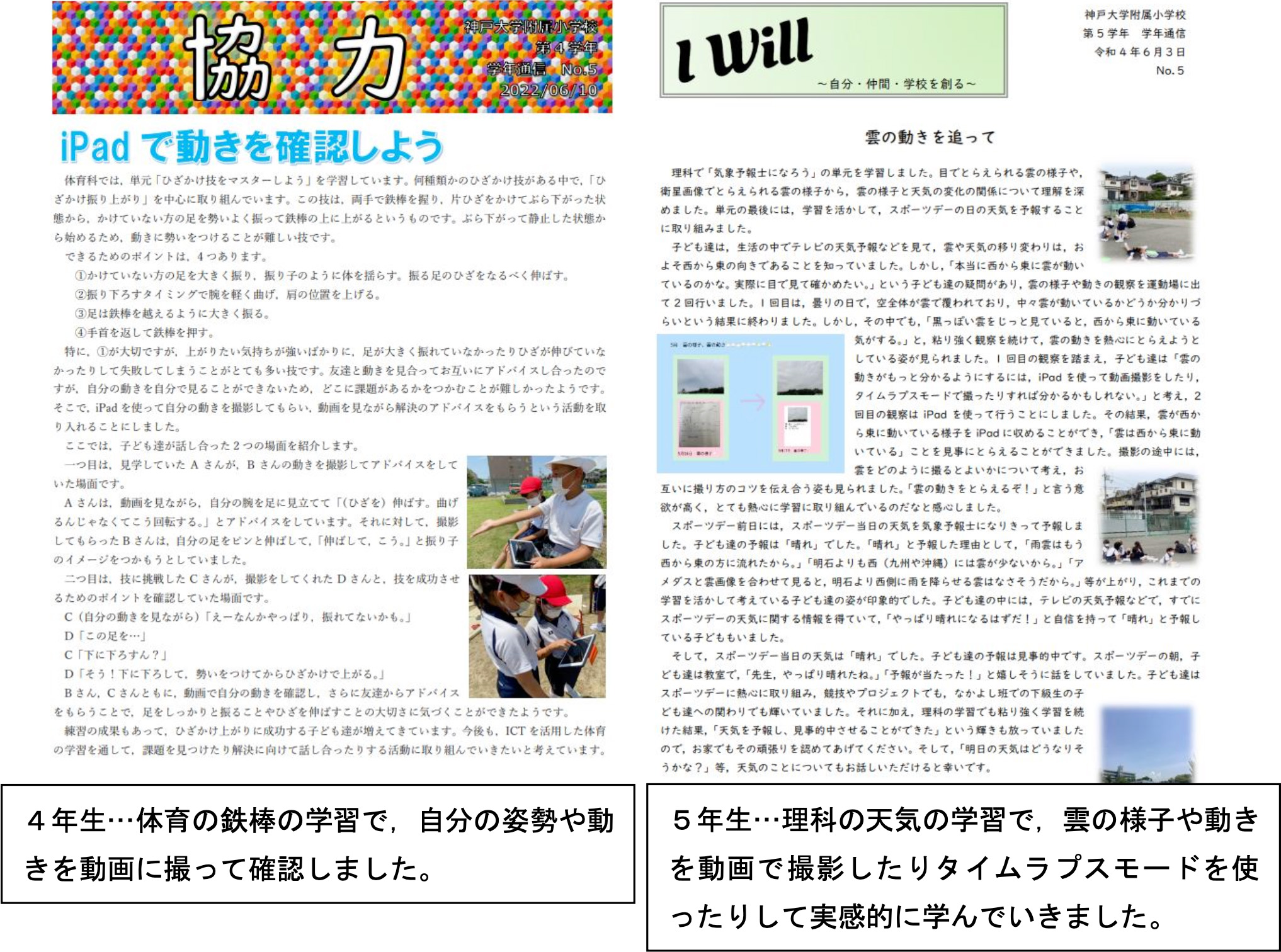

アンケートの作成にあたっては,校内の特別活動部の教員を中心として,繰り返し検討を重ねた。電子マネーやスマホ決済の使用経験の度合いによって経験群を分け,それぞれの場合において,お金の使い方やお金に対する意識,また,お金の流通の仕組みや電子マネー・スマホ決済の仕組みに対する興味関心を問うアンケートを作成した。

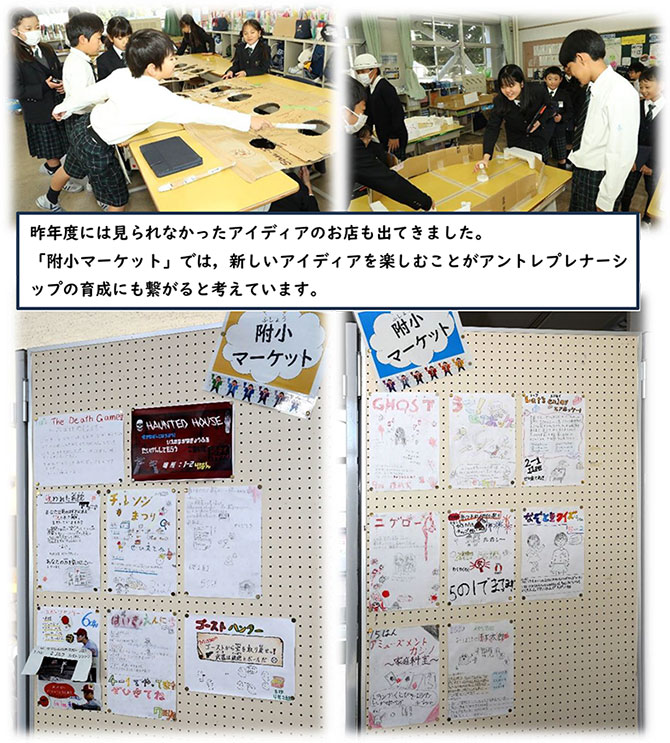

本アンケートは,金融教育の事前調査として,7-8月の期間に児童と保護者を対象に実施をする。そして,本校の金融教育の根幹である全校単元『附小マーケット』を終えた後の12月に,事後調査として同じアンケートを実施することを予定している。事前調査と事後調査を比較することで一年間のなかでの金融教育の効果を測ることができると考えている。さらに,本アンケートを来年度も同時期に行うことで,一年次と二年次の経年変化を捉えるとともに,一年次の効果の持続程度も測定していきたいと考えている。

また,保護者にも同じ内容のアンケートに協力いただくことで,金融教育の効果がご家庭にどの程度影響を与えているのかをも明らかにしていきたいと考えている。

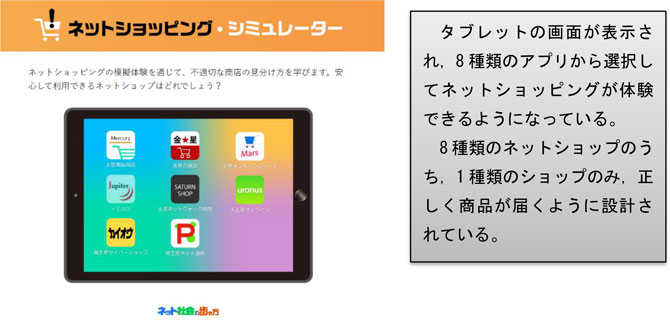

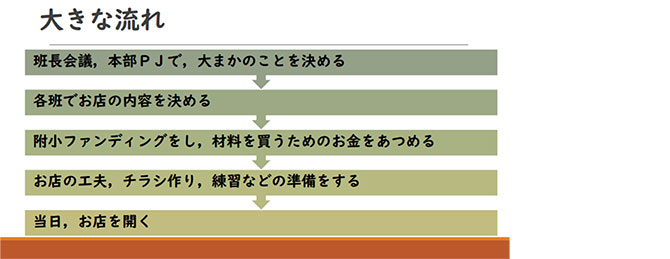

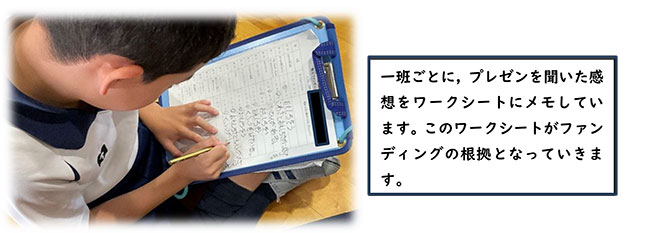

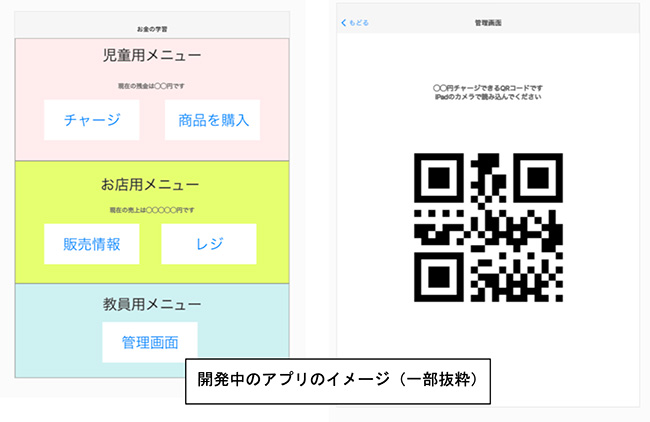

4.本校の金融教育の根幹となる全校単元『附小マーケット』で用いるアプリ「学Pay」の開発過程

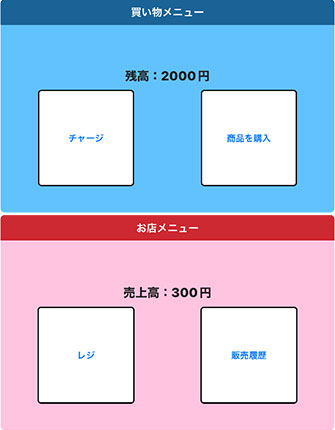

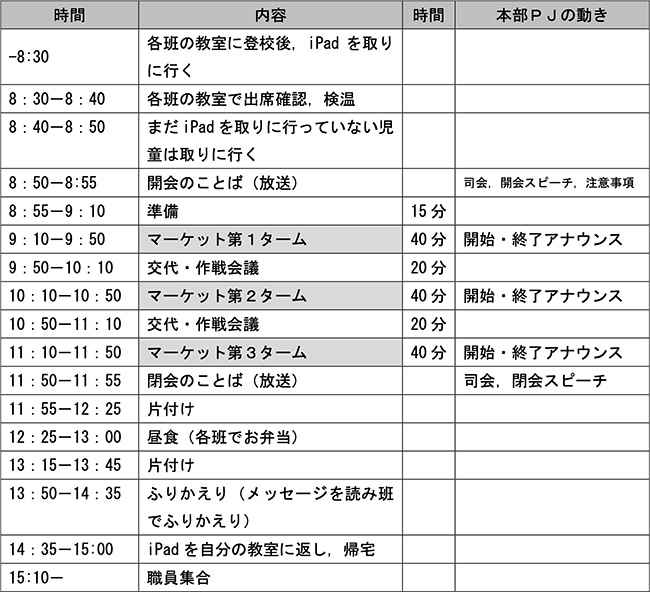

アプリ「学Pay」は,以下のような手順で使用することをイメージし,開発をしている。

- 1.教員が管理画面からチャージ用のQRコードを作成する

- 2.児童が自分の端末でチャージ用QRコードを読み取り,お金をチャージする

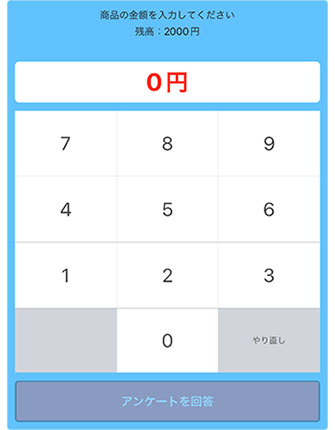

- 3.お客側の児童がお店に行き,サービスや商品の金額を入力し,その情報が含まれたQRコードを作成する

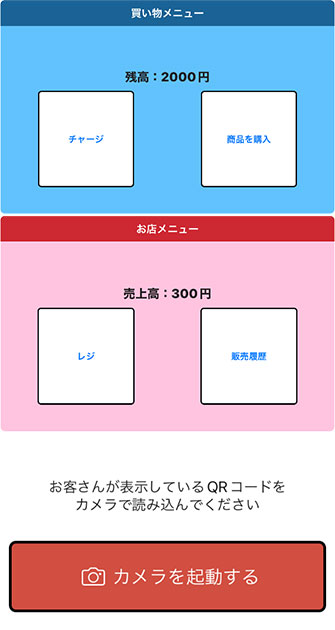

- 4.お店側の児童が3で作成したお客側の児童のQRコードをお店側の端末で読み取り,売り上げ金とアンケートの回答を受信し,情報をお店側の端末に蓄積する

- 5.商品の受け渡し後,「売買成立」ボタンを押すことでお客側の児童の残金を減らす

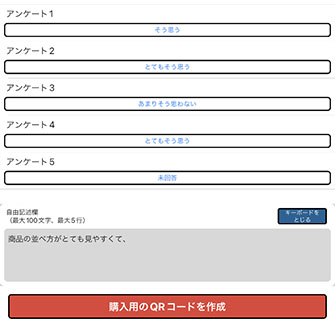

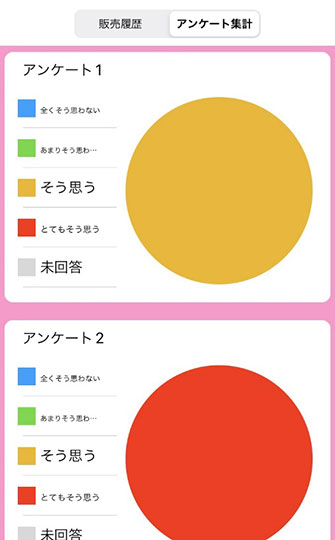

4-7月期において,特に検討したのは,「4」における「お客さんからのアンケート」機能の具体的な内容であった。特にアンケート内容の抽象度について,繰り返し検討を行った。アンケートの内容の具体性において,精度が上がると,お店側の改善に直接的に繋がるフィードバックが期待できるが,その一方で,本アプリの活用場面が限定的になるという問題があった。検討を行った結果,今後,アプリを広く公開した際の汎用性を高く維持するためにも,アンケート項目の内容を規定せず,番号だけの設定に留めることとした。また,アンケートには,自由記述ができるコメント欄も設けることにした。さらに,お店側の端末では,各項目について「全くそう思わない,あまりそう思わない,そう思う,とてもそう思う」が各々どれくらい回答されているのかの数が分かる(集約できる)機能を搭載していくこととなった。