○本校カリキュラムの中で進めていく個性化教育の骨子の作成

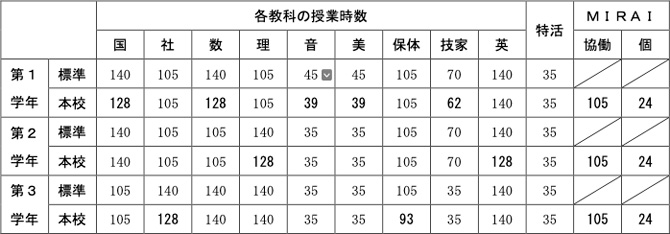

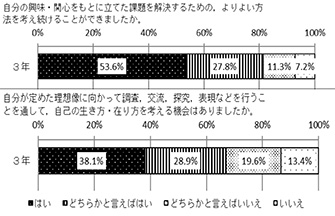

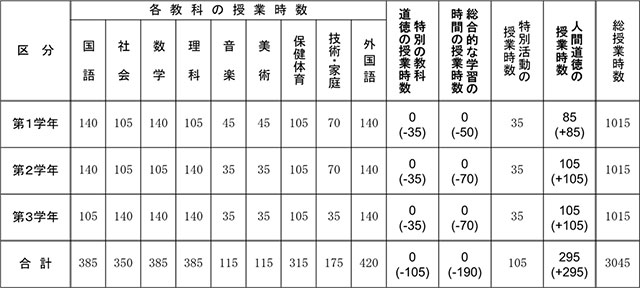

本校は,文部科学省指定教育課程特例校の認定を受け,特別な教育課程を設けている。具体的には,総合的な学習の時間と特別の教科 道徳の性質を併せもった新領域「人間道徳」を実施し,生徒の問題解決に必要な資質・能力と省察性の高まりを目指している(表1)。

表1 令和4年度教育課程表

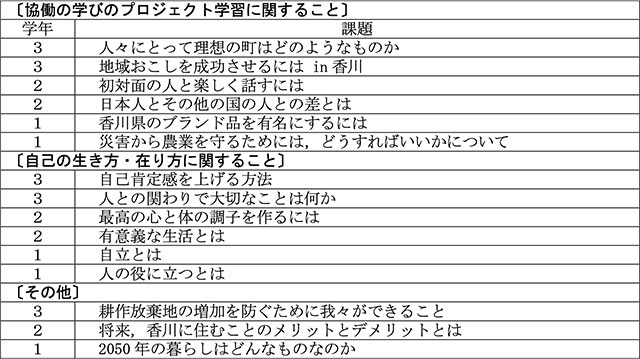

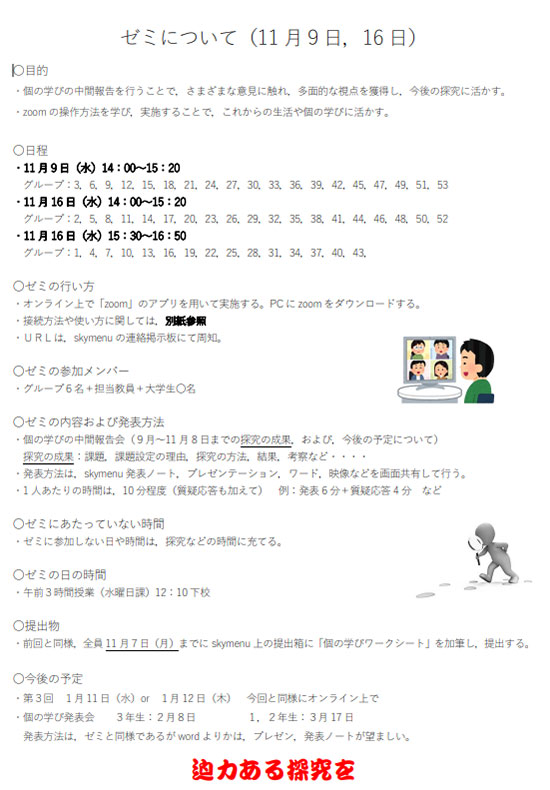

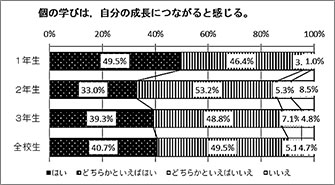

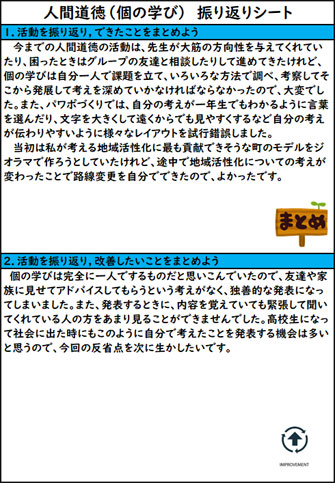

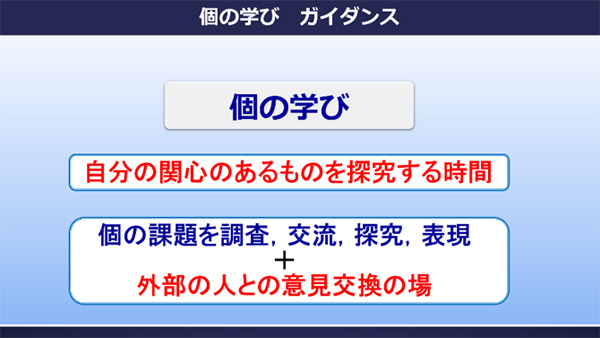

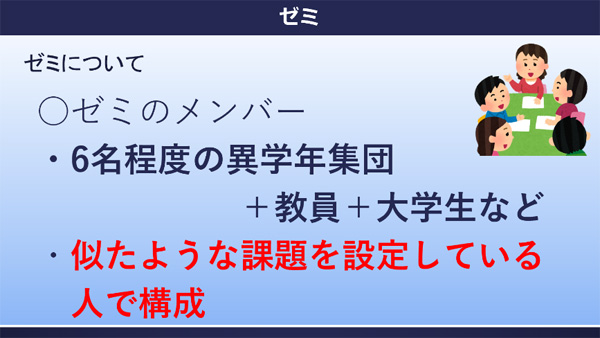

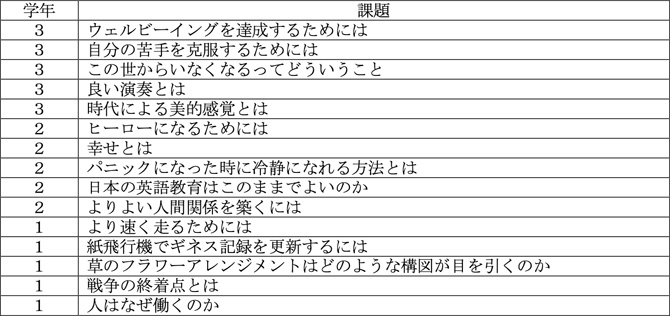

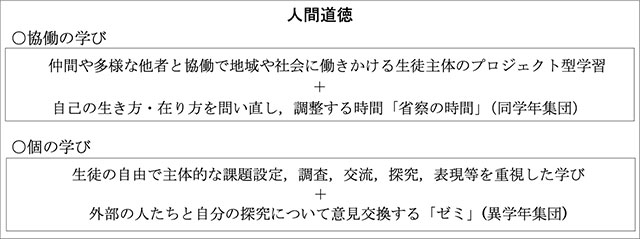

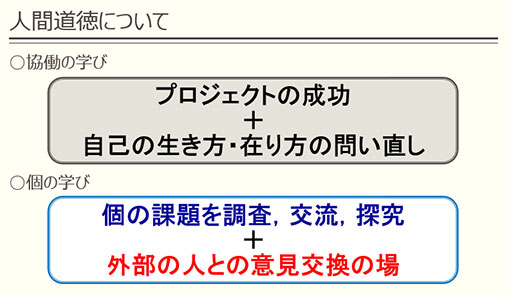

さらに人間道徳は,「協働の学び」と「個の学び」が存在している。協働の学びとは,仲間や多様な他者と協働で地域や社会に働きかける生徒主体のプロジェクト型の学習と単元の節目や活動の中で自己の生き方・在り方を問い直し,調整する時間「省察の時間」を編成した学びである。また,個の学びとは,生徒一人ひとりの自由で主体的な課題設定,調査,交流,探究,表現等を重視した学びとその内容を外部の人たちと意見交換する場「ゼミ」を編成した学びである(図1)。

図1 人間道徳の学び

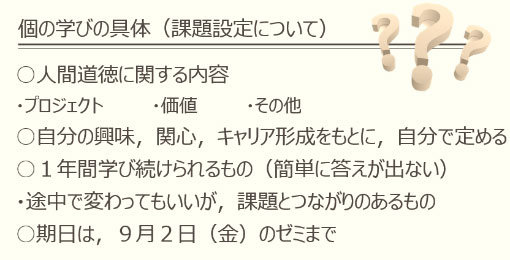

本期間では,人間道徳で実施する個の学びの内容や方法を定め,生徒にガイダンスを行った。内容及び方法は以下の通りである。

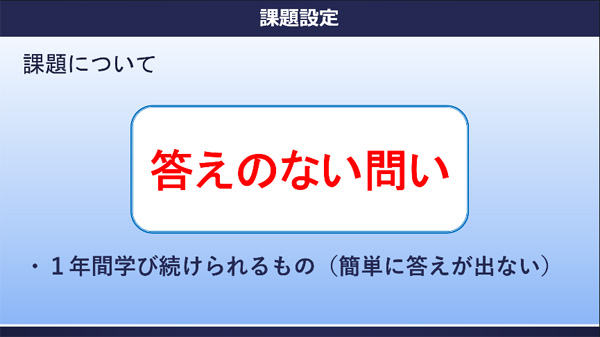

・内容

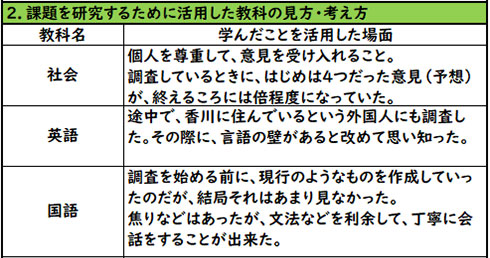

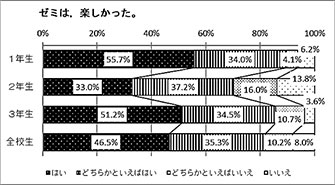

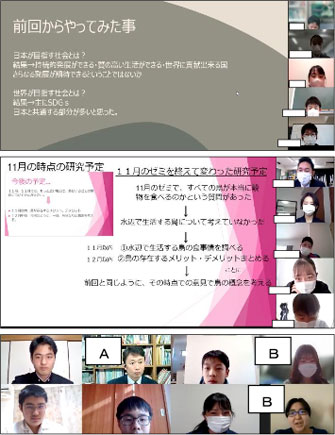

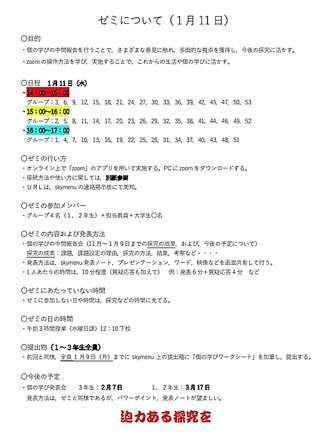

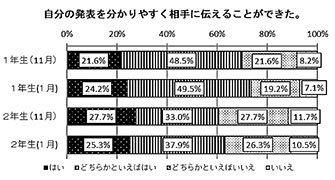

生徒は,人間道徳で出合った気づきや疑問から個人で課題を設定し,教科で育んだ知性を土台に実社会の中で自由で主体的な調査,交流,探究,表現等を行う。その際,ICTを有効に利用し,情報の収集や整理,表現等を行う。また,生徒はその活動の中で,自分が掲げた目標を実現するために,自らの学びを深め,広げ,どのような方向で学びを進めていくかを決定する。さらには,定期的に異学年集団と教師,外部の人たち(大学生,地域の人など)で構成された「ゼミ」(以下,ゼミ)をオンライン上で開催し,自分の活動を表現し,意見交換する。この場を設定することで,生徒は教師や外部からの指導をもとに,多面的な思考や視点を身に付けるきっかけとなり,学びを調整していく。最終的には,1年間の研究成果を研究発表会で表現し,ICT機器に残した学びの軌跡をもとに,振り返ることで自らの学びを俯瞰し,高め続けていく姿勢を学ぶ。また,その過程で,自己理解の推進やアイデンティティの確立,将来のキャリアを展望する基盤を形成する。

・方法

- ○個人で活動を行うこととする。

- ○ICTを有効に活用して,調査,交流,探究,表現等を行う。

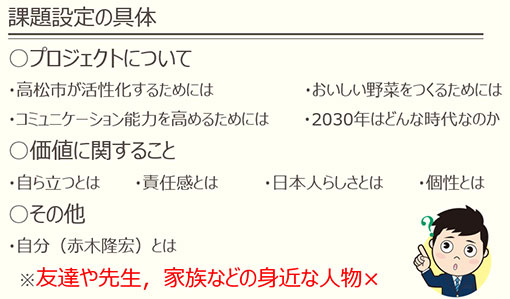

- ○課題は,人間道徳に関する内容である。

- ・生徒の興味・関心・キャリア形成の方向性等に応じて,生徒自身が定める。

- ・課題を設定する期日は,9月とする。

- ・1年間を通して,学び続けられるものを基本とする。

- ○実施計画や実施時期などは,個人に委ねられている。

- ○学校外の時間で,調査,交流,探究を行うことを基本とする。

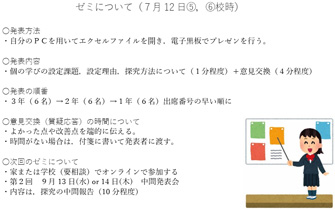

- ○定期的にゼミを開催し,異学年の生徒や教師,外部の人たちに,自分の研究を表現する。

- ○研究発表会で,1年間の研究の成果を表現する。

- ○課題,課題設定の理由,計画書,成果発表をデータで蓄積する。

- ○データをもとに,1年間の学びを振り返る。

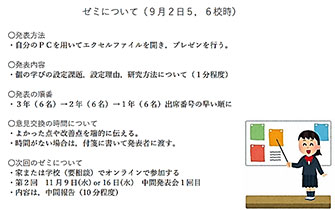

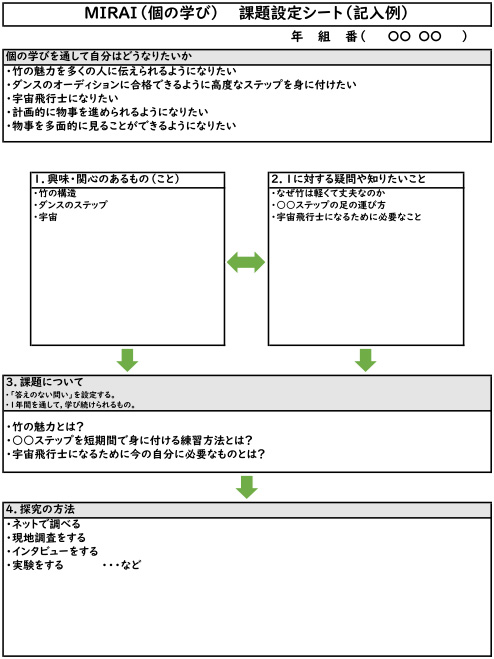

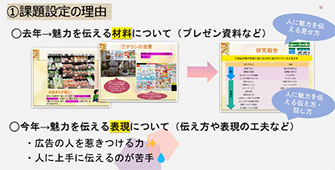

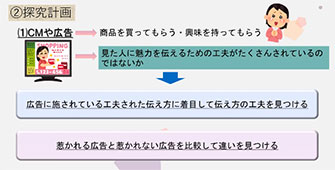

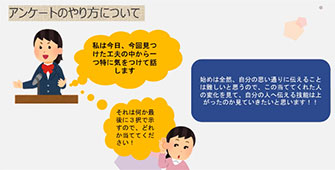

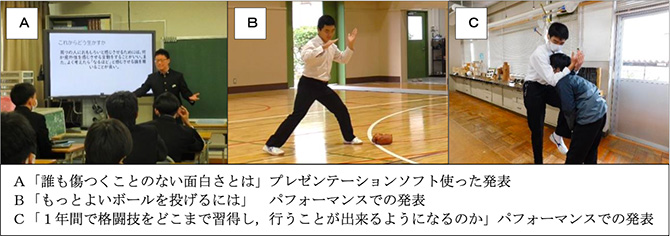

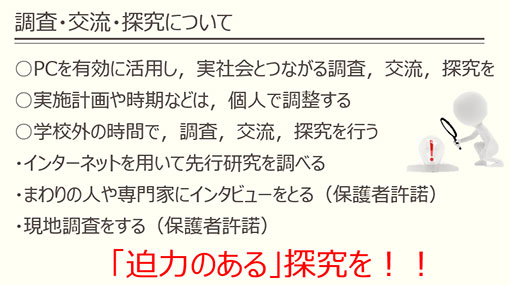

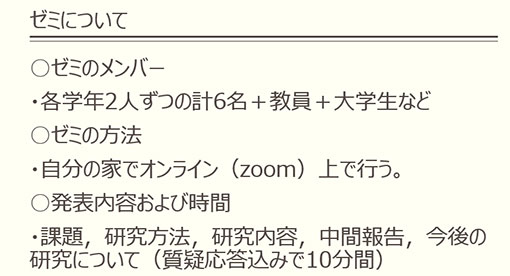

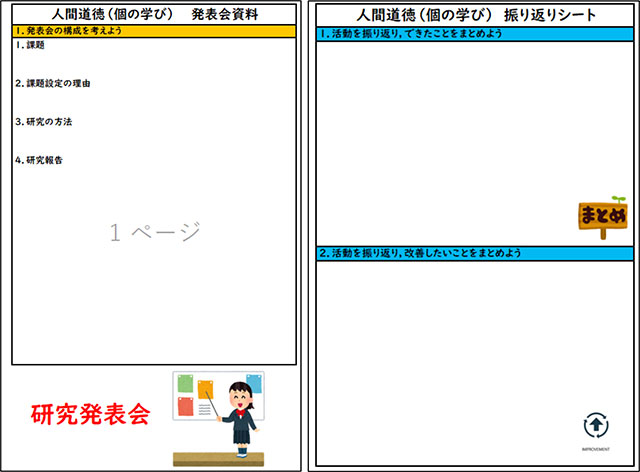

・ガイダンス資料(図2)

図2 ガイダンス資料の一部

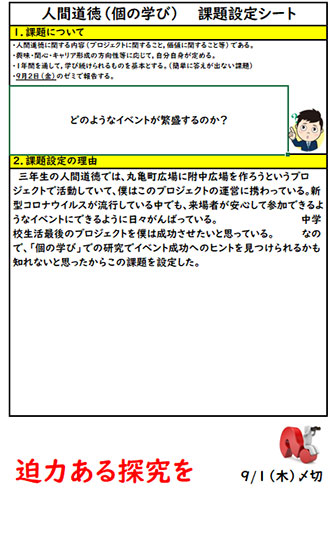

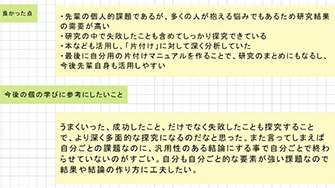

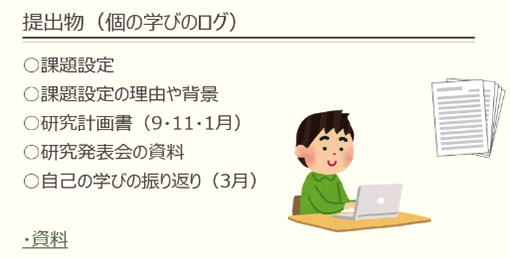

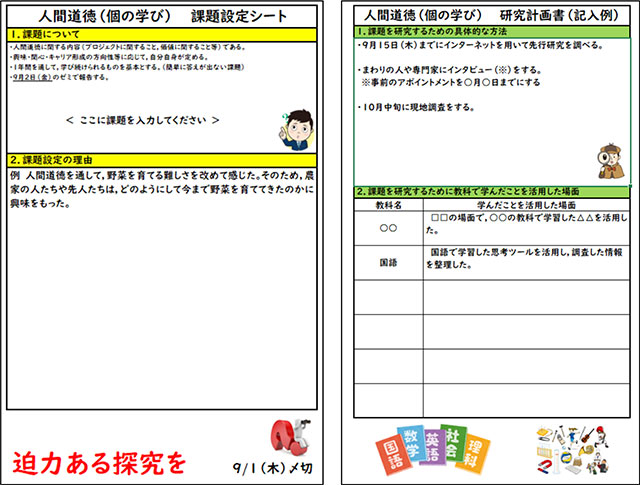

・生徒が提出する電子データの作成

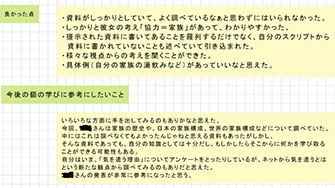

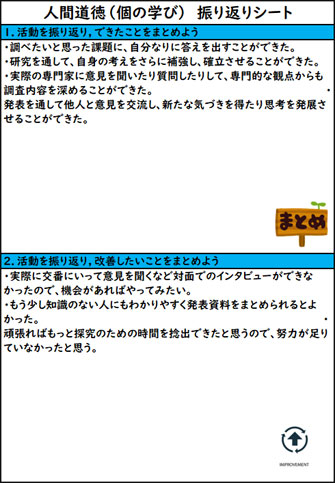

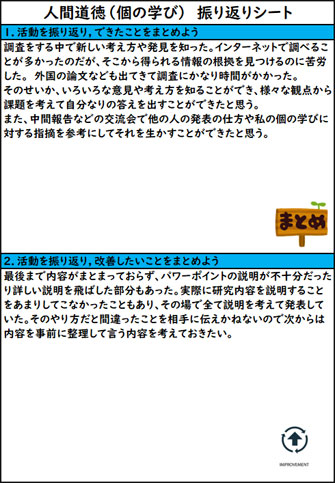

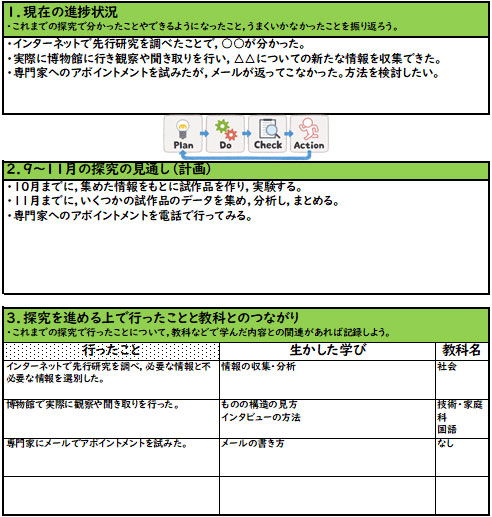

生徒は,1年間(9月~3月)までの学びを電子データとして蓄積し,最後に自分の学びを振り返る。その際,定期的に残している電子データが重要となる。そのため,本期間では,生徒に記載させるデータを精査し,フォーマットを作成した(図3)。

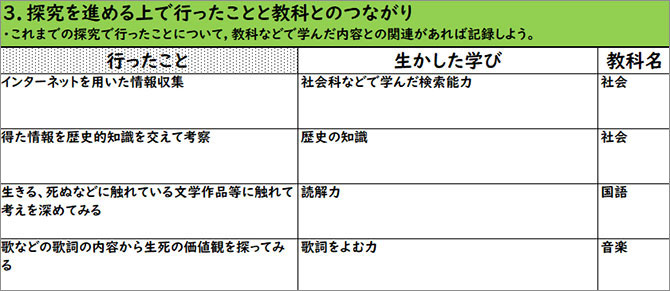

図3 電子データの一部