- ・1月 研究実践発表会の実践を振り返り、報告書を作成した。

- ・2月20日(火)研究全体会【第3回アドバイザー訪問】

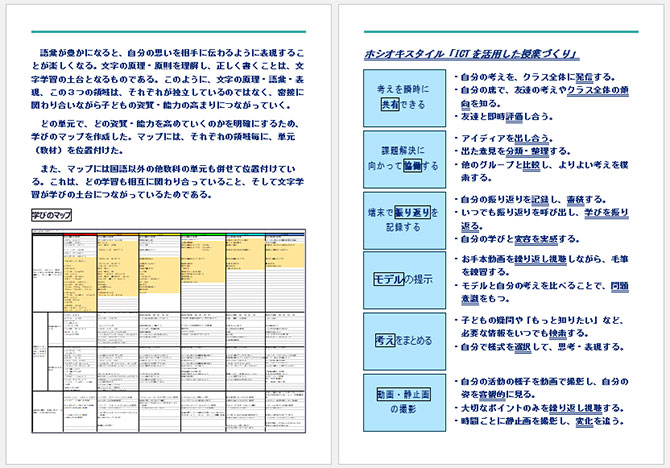

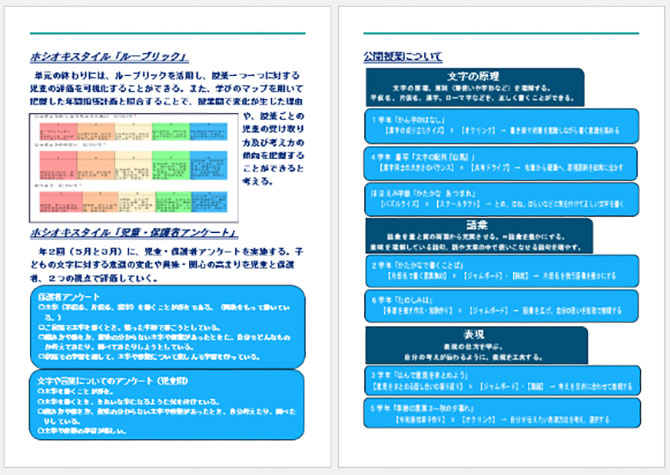

モデル授業の公開

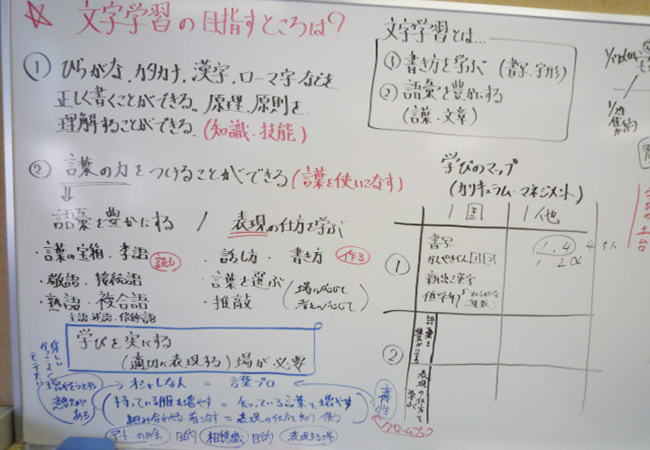

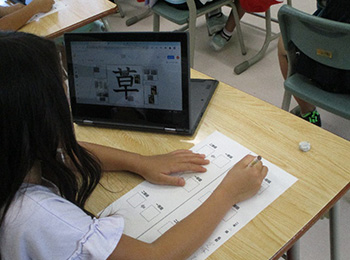

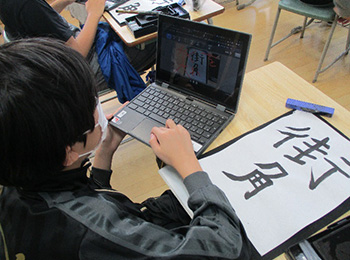

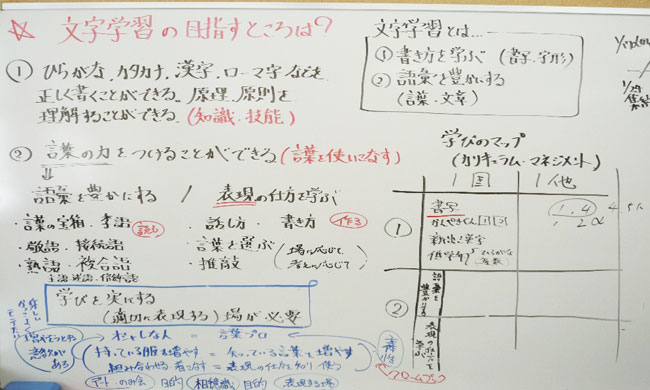

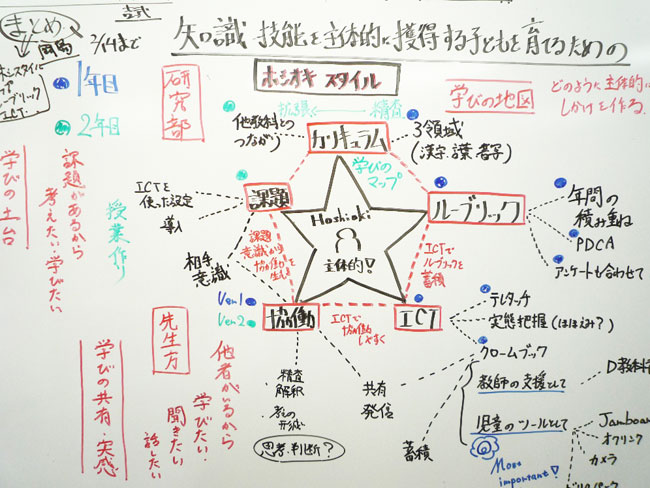

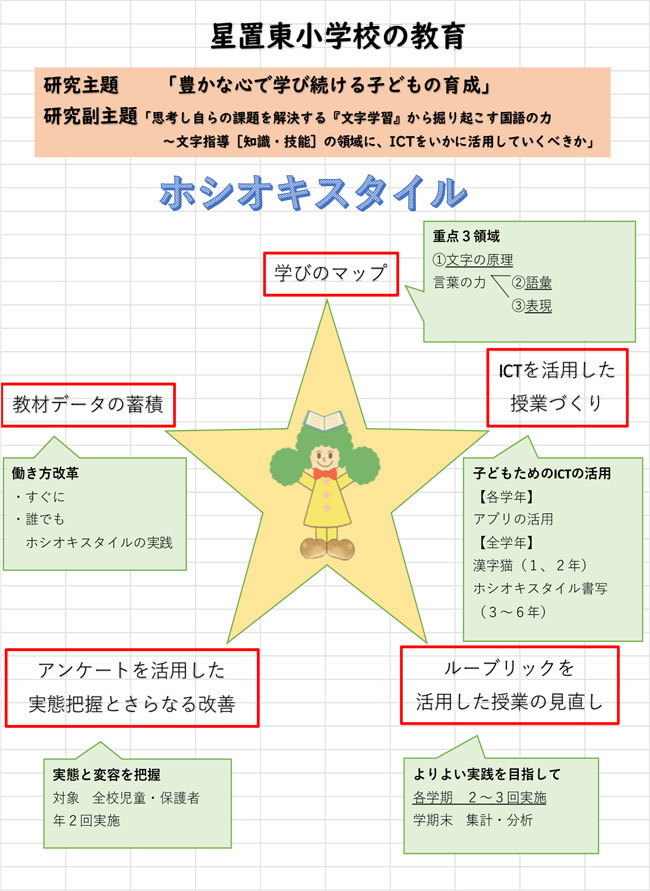

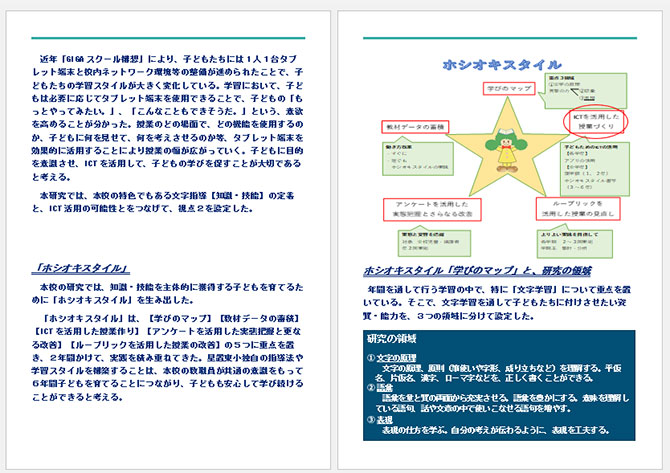

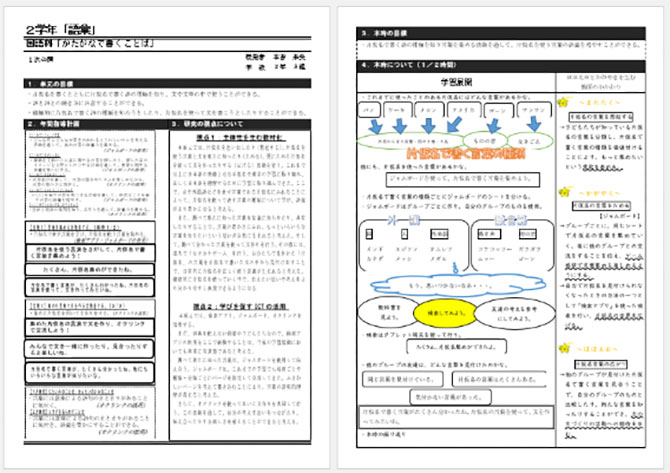

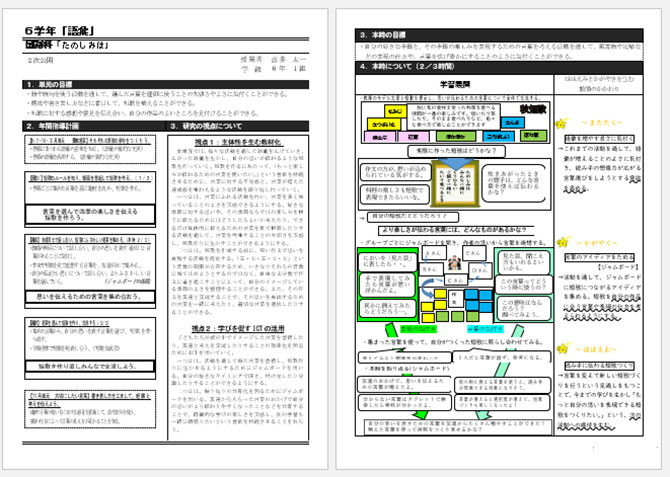

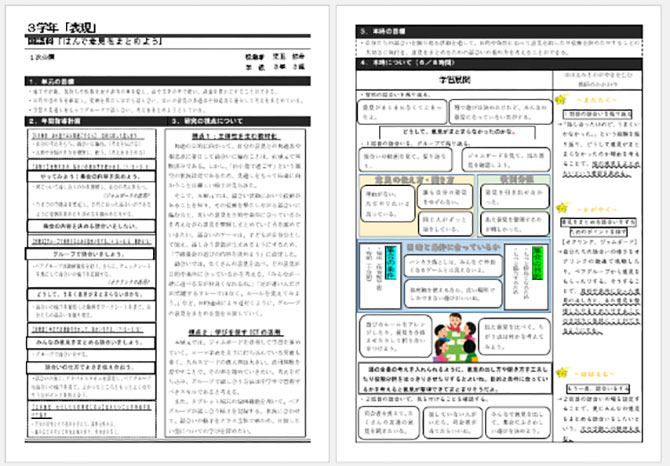

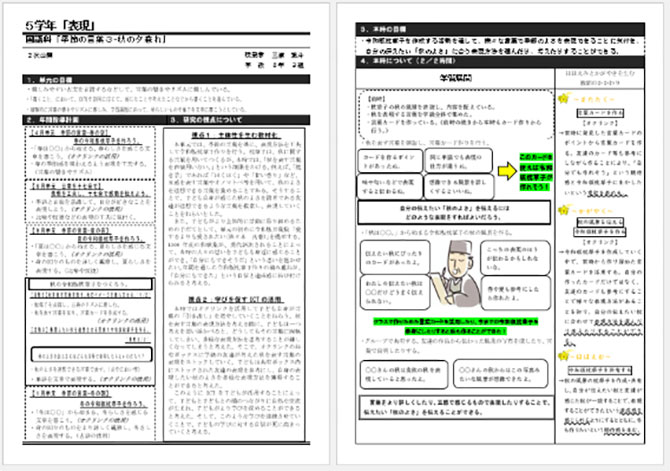

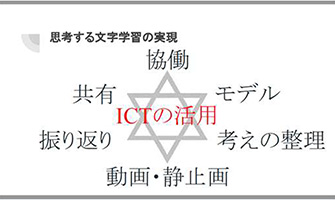

本校は、国語科における「思考する文字学習」について研究を積み重ねてきた。ICTの活用法を探り、いかに子どもが主体的に学習に向かっていくか、実践を積み重ねながら模索してきた。これまでの研究の成果と課題を土台とし、国語科から研究教科の枠を広げて、理科の授業を公開した。

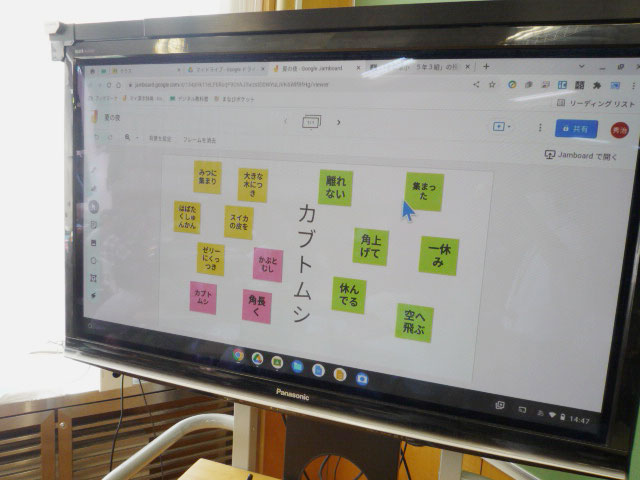

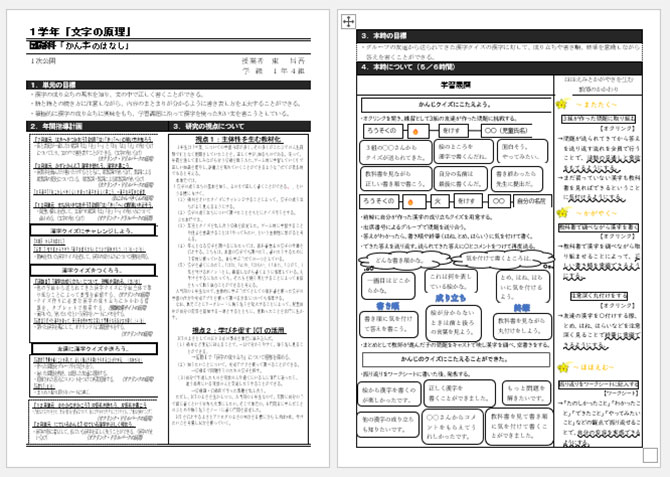

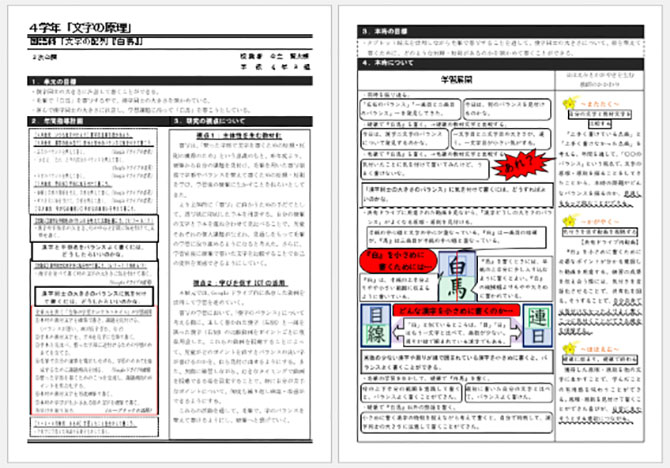

子どもたちは生活経験や既習から、水は温度変化によって姿を変えることを知っている。しかし、「水を冷やしていくと氷になる」ことは知っていても、「水は何度で氷になるのか」ということについてはあまり分かっていない子が多い。単元の始めに、身近な存在である水についてどこまで分かっていて、どこがはっきりしていないのかなど、子どもの当たり前を引き出しながら、子どもが抱く疑問を束ねて、「水の姿と温度には、どのよな関係があるの だろうか?」という単元を貫く問いを設定した。

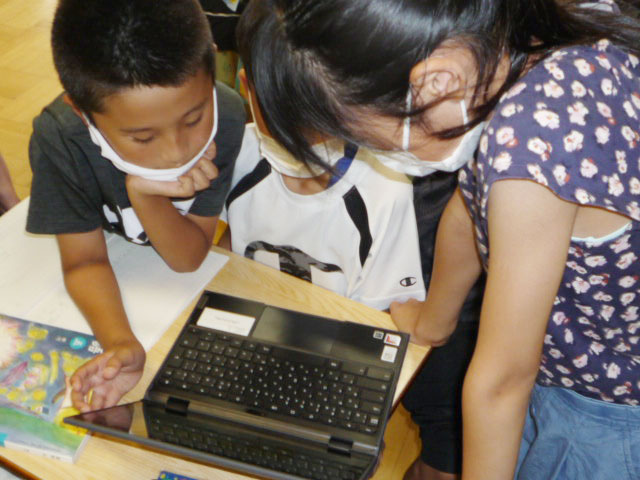

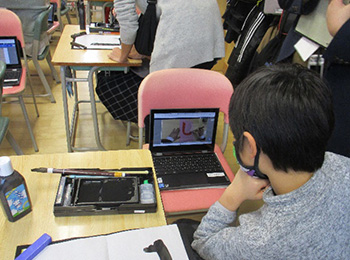

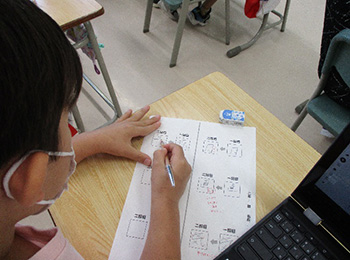

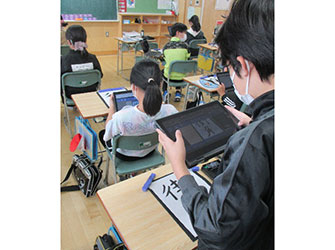

本時では、根拠のある予想や仮説を発想するために、タブレット端末を用いて水を熱したときの実験の動画を繰り返し視聴する子どもの姿が見られた。子どもは、自分が見たい瞬間 に合わせて動画を止めることで、加熱した水のどこから泡が出てくるのかを確かめることができた。更に、実験動画をスロー再生することで、泡がはじける瞬間に湯気のようなものが出てくる様子に気付くこともできた。実際には見逃してしまいそうな場面をじっくりと観察したり、ICTを活用したりしながら学習を進めていく姿がたくさん見られた。

年度に向けた研究の方向性を探る研究全体会

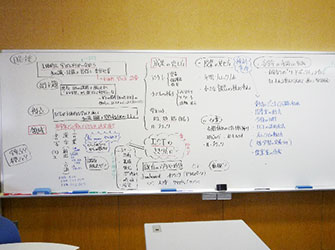

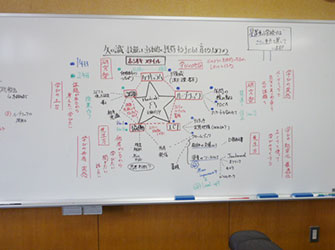

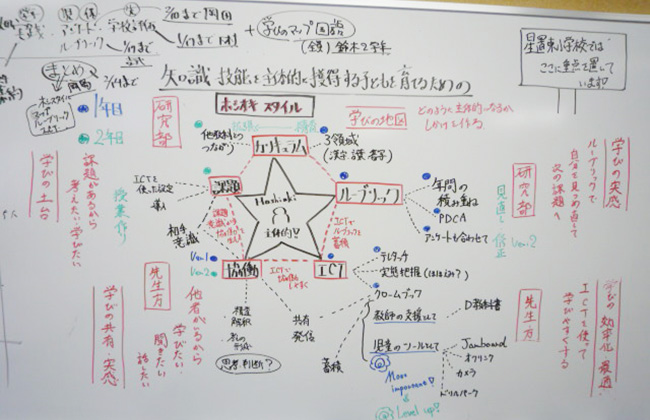

研究全体会では、パナソニック研究財団の特別研究指定校として2年間の学校研究を行 った成果と課題を報告した。

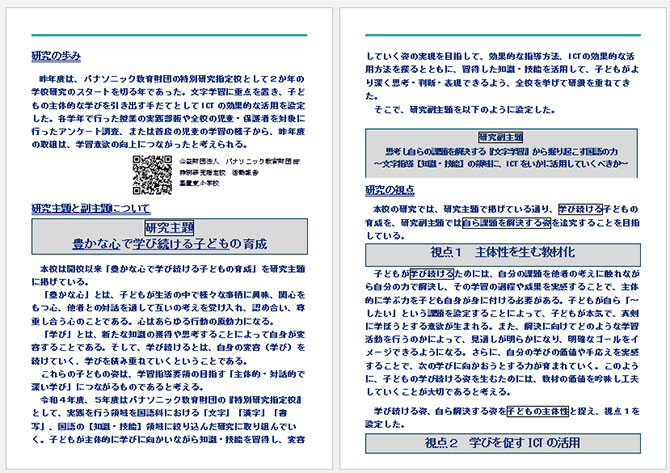

研究の目的

実践例

研究の成果

研究の課題

本研究において、子どもが学習に向かおうとする意欲や学びに向かう主体性を高めることができた。しかし課題として、文字や言葉に関するアンケートから、学年が上がるにつれ て意欲の持続が難しいこと、学習を日常に生かそうとする意識を高めることの難しさが挙げられる。今後は、子どもの意欲が持続するための手立てや方策、さらに子どもの日常生活 につながるような学習展開の工夫が求められる。