◎探究「東金EX(東金Explorer)」、研究授業1本、学校公開1回

〇3〜6年生 探究 総合的な学習の時間「東金EX(東金Explorer)」

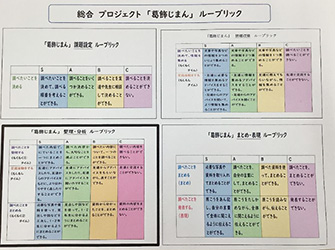

本校と同様に、第49回パナソニック教育財団特別研究指定校である瀬戸SOLAN小学校に刺激され、2024年4月より始まった本校の探究「東金EX(東金Explorer)」もついに1年間の集大成を2月26日に実施した学校公開「オープンデイ」で発表しました。3学期は1回2単位時間、計5回の探究「東金EX(東金Explorer)」を実施しました。

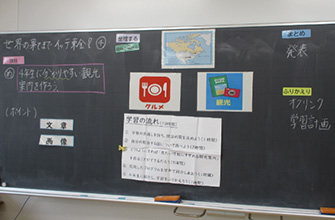

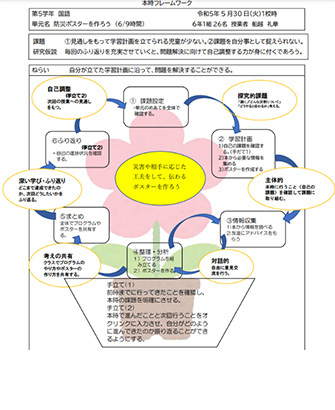

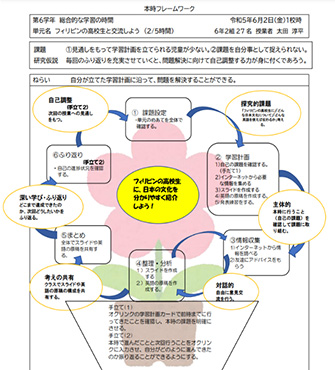

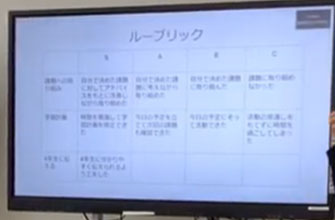

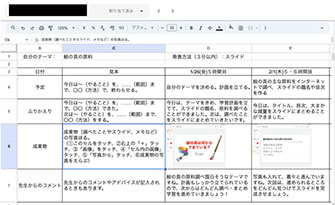

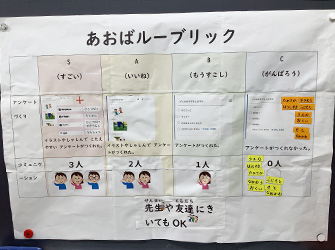

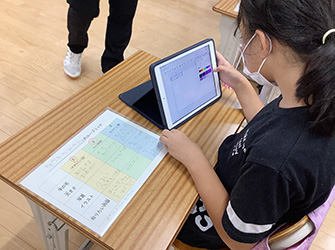

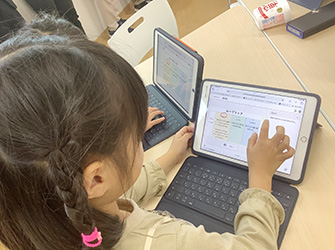

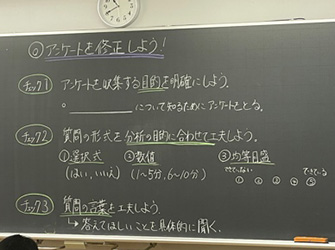

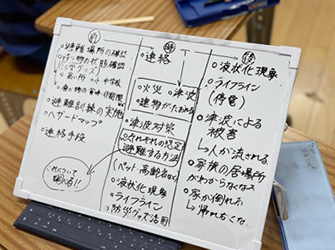

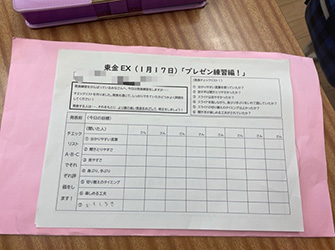

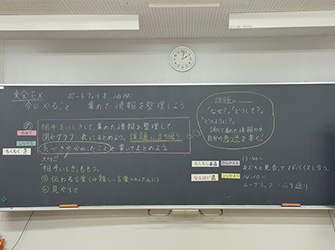

年明け1回目と2回目の探究「東金EX(東金Explorer)」では、発表に向けた準備をし始めました。例えば、3年生では図や表にしてわかりやすくすること、5年生では発表のチェックリスト(写真1)を教員が作成し互いに学年内や異学年で発表練習をすることを実施しました。全ての学年で共通していたことは、児童が探究をする上で行った「課題の設定」と発表に整合性がとれているか確認させることでした。「課題にもどってみよう!」「どうして?の答えになっているか」を確認し、探究の発表に備えました(写真2)。

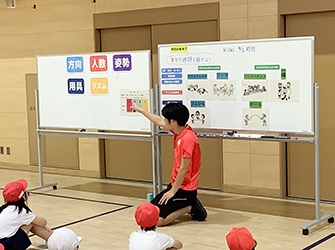

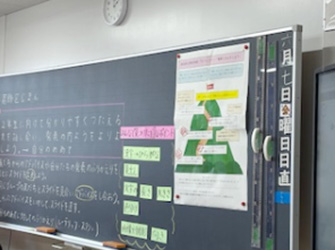

次に、3回目の探究「東金EX(東金Explorer)」では、学校公開「オープンデイ」で外部からいらっしゃる方や校内の児童に発表する最終準備をしました。例えば、4年生では発表原稿を原稿用紙に書き、下を向いて読みながら発表するのではなく、前を向いて発表できるように準備をしました(写真3)。3年生では互いの探究をグループ内で発表し、そのフィードバックや質問をし合うことを通して、発表の準備を行ったり、自分の言葉では説明できない言葉を使っていないか確認したりしました(写真4)。ここで、担任が出張でいなくても、板書さえ残しておけば引き継ぎができることがわかりました。公立小学校で探究を実施する上で、誰が入ってもできること、引き継ぎができることは重要な要素だと考えています。他の先生の板書から学ぶこともあります。

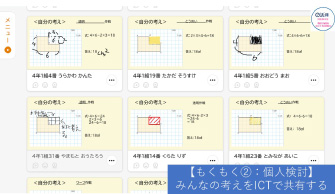

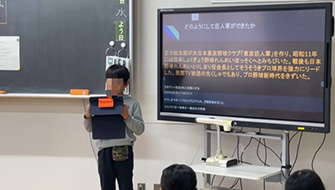

そして4回目の探究「東金EX(東金Explorer)」は、学校公開「オープンデイ」でした。「オープンデイ」には多くの方が参加してくださり、大学生や社会人の方に探究の成果を、3年生から6年生の児童が発表しました(写真5)。希望者は体育館で大人数の大人を相手に発表しました(写真6)。自分が発表していないときは、オーディエンスとして友達の発表を聞いて、気になったスライドの写真を撮ってオクリンクプラスのカードに貼り付け、一言フィードバックをしました(写真7)。互いにフィードバックすることで、今後の探究がより深いものになることを期待しています。また、本校に教育実習に来てくれた大学生と本校の職員で大学に在学している方に、「ホンモノの研究」の発表を依頼しました(写真8)。自分たちの探究は将来このような研究につながるのかと、児童はイメージを膨らませていました。結果として、オープンデイに参加してくださった方から、本校の「児童の探究のレベルの高さに驚いた」というご意見を多くいただくことができました。そして何より本校の教員自身も児童の探究の質の高さには驚かされました。参考文献を発表スライドの最後に入れ忘れてしまったことや、一部の児童はデータが消えてしまい探究途中までしか発表できていないなど課題はまだ残っていますが、1年間探究した児童の成長を感じることができました。

◎研究授業

〇3年 活用 国語「登場人物について考えたことを、つたえ合おう」『モチモチの木』

「自分の考えを学級全体で共有することに留まり、他者の考えとの比較・分類を通して、自分の考えとの違いに気付いたり、新しく生み出された考えを表現したりする学びの深化に至っていない傾向にある」という児童の実態から本単元は設定されました。そして、「言語活動を充実することで、主体的に学習に取り組み、考えを共有することで、自分の考えと比べ、一人一人の感じ方などの違いに気付けるようになるのではないか」という仮説をもとに授業を実践しました。

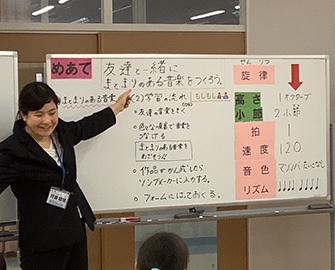

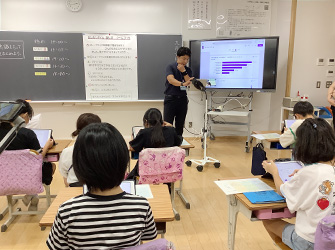

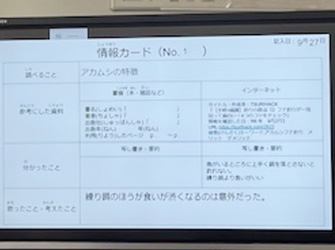

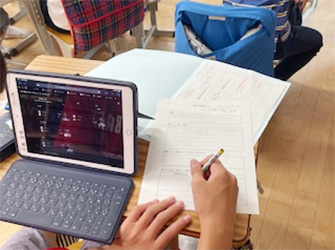

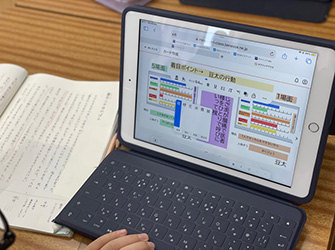

特に本時では、「課題設定の工夫」「ICTの利活用」「言語活動の充実」の3つの手立てを講じることで、この仮説の検証を試みました。「課題設定の工夫」としては、「豆太の変化」に対し、児童が課題をもつことやふり返りができるように、学習のログを蓄積したものを提示し、児童が今までの学習の蓄積から課題を設定することを試みました。「ICTの利活用」としては、人物メーターや論証チャート(写真9)で第一場面と第五場面を比較する思考を視覚化したり、Figjamを活用して児童に互いの意見を共有させたり(写真10)、しました。特にFigjamは「第50回全日本教育工学研究協議会全国大会 東京都港区大会」で参観した港区立白金小学校の実践や相模原市立中野中学校の実践を参考に今回挑戦しました。「言語活動の充実」としては、思考ツールで思考を整理して話すことやトリオで話すこと(写真11)、児童同士の直接的な対話とICTを共存させることを試みました。

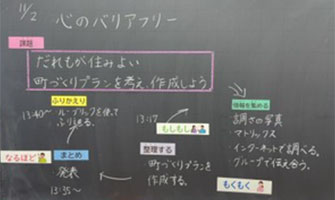

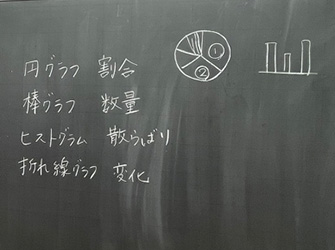

結果として、「人物メーターや論証チャートなどの思考ツールは、児童の読みと自分の考えをもつことを支援すること」「トリオで話すことは、互いの考えの違いに気付かせ、深い学びにつなげることに効果的であったこと」がわかりました。一方で、たくさんのICTを詰め込んだ授業であったため、トラブルが起きたり、直接的な対話が不十分であったりする課題も残りました。しかしながら、主幹教諭自身が新しいことやICTに挑戦する姿、その挑戦の中で主体的に国語の観点をしっかりおさえながら学ぶ児童の姿は、本校の教員に挑戦する大切さを教えてくれたと考えています。また、ICTと共存する板書(写真12)は、教員に探究と同様にICTを利活用した教育においても、学習の流れやおさえる箇所を板書する教員の技術は重要であると再認識させてくれました。

◎学校公開「オープンデイ」 2025年月2日26日(水)

〇趣旨と概要

本学校公開は「教員の魅力を伝えたい!」「今の教育現場を学生の頃に見たら何か変わるかも?!」「(あわよくば)教員のなり手を少しでも増やしたい!」という先生たちの考えから、開催することとなりました。また、できる限り教員には負担をかけないように学校公開をするということを意図して、管理職とEAを中心に企画と外部との折衝等をしました。

開催時間は10:00から16:00でした。具体的には、9:30受付開始、10:25から14:35までの授業公開(3〜6校時)、15:00から16:00に本校の教職員と協議会としました。特に授業公開では3校時「ICTを活用した授業」、4校時「先生も楽しむ授業」、5・6校時「探究 東金EX」としました。

〇参加人数と広報

本校ホームページや研究特設Webサイト、パナソニック教育財団、博報堂教育財団、PR Times、その他ネットニュースなどで広報を行いました。その結果、参加申し込みは約80名でした。その内訳は、学生が約40名、現職教員が約10名、大学教員が約10名、社会人・その他が約20名でした。その他、文部科学省や東京都教育庁、葛飾区教育委員会からご参加いただきました。当日急遽参加が叶わなかった方もいらっしゃいましたが、多くの方に参加していただきました。

〇授業公開:3校時「ICTを活用した授業」・4校時「先生も楽しむ授業」

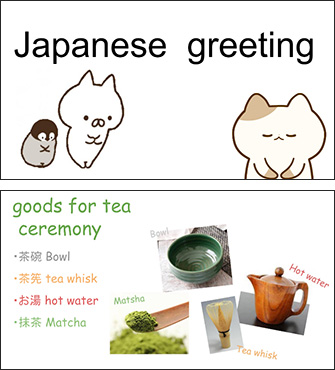

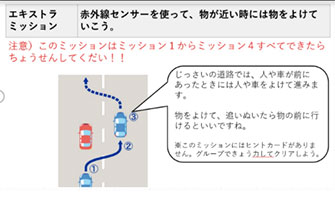

3校時「ICTを活用した授業」は、「オープンデイ」の参加フォームで集計した「学校公開で知りたいこと」「学校公開に参加した理由」から、ICTを活用した教育に参加者の関心があることから設定しました。全ての学年・学級でICTを活用した授業を行い、公開しました。例えば、3年生の国語の学習を楽しみながら振り返るために、クイズアプリ「Kahoot!」を活用した授業(写真13)や、特別支援学級で行われていたプログラミング教材「Scratch」を活用した授業(写真14)を公開しました。

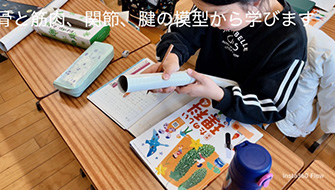

4校時「先生も楽しむ授業」では、先生が楽しんで授業をしている姿をぜひ参加者に見てもらいたいという意図から、単元設定や教科、方法を各教員の自由としました。全ての学級で授業を行い、公開しました。例えば、4年生の理科では骨と関節、筋肉のはたらきを人体模型や手作りした模型、インターネット、教員など、自由進度に様々な方法で立てた仮説の検証をそれぞれ行った授業(写真15)、6年生では社会問題に対する自分の考えを、根拠をもとにレポートにまとめる授業を公開しました(写真16)。5・6校時「探究」は上記に詳細を記載しました。

〇先生も楽しむ協議会

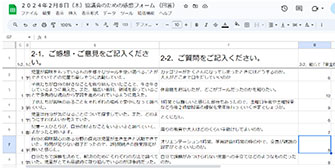

冒頭に本校副校長から本校の取り組みと特別活動について説明を行いました。その後、今回は研究発表会ではなく、学校のリアルを知ってもらう学校公開としたため、2つのテーマについて各グループで本校の教員と参加者で自由に話し合ってもらう形式を取りました。1つ目のテーマは「今日の授業について」でした。参加者の方からいただいたあたたかいフィードバックと鋭いご指摘、ICTの利活用に関するご質問に本校の教職員が各グループの中で回答をしました(写真17)。さらに細かい回答は後日メールとスプレッドシートで回答をしました。2つ目のテーマに移る前に、本校の指導教員である東京学芸大学・北澤武教授よりAIをはじめとする技術の進歩についてご講演いただきました。これによって、今後なぜICTの利活用は前提となるのか、考えさせられました。そして、2つ目のテーマは「教員について」です。給料や働き方、休みは取れるのか、どんなところが大変か、大学生のうちに何をしていけば良いのか、研究が負担にならないのか、など各テーブルでさまざまな対話が生まれました(写真18)。

〇成果と課題

オープンデイの成果と課題を明らかにするため、教員と参加者にGoogleフォームを用いたアンケートを実施しました。

教員のアンケートの結果から、教員の半数は今回のオープンデイに対して、「負担ではなく楽しかった」「普段話さない人と話す機会になった」など肯定的にとらえていることがわかりました。一方で半数の教員は「成績処理の期間だったため負担だった」「大学生ではない参加者も多くプレッシャーを感じた」と認識していることがわかりました。

参加者のアンケートからは、オープンデイの内容に満足したと回答した割合は100%で、また参加したいという回答も100%でした。また、ICTの利活用に関する項目(4項目)においても、4項目中3項目で100%が肯定的な回答であり、残りの1項目でも92.3%でした。また、教職に関する項目(4項目)においても、4項目注3項目で教員の魅力や、やりがい、教員の働き方への理解は90%以上が肯定的な回答でした。そして、教職への関心が高まったと回答した割合は約85%でした。さらに自由記述から、「ICTは自分もあまり使ったことがないので、オープンデイに参加する前は自分は、ICTを効果的に活用できるのか不安に感じていたが、先生方の話を聴いて不安が軽減しました。働き方改革も進んでいて、先生たちも楽しくに働いていることを知り、教師になりたいという思いが強くなりました」や「ICTの活用を含めて大きな不安を抱いていましたが、先生方の楽しそうに働いている様子をみて、4月が少し待ち遠しい気持ちになったとともに、これから頑張っていきたいと改めて思えました」という回答を参加した大学生からいただくことができました。

これを受けて本校の教員は改めて自分たちが実施した「オープンデイ」の価値を感じることができ、成績処理期間での実施による負担を感じていたアンケートの回答以上に、「オープンデイ」の開催に前向きになりました。次の開催はいつにすれば教員の負担感を低減して、大学生が参加しやすくなるか議論が継続されています。