応援企画でコラボレーション予定のプロバスケットボールチーム側との打ち合わせ及び実践研究に向けた導入に関する打ち合わせ。一年生段階の知識・技能でも取り組むことができる活動モデルの提案と洗い出し。チームと対象学年とのミートアップイベントの開催。生徒へのアンケート実施と夏休みに実施予定のチーム訪問企画の紹介と参加者の確定。

| 都道府県 学校 | 東京都 東京都立八王子桑志高等学校 |

|---|---|

| アドバイザー | 岸 磨貴子 明治大学 准教授 |

| 研究テーマ | 産業高校によるICTを用いた地域の集客促進プロジェクト ~生徒が主体となって考えるこれからの『産業イノベーション』による多角的なアプローチ~ |

| 目的 |

|

| 現状と課題 | 本校は令和4年度から一人一台端末の導入を開始することになったが、まだ学校として生徒に対し授業内で効果的にICT機器を利用する指導については、教員組織全体で模索・確立していく段階にある。無線LANネットワークは昨年導入済みであり、ハードウェア面では環境整備がなされていることから、今後は指導する教員間でどのような活用を行っていくかの方針・情報共有等のソフトウェア面での充実と一貫した指導体制が課題である。 |

| 学校情報化の現状 | 各教科等では情報手段や技術を活用した指導が行われているが、全校体制で取り組めている段階には至っていない。校務の情報化などは電子決裁や電子データを用いた会議などが導入され始めており、今後の更なる取り組みが重視される。 |

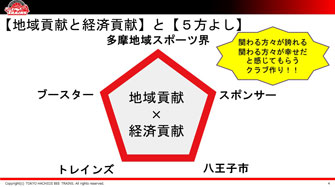

| 取り組み内容 | 地域社会への貢献や他分野との連携を重視する観点から、地元プロバスケットボールチームの集客に、チームの運営方法を変えず低予算でチケット販売の促進策の提案、併せて販促ツールの試作を行う。活動グループは分野を跨ぎ、最低4名以上のメンバーで構成。4分野の特色を生かし、端末でイメージを共有しながら主体的かつ協働的にプロジェクトを進める。 |

| 成果目標 |

|

| 助成金の使途 | プロジェクター、3Dプリンター、360カメラ、モーションキャプチャ、活版印刷機、硬質UVインク、3Dプリンター リフィル式ABS、モーショントラッキングデバイス、活版印刷機 受講料他 |

| 研究代表者 | 綿田 奈月 |

| 研究指定期間 | 2022年度~2023年度 |

| 学校HP | http://www.hachioji-soushi-h.metro.tokyo.jp/site/zen/ |

| 公開研究会の予定 | 年度末に校内で開催予定。2年間のプロジェクトであることから次学年への引継ぎを兼ねて発表を行う。 |

応援企画でコラボレーション予定のプロバスケットボールチーム側との打ち合わせ及び実践研究に向けた導入に関する打ち合わせ。一年生段階の知識・技能でも取り組むことができる活動モデルの提案と洗い出し。チームと対象学年とのミートアップイベントの開催。生徒へのアンケート実施と夏休みに実施予定のチーム訪問企画の紹介と参加者の確定。

アドバイザーからの助言: 実践として行う活動の設定をする一方で、同時進行で研究としての課題を確立していく。生徒に対して地域への親しみやすさを意識し、課題をどのように提示していくかが重要になってくる。また一年目のプロバスケットボールチーム集客促進プロジェクトの経験を、二年目の産業イノベーションに係る新科目へ反映し、実践研究として生徒の卒業後の繋がりを見据えた発展的な活動を作っていく。

助言への対応: ミートアップイベントでの導入についてはこちらから最初に具体的なものを与えるよりも、生徒が応援したいと思ってもらうために選手やチームに親しみを持ってもらうプレゼンテーションを構成した他、生徒が自発的に考えて生み出したアイデアを重視する観点から、プロジェクトの導入時に生徒同士で話し合い、その考えを発表する時間を確保した。

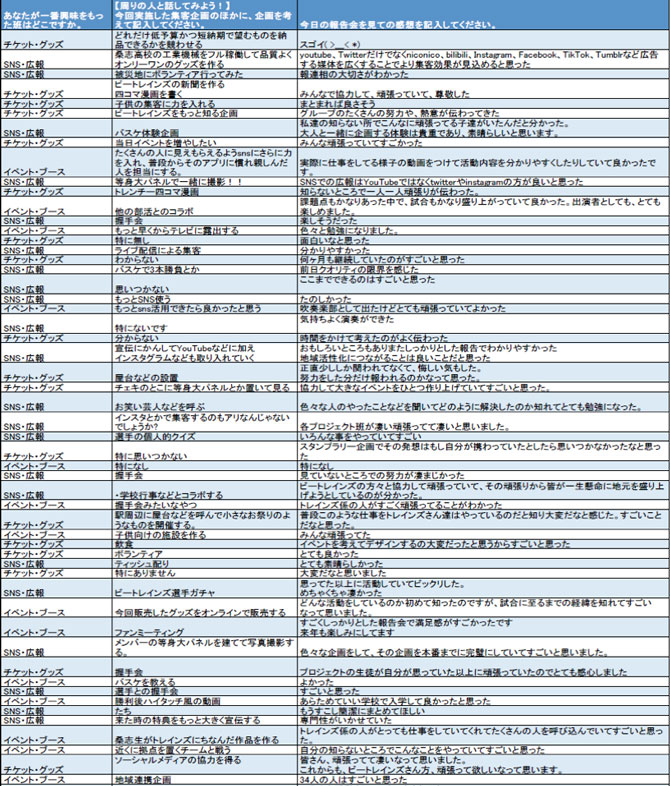

校内のみならず、バスケットボールチーム側とのミートアップイベントの詳細を調整していく過程で、対象生徒にチームの想いをどのような活動をどのような方法で紹介するかの企画・打ち合わせに時間を掛けた。イベント当日は実際にチーム広報担当者の仕事内容やチームに掛ける想いをプレゼン頂いたこと、実際に本校の生徒とバスケットボールのプレイを見せる機会があり、半数の百名を越える生徒が興味を持つアンケート結果となった。

生徒の興味・関心についてミートアップイベントの感想や、自身が生かせそうな特技、集客促進に向けてどのようなことができるかについて、Formsのアンケート機能にて回収することができた。チームとの具体的なコラボレーション企画についても生徒から様々な意見が上がり、練習風景や広報業務を訪れて見てみたいという要望に向けて夏休みに訪問予定。

本校四分野の良さを生かしたプロジェクトに応じた規模のグループ編成と、生徒による実現可能な集客促進活動の立案。校内各分野との連携した指導や、チーム担当者との会議(オンライン含む)の設定。参加者の取り組みについて校内での共有。

対象候補者に向けて夏休み中のバスケットボールチーム訪問と取り組みについてのアイデア出し。九月初旬時点でのグループ確定及び、情報機器や分野の独自性を用いた本校の特色を生かした集客促進活動の企画と実践。

スポーツ観戦経験のある生徒が予想以上に少なく、実際に選手のプレイを見て迫力を感じ、興味を持ったという声が多かった。生徒が地元との結びつきを意識する機会となった。

八王子桑志高校では、「産業高校におけるICTを用いた地域集客促進プロジェクト」を事例として、生徒が主体となって考え、新しい価値創造に向けて行動できるカリキュラム開発に取り組んでいる。2023年度に新設される「産業イノベーションプロジェクト」では、生徒一人ひとりが、自分らしく生きていけるように、学校教育において自分の特技や得意技を活かして、実践に参加できるようなカリキュラム開発を目指す。その具体的な実践が、地域のプロバスケットボールチームと連携したICTを用いた地域集客促進プロジェクトである。

八王子桑志高校には、デザイン分野、クラフト分野、システム情報分野、ビジネス情報分野の4つの分野がある。それぞれの分野の教員が1年次の生徒らと活動をはじめ、2年次から、新設する「産業イノベーションプロジェクト」内の授業で取り組む。このプロジェクトに取り組むまでに、生徒らが2年次の活動を見据えて、それぞれ特技や得意技を見つけ発展させ、自分ならどう関われるのか/関わりたいのかをイメージしていくことが1年次の実践の目標である。

本実践研究に関する4-7月の報告書では、最初のステップとして、プロバスケットボールチームと生徒の「出会い」のデザインについて報告されている。八王子桑志高校では、2022年7月7日に、生徒がプロバスケットボールチームと出会う最初の取り組みを行った。それまで教員らはプロバスケットボールチーム側と何度も対面およびICTを活用したやりとりを通して打ち合わせを行ってきた。双方ともに重視していたことは、生徒の「やってみたい」を引き出すことと、同時にそれができる環境を学校側で構築することである。そのために2つのアプローチが検討された。ひとつは、プロバスケットボールチーム側から生徒が参加しやすい活動を10ほど提案し、生徒が参加を通して自分のできること、やりたいことを見つけていくアプローチである。もうひとつは、プロバスケットボールチームを訪問し、生徒自らができそうなこと、やってみたいことを見つけることである。持続の観点から、生徒をプロバスケットチームとどのように出会わせるかを検討し、それが7月7日の実践へとつながっている。報告書から、生徒がプロバスケットボールチームに関心をもったことは示されているため、教師の生徒へのその後の働きかけにも着目していきたい。

今後の動きとして実践的課題となっているのは、アウトプットの質の問題である。プロバスケットボールチームと連携して地域集客促進の活動をするといっても、まだ技術や知識が十分にないと自信が持てない生徒も少なくない。彼らが今自分の持っている特技や得意技を活かしつつ、それを発展させて「できそう」と思える支援や環境が必要となる。そこで、1年次では比較的小さなグループで活動を始め、少しずつ他の生徒を巻き込み、2年次でカリキュラムとして位置付け、全体の取り組みにしていくという案が生まれた。

地域連携を実際にやりながら形にしていくアクションリサーチ型の実践研究である。今後、研究の問いを絞りながらデータ収集と分析、その結果をもとにしたアクションのサイクルを行うことになる。第2回目のアドバイザー会議では、研究の問いの設定について意見交換を行った。同席した教員6名からは以下のような問いの例が示された。

これらの問いは暫定的なものではあるが、実践を通して問いを絞り、その問いに答えていけるような形で実践研究をしていくことになる。今後の展開も楽しみである。

本校では、対象学年である1年生が主体となり、地元八王子の企業や地域活性化のために応援プロジェクトを企画・立案し、実践を試みる活動を研究課題としている。今年度はその一環として地元プロバスケットボールチーム「東京八王子ビートレインズ」の集客促進に取り組んでいる。4~7月の期間では本校生徒にまずはチームのことを知ってもらうため、チーム紹介の場としてスタッフや選手の方々と交流を図るミートアップイベントの設定や、生徒の意識調査アンケートを実施した。その上でプロジェクトの性質や指導体制等を鑑み、1年生全員の活動は困難であるとの判断から、今年度は有志生徒グループによる活動に留めることとした。このため有志の参加者が確保出来るよう、どうしたら生徒がプロジェクトに関心を持ちポジティブに捉えられるか、チーム関係者と夏休み期間中に協議を行ったところ、2学期においても早急にメンバー選出をするよりも、もう少しチームを知ってもらう必要があるのではないかとの意見が出された。これにより1年生全員に向けて9月中旬にチームの本拠地である八王子エスフォルタアリーナを訪問し、広報担当者から試合当日の会場内のスタッフ業務について、説明をうけるアリーナツアーの実施や、続く10月23日(日)においてはホームゲーム観戦を行った。またこの日のためにチームロゴをあしらったオリジナル「うちわ」を製作し、これを基にして生徒全員が装飾やメッセージを書くなどのアレンジを施した上で、持参して当日の応援に臨んだ。 複数回のアンケート調査を経て、ホームゲーム振り返り会後に有志メンバーを正式募集し、最終的に学年全体から30余名の参加者を集めることが出来た。これらの生徒をそれぞれ[①SNS・広報 ②チケット・グッズ ③ブース・イベント]の3グループに分け、各々にチームのスタッフ1名が付きアドバイザーを務める構成にて、応援プロジェクトの企画・立案を進めていくこととなった。11月には実際にこれらグループメンバーを決定し、週一回の活動報告会に加え、教室を開放して各グループの生徒同士が今後の企画や予定を話し合う場を平日放課後中心に設けた。またチーム側から本校生徒がより主導的に活動を具体化させる場として、生徒プロデュースによるホームゲームの実施の提案があり、2000人動員という目標も頂いた。これを達成するため12月初旬時点で各グループが具体的な活動計画を相互に発表した。今後、3月に予定されている同試合に向けて各グループでより詳細な計画を立て、目標動員数を念頭にプロジェクトメンバー全体で主体的かつ協働的に活動を行っていく。

アドバイザーからの助言:

本研究実践の有志募集に際して、生徒が自身の考えや提案を表現する際に、手がなかなか挙がらないことや、自己効力感が低く自分にそんなことができるのかと躊躇してしまうなどの現状が見られる。これら生徒のプロジェクトに向かう動機付けでは、地域と連携したPBL(問題解決型学習)のデザインが重要であり、生徒とチームを出会わせて、同じイメージをシェアすることにより、「自分ゴト」(自分たちに関わりのある事)にする経験が必要である。そしてアンケート実施などで生徒の変容を現状把握しながら、どういったことで社会貢献できるかを提示してはどうか。また生徒のやってみたいことや、やってきたことを聞きとり、これから自分が出来そうなことに手を挙げさせることで、気恥ずかしさや心的ハードルを取り除くことができるのではないか。

生徒がそれらやりたいこと、できることを見つけられたら、問いを持たせ自分の言葉で語れるようになると共に、少し先の自分のイメージを持てることに繋がってくる。このように生徒ができそうと思える働きかけは最初に教員側が見本を作り、アレンジを行うなどの簡単なタスクから始めてもよい。生徒がその経験を足掛かりとして自身の感情や思いを言葉にすることでプロジェクト自体への動機が生まれ、様々な案が出てくるであろうし、自然に後の発展的な活動に結びついてくる。

これを見据え教員側は実践のデザインモデル構築と、何をこのプログラムで育み、評価し、実践的・教育的にゴールとするのか考えていく必要がある。

助言への対応:

教員プロジェクトメンバー内でもかねてから、生徒の参加したいという意欲をどのように涵養していくかを議論してきたが、アドバイザーからの助言を受け、応援する対象であるトレインズにもっと触れ合う機会を持たせ、本プロジェクトを「自分ゴト」として認識させるとともに、実際に応援活動を簡易的に体験する機会としてオリジナルのうちわ製作をすることとした。うちわを選択した理由は、グッズとして面積が広く、ベースとなるデザインの上から生徒によるアレンジが可能であり、これを手に持ち生徒が応援する際に動きを付けることで、集団としての一体感を共有できる効果を考えてのことであった。このうちわ制作を通して、活動の中で生徒が ①我が町のチームであり、応援した対象であることを意識付けること、 ②応援している自分をイメージしながら能動的に理想のうちわを制作することで、プロジェクトに前向きに取り組む姿勢を喚起させること、の2点を意図したものであった。この時期から1年生の応援に対する取り組みが前向きになったように感じられたが事実、意識の変化はアンケート結果や生徒の様子からも見て取られた。

7月のミートアップイベント後のアンケートでは強い興味・関心を持つ生徒が多く見られた。そこで夏休み中にアリーナツアーを該当生徒対象に予定していたが、当時の感染症流行の背景もあり、予定を後ろ倒しにするなど、想定通り計画を進めることが困難となってしまった。それに伴い、次回活動まで時間が空いてしまい、この間に生徒のモチベーション低下があったように伺えた。そこで生徒たちがより応援活動を展開していくイメージをどうしたら持ってもらえるか等について教員プロジェクトチームで時間をかけて議論することとなった。有志生徒の人数確保をするためにも、定期アンケートによる生徒の意識調査を踏まえ計画を調整し、学年教員団の協力を得ながら1年生全員でのアリーナツアーや試合観戦を実施した結果、30名余りの有志生徒の立候補が叶い、教員一同安堵したものであった。同時に、ツアーを企画する際に生徒にどうすれば「自分ゴト」となるか、を意識付けるためにもトレインズ側との共通認識を持つ必要があった。そこでチーム側に対して、生徒へアプローチしていく過程において、本校としてどのような目的で、どのような生徒を育てて行きたいかを、しっかりと共有するための連携を念入りに行った。このような打ち合わせを行ったことで、チーム側の理解を得て課題や広報の業務を分かりやすくしたプレゼンテーションを提供頂き、良い結果へと繋げられることができた。この一連の活動において我々もプロチームを支えるマネジメントサイドの底力を感じ取ることが出来、また学校として地域との開かれた教育課程の編成を意識する貴重な機会となった。

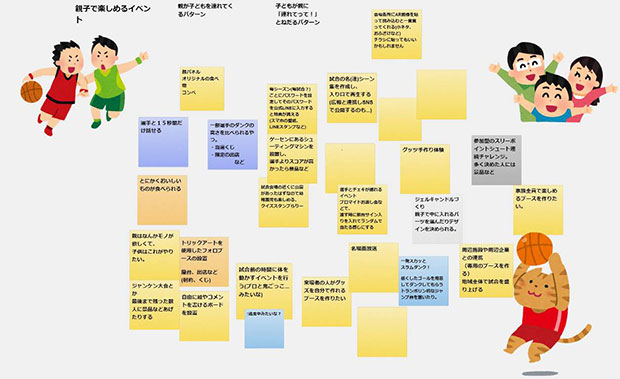

各月での継続的な活動とアンケート集計を行えたことが主な成果ではあるが、中でも応援うちわ制作では本校各分野の特色を発揮し、装飾などのアレンジをすることで、生徒がトレインズに親しみを抱くきっかけとし、試合当日に気持ちを高めて観戦に臨む雰囲気を作ることが出来た。また試合後に生徒からは、「初めて試合を観て迫力を感じた」「練習の時とは異なり、試合中の選手のプレイをみてプロとしての覚悟と誇りを感じた」「見るだけではなく、応援することでファンも楽しめるように工夫されていた」などの感想も聞かれた。立候補した有志生徒たちも非常に意識が高く、何度か行った会議では積極的な姿勢を持ち、時間を過ぎても活発な意見交換が続くようになった。ICT機器活用の観点からもTeamsアカウントを利用した関係者間連絡が定着した他に、マイクロソフトのWhite Boardを活用し、ブレインストーミングとしてグループ内で共有出来るボード(掲示板)に取り組みたい活動やイメージを付箋として貼るなど、一人1台端末体制の利点を大いに活かすことが出来た。加えて発表活動時のパワーポイント制作や、SNS・広報グループの動画や写真の撮影など、タブレット端末ならではの使用方法を生徒が工夫して活用する様子が多く見られた。

12月初めに立案した3グループ[①SNS・広報 ②チケット・グッズ ③ブース・イベント]それぞれの企画を生徒が本校4分野の強みを発揮して、実際にかたちにするまでのスケジュール管理と、トレインズスタッフ、校内各分野との実現に向けた指導体制の確立。研究実践課題に沿った生徒の意識調査や活動観察の評価方法の設定。有志生徒グループの取り組みについて校内での共有。

3月の試合プロデュースに向けて場所と指導者を確保しつつ、日常的な生徒の課題解決に向けた実践をトレインズ側も交え、注視・助言していく。情報機器や分野の独自性を用いた本校の特色を生かせるよう、ITの利活用を推進し、有志生徒のPCスキルや撮影等機器の利用体制を拡充していく。

本校では専門性の異なる4分野の生徒が協働し、一つのプロジェクトに取り組む機会がほとんどなかったために、当初はグループを組んだ際にどのような化学反応が起こるか推測しかねており、懸念するところでもあった。実際に活動を観察したところ我々が思っていたよりも活発であり、互いに忌憚なき意見を交わしながら、建設的な議論を展開していた場面は、正に分野間での垣根が取り払われているように感じられた。特に発表の場では他のグループが自分たちの活動をどう考えるのか問う場面が見られたことも、分野を跨ぎ、横の繋がりを意識し始めた変化として印象深い。上記にも述べた通りであるが、このように普段は見られないような、積極的な姿勢と行動力を伴った雰囲気が有志グループからは感じられ、本取り組みを展開できただけでも、本研究実践の成果の一端を見ることが出来たように思う。生徒においては自身の意見を言語化し、グループ内での協議によって、相手に伝える姿勢を育んだことやプレゼンテーション能力の習得に結びついたこと、集客において思考すべき企業人としての視点や姿勢を共通認識として持つことができた。

八王子桑志高校では、「産業高校におけるICTを用いた地域集客促進プロジェクト」を事例として、生徒が主体となって考え、新しい価値創造に向けて行動できるカリキュラム開発に取り組んでいる。4月から7月では、その具体的なアプローチを模索する段階であった。具体的には、地元プロバスケットボールチーム「東京八王子ビートレインズ」と連携し、如何に地域と連携していけるかについて関係者と意見交換を重ね、活動を具体化していくために教師が中心となって動いていた(詳細は、4-7月の報告書を参照)。

8月から12月の取り組みでは、本プロジェクトに関心のある生徒たちを募り、具体的な活動につなげていった。有志の参加者を確保する上で、生徒らが現地を訪問するなど「実際につながる」ことを中心に活動をはじめた。生徒らは「東京八王子ビートレインズ」と実際につながることで、彼らと何をやりたいのか、自分達はなにができそうなのか、少しずつイメージを持つようになっていることが報告された。

以上の東京都立八王子桑志高等学校の活動から見えてきた知見は少なくとも次の2点があるだろう。

第2回目の会議では、4-7月の報告で示したように教師からいくつかの研究の問いが示された(4-7月のアドバイザーコメントを参照)。その後の8-12月の活動では、その中でも生徒の当事者性に着目し、活動が行われた。今後も引き続き、具体的な問いを持ち、その問いに答えていく形で実践研究をしていくことを応援したい。問いを持たないまま実践を進めてしまうと、活動報告になってしまう。実践研究のためには常に研究の問いを意識し、その問いの視点からデータを集め、それに答えていく必要がある。

問いの観点でいうと、第3回目のアドバイザーとの会議では、このプロジェクトを通して、生徒にどのような力を育てたいのか、が議論された。そこで出てきたことが次の4点である。

今後は、これらの観点を再度検討しつつ、これらの観点からデータを収集、分析することで生徒の変化をとらえていくことになる。今後の活動も期待している。

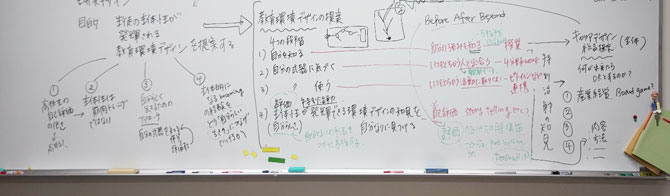

図1:第3回目の会議の全体像

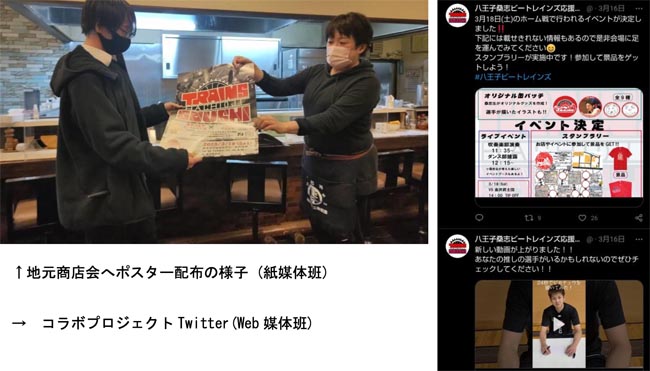

本校有志生徒からなるプロジェクトメンバーによる、地元八王子バスケットボールチーム「東京八王子ビートレインズ」3月18日のホームゲームに向けての継続的な集客促進活動の実施。[ 1. SNS・広報 / 2.チケット・グッズ / 3.ブース・イベント]の3グループに分かれ活動を行っているが、その中でもそれぞれ2班に分かれて作業を進めている(以下グループ毎に①/②で表記する)。主な活動内容は以下の通り。

グループ毎に打合せや制作・広報を順次活動すると共に、二学期に引き続き毎週火曜日を基本としてトレインズ関係者を招いて全体会を開き、情報交換や共有する機会を持った。またトレインズのスタッフの方々は各グループに1人ずつアドバイザーとして生徒と直接的な指導の他に、Microsoft Teamsを介して頻繁に情報交換をして頂いた。各グループ共に具体的な企画やそれに伴う作業が進んできている一方で、プロデュース試合直前では担当教員・生徒共々、納期や作業に追われる日々となった。試合当日(土曜日午後)は雨であったものの、前日(金曜日夕方)の試合における観客動員数370名を大きく超える、707名の集客を実現することが出来た。また本校関係者の姿も多く目にしたことで、生徒も本プロジェクトである程度の達成感を得ている様子であった。一方で目標の2000名にはまだまだ届いておらず、今回の反省を踏まえて、次回は効率的かつ効果的な集客を目指していくとの決意を共有した。

当日の様子(於八王子エスフォルタアリーナ)

アドバイザーからの助言:

来年度以降、本校でカリキュラム化することを念頭に置いていることから教育目標の設定、その具体的な方法とそのための評価を見据えて今後進めるようにする。本プロジェクトを通して生徒が何を到達できるのか/できたのかを明らかにするために評価についての設定をできるだけ早く行っていく。例としては、本学の授業で学んだ知識・スキルを活用、応用しているか、アプリを活用しチームでの情報共有を円滑に進めることができた、画像・イラストの作成ができるようになった、などが考えられる。そのために根拠となるデータ収集が必要となるが、まずは目標の設定とそれをどのデータで評価するかを検討する。またこれら目標、方法、評価に加えて、ICT教育環境のデザイン/教師の介入(支援)/リソース/外部連携の際の考慮点についても整理していく必要がある。

助言への対応:

本校では今年度の活動をモデルとし、引き続き本プロジェクトを継続すると共に発展させていくためにも、アドバイザーの言われる評価基準とそのための方法を具体化するべきと再認識をした。実際、教員メンバー間で本プロジェクトの教育目標をこれまでの活動から再検討してみたが、本研究テーマである「生徒が主体となって考えるこれからの『産業イノベーション』による多角的なアプローチ」が、やはり生徒へ身につけさせたい資質・能力と結びついているとの意見で一致した。これはトレインズスタッフの方々と関わる中で彼らが自身のアイデアを発展させ、またそれを実現するために試行錯誤をしながらアプリ活用や制作活動のノウハウを蓄積させていること、加えて地域店舗を含めた外部の方との新たな関わりを自ら探求している姿を、我々教員が目の当たりに出来ているということでもある。一方で実際にプロジェクトを進める中では課題点や改善点はまだ多くみられたため、3月18日のプロデュース試合後の反省会で洗い出しと具体化をできるように記録をこまめに行った。これまで同様Mirosoft Formsを使用することで、生徒の達成度及び改善に向けた考えを収集できたので、今後の実践研究の評価基準やその為のデータ収集方法などを検討するために活用をしていきたい。

上記の通りプロジェクトメンバーは3グループに分かれて作業を行っていたが、大枠は区切っているものの、それぞれ具体的な集客活動が他グループと重なってしまうことがしばしばあった。例えば広報グループではないが、チラシ制作をしたり、グッズ班ではないが販促グッズ制作をする場合などであるが、生徒間で他グループと連携や情報共有を頻繫に行うことが少なかったため、この事に気づかず重複した集客促進活動を進めていたことはプロジェクト全体で考えると効率を欠く結果となった。これを避けるには生徒のみならず担当する教員間でのコミュニケーションが重要になるが、試合直前では年度末の業務や時間的制約などから全体像を把握するのが困難な状況があったため、今後は活動時期や指導体制について改善が必要である。Teams上で全員が共有するスケジュールシートなどの活用を促していたが、作業も佳境に差し掛かり生徒も教員も余裕がないことが多かった。一方でトレインズスタッフの方々が日々行っておられる業務の大変さを痛感する貴重な機会となった。

本校、校長先生も手伝っての追い込み作業 (チケット・グッズグループ)

3月18日のホームゲームに向けた[ 1. SNS・広報 / 2.チケット・グッズ / 3.ブース・イベント]の3グループによる具体的な制作物・地域へのチラシ・ポスター配布など集客活動。地域店舗や本校生徒出身中学へのイベント呼びかけや、新聞・ラジオ・Web媒体による宣伝。前日の試合からほぼ倍の観客数動員(707名)と、その過程に至るまでの生徒同士の連携及び、地域との関わり合いの中で主体的な姿勢を培うことができた。

プロジェクトチーム全体会の様子

今年度の活動をモデルとし、引き続き本プロジェクトを継続すると共に発展的な活動のための評価基準とそのための方法の具体化。本研究テーマでもある「生徒が主体となって考えるこれからの『産業イノベーション』による多角的なアプローチ」に向けた生徒へ身につけさせたい資質・能力を涵養するためのキャリアデザインⅠ・Ⅱのカリキュラムマネジメントの確立。

今年度、集客プロジェクトを体験した2年生がメンターとなり、1年生と共に集客プロジェクトに関わる分野・学年の枠を超えた主体的な学習活動の充実。本校(デザイン・クラフト・システム情報・デザイン情報)の4分野の強みを生かした『産業イノベーション』を見据えた「新しい価値」を創造する姿勢の涵養。

今年度の反省を踏まえた、生徒のアイデアを実現するためのアプリ活用や制作活動のノウハウを生かした効率的な集客活動の洗い出し。加えて外部の方との新たな関わりを意識して生徒自らが地域社会と繋がりを深めていく過程 - 主体性を持って取り組んでいく変容を可視化できるかたちで記録。今年度実現出来なかった集客2000人を目標とした生徒の取り組みを支援するための指導体制の充実。

上記にも書いた通りであるが、実際に実践研究を行ってみて、生徒の様々な資質・能力を発展させる新たな活動を設けることが出来たと感じている。しかしながらやはり初年度ということもあり、初めての試みばかりで手探りの1年であったという印象である。

3月18日の試合を終えて、プロジェクトメンバー指導者(教員&ビートレインズスタッフ)による、各グループの取り組みについての成果や感想は以下の通りである。

スタンプラリーブース(ブース班)

生徒司会による部活動の公演(イベント班)

缶バッジは選手やロゴをデザイン(グッズ班)

手作業によるチケット作成(チケット班)

うちわ作成ブースは盛況であった(グッズ/ブース班)

ステッカー/チケットデザイン(グッズ班)

特に直前では、なかなか集まることが出来ない中で余裕をもって活動できたらよかったと感じる。トレインズ側と教員側で次年度以降に生かせる経験を持てたので、主な今年のスケジュールを来年度も踏襲していく方向で合意が取れた。

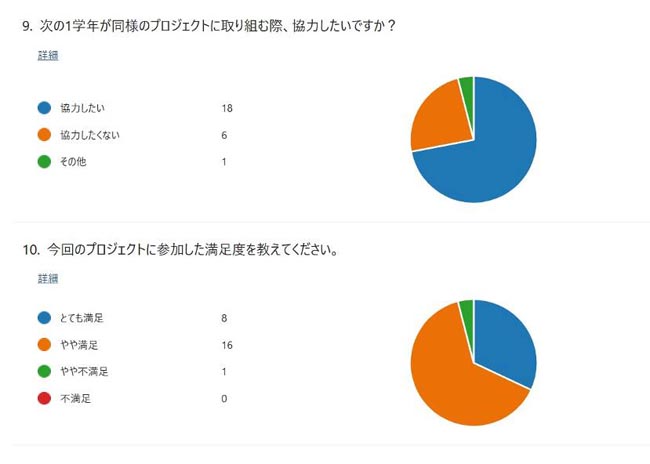

Formsアンケートにてプロジェクトメンバーの多くが、来年度も関わりたいとの回答をしてくれたことからも、今年度の経験を生かし、引き続き本校4分野の強みを生かした生徒による地域の集客促進活動を継続していきたい。

プロジェクトメンバー(学校関係者&トレインズ)全体で記念撮影

今回のプロジェクトではグループ内やトレインズ関係者との連絡は主にMicrosoftのteamsを使用し、生徒が持っている1人1台端末であるサーフェスにて制作物のイメージや動画をアップロードしたり、各グループのスケジュールを共有カレンダー(excelファイル)に書き込むなど多くの場面で活用することができた。生徒も最初は端末の操作方法に慣れていなかったものの、次第にファイルのアップロードや、URLリンクのシェアなどでイメージを共有したり、アプリケーションを使用して作業を行うなどICT端末ならではのメリットを生かしていた。

またプロジェクトチームでは、振り返りとして同じくMicrosoftのformsアンケート機能を使用し、生徒の自己評価や、作業進捗状況を把握することができた。最終アンケートでは今回参加した生徒の多くが次回もプロジェクトに関わりたいとの結果が得られた。

アンケートにも見られるが、普段は関わりの少ない各分野の生徒が、プロジェクトを通して協働的に活動に取り組むようになったと感じられる。生徒によっては最初、人と話すのが苦手であったにも関わらず、制作物を周りから褒められたり、改善策などを話し合う内に、作業にも人との関わりにも積極的になり、班の中心として活躍する生徒もいた。本研究実践における成果目標1. 「自分らしい生き方」を主体的に「判断・実行」できる力を育成し「未来の産業人」を育てる、という視点からも、今年度の活動は一定の成果を得られたと感じる。

来年度はこのような成長をより多くの生徒が持てる機会としていきたい。

八王子桑志高校では、「産業高校におけるICTを用いた地域集客促進プロジェクト」を事例として、生徒が主体となって考え、新しい価値創造に向けて行動できるカリキュラム開発に取り組んでいる。1月から3月の取り組みでは、本プロジェクト型教育の最終アウトプットとなる地元八王子バスケットボールチーム「東京八王子ビートレインズ」に向けた集客促進活動に取り組んだ。

2023年1−3月の活動報告書からは、本実践がどれほど充実したものかよくわかる。筆者も、この日のために取り組んでいた生徒の様子を見ていたため、試合当日の様子がどうだったのかとても気になっていた。東京都立八王子桑志高等学校の報告書では、完成したプロダクトや企画、そしてそれに至るプロセスが詳述されており、本プロジェクトの成果を明確に確認できた。

本実践研究には、学術的および実践的意義として少なくとも次の2点がある。

ひとつは、生徒の多様な才能や強みが引き出される教育環境デザインになっている点である。報告書にも示されていたように、普段は目立たない生徒がこのプロジェクトでその才能や強みを発揮し自信を持つことができていた。筆者による実際の授業視察でも、生徒らのアイデアや作品に対して、教師だけでなく、生徒同士やビートレインズのスタッフも評価し合う場面が多くあった。経験したことがない、いつもと違うやりかたでの活動だからこそ、生徒らは多様な意見や経験を出し合う(ギブする)必要があった。そしてその結果、生徒ひとり一人の多様性が発揮しやすく、またそれが認められる学習コミュニティになっていったと考えられる。

もうひとつは、生徒らはICTを目的達成のために柔軟に活用していた点である。本プロジェクトでは、生徒自らが、どのツールを使うのか、それをどう使うのかを決めながら活動を進めていた。教師らは適宜必要に応じてアドバイスや支援をするが、ツールの選択は生徒に委ねられている。生徒らはノート、タブレット、パソコン、スマフォなど多様なツールを使っていた。全体で話し合う際にはノートにラフスケッチをしながら進め、議事録はタブレットで、検索はスマフォで、写真の背景削除はスマフォで行いデザインや編集は自宅のパソコンを使うなどである。生徒一人ひとりが自分たちの活動しやすいように自らの学習環境をデザインしていた。

これらの2つの点はプロジェクト型学習のデザインを考える上で参考になるだろう。

一方で、アドバイザーの助言にも示したように、これらの「教育成果」をいかに可視化するかが課題となる。本プロジェクトでは、生徒一人ひとりの学びの様相やそのプロセスは多様である。そのため、特定の評価基準だけではその多様性をとらえることができない。

そこで、2年目は、本実践の成果をどのように評価し、他校に参照可能な形で発信していくかを検討していく必要があるだろう。ICTスキルや知識など量的に測れるものについては従来の定量的な方法を使い、生徒一人ひとりの多様な学びの様相やそのプロセスを捉えるためには、定性的(質的)な方法やアートの技を活用した方法などが考えられるだろう。

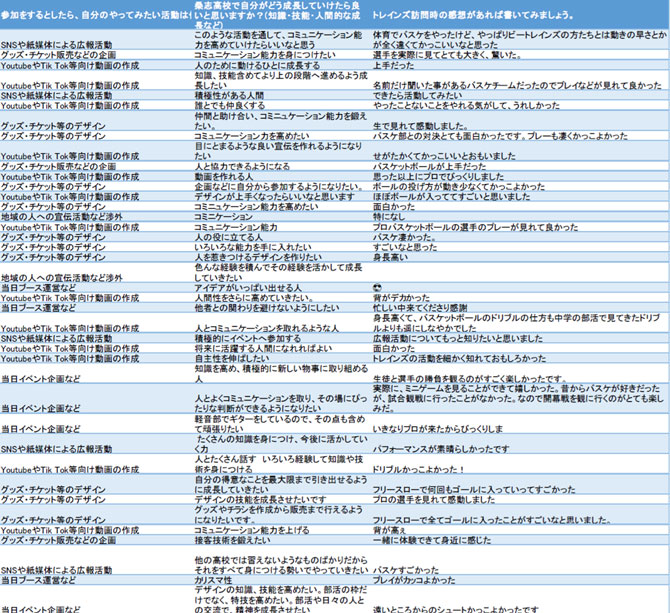

4月中旬に2022年度のプロジェクトメンバー生徒による、活動報告及びアンケートの集計を行った。そこで、活動への総括と反省点を洗い出し、今年度の活動への話し合いを行った。また、プロバスケットボールチームと集客プロジェクトに向けたスケージュールを確認し、生徒への導入指導に向けた話し合いを行った。アドバイザーである明治大学 准教授 岸先生と本実践研究への目的と教育環境デザインの構築に向けた検討を行った。

これらのことを踏まえ、7月10日(月)に、本校1年生を対象にプロバスケットボールチーム(東京八王子ビートレインズ)とのミートアップイベントを実施した。

ミートアップイベントでの様子(於本校体育館)

アドバイザーからの助言:

昨年度の取組は実践としてとても良い例であった。しかし、2年目に入り、研究の目的を決めていくことが必要である。そうしないと、ただ活動を行うだけになってしまう。目的を決めて、実践するに当たり、生徒の変容を観察していくことが大切である。そのためには、生徒の内面や周囲の環境などを踏まえ、教員間で課題を共有し、育ってほしい姿(ゴール)を検討することが必要である。そのゴールに向けて、各活動のねらいを決め、自己評価や行動の観察を通して、生徒の変容を捉えていってはどうか。これまでの活動は充実した活動であり、その中で、生徒の変容が一番見られる観点について、教育活動の実践の中から立案していく、教育環境デザインが良いのではないか。

助言への対応:

これまでも実践を多く行ってきたが、研究としての目的については、プロジェクトメンバー間で十分な検討ができていなかった。また、目標設定や評価内容・方法についても理解が足りていないところであった。そこで、今までの実践を振り返りつつ、育ってほしい姿を検討することとした。

昨年度のプロジェクトメンバーの学年主任から、「さまざまな壁にぶつかりながらも、生徒が壁を乗り越えていった姿が印象的であった。また、生徒が積極的に地域の人に話しかけ、集客への呼び込みをしている姿に、生徒の成長を感じた。」と話していた。

昨年度のプロジェクトの活動を通して、生徒の主体性が高まったことを教員は感じており、そこが、生徒の変容だととらえている。そこで、生徒自身が主体性が高まったと感じることができるようにするための活動をデザインすることが、目指すべきものであると感じている。

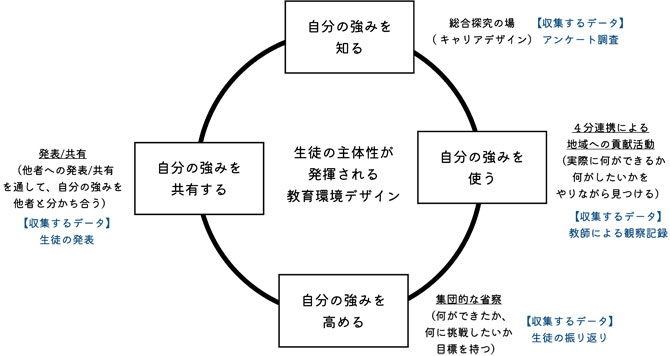

研究の問い:

地域社会への貢献活動を通して、生徒の主体性が発揮されるために、どのような教育環境をデザインしていくか。

この問いを達成するための手だて

1)自分の強みを知る_いつもと違う人や活動と出会う。

(キャリアデザインなどの授業での総合探究の場や、「産業経営」の時間、日々の授業)

2)自分の強みを使う_いつもと違う人といつもと違う活動に取り組む

(地域への貢献活動・東京八王子ビートレインズとの連携や、4分野同士の関わり合い、「産業イノベーション」での取組)

3)自分の強みを高める_貢献活動での集団的な省察をし、自身の強みを伸ばしていく。

(活動や授業の中で何ができたか、何に挑戦したいか目標を持つ)

4)自分の強みを共有する_主体性を発揮できた知見を自分なりに見つけ、他者への発表/共有を通して、自分の強みを他者と分かち合う

(活動報告会の場や生徒同士での関わり合いの場)

この研究における4つの要素を踏まえ1)及び2)については、対象を1年生全員として行う。7月10日(月)に1年生を対象として、東京八王子ビートレインズとのミートアップイベントにおいて、高校で成長していきたいことを質問項目として取り上げ、アンケート集計を行った。

明治大学 准教授 岸先生によるアイデアボード

7月10日、昨年度に引き続き2度目のミートアップイベントを実施したが、選手登場に際してどのような演出を行うかについて、担当教員間で綿密な打ち合わせと機材のセッティングに時間を要した。本イベントは本プロジェクトをほとんど何も知らない生徒をどのようにプロジェクトに引き込むかの大きなきっかけとなる場であり、選手をかっこいいと思って貰えることで、バスケットボールやチームにも興味をもってもらえることに繋がると感じた。担当教員として台本による段取りから演出までを総プロデュースしなければならない場であり、失敗もできないため非常に力を入れるところである。レーザーライトやスモークマシン、映像機器など担当教員の私財を集結した結果、ドラマチックな入場から生徒との試合を魅せる場と出来たのではないかと思う。ただ本校バスケットボール部についてもリハーサルで入場練習をしっかりしていたこと、また対象学年である一年生部員が多かったことから、(ビートレインズの)選手入場にも増して歓声が沸き起こり、選手が自身がアウェイな雰囲気を感じてしまったようであった。しかしプレー中では選手がそのパフォーマンスを見せつけ、授業後アンケートでは生徒から驚きや、その迫力について多くの声が寄せられた。このように今年度についても生徒が興味をもつ機会となり、一同安堵することが出来た。

ミートアップイベントリハーサル

本番では生徒の登場も大いに盛況であった

本校と東京八王子ビートレインズで昨年度の活動を振り返り、今年度の活動内容等について確認を行うことが出来た。振り返りの中で上がった意見としては以下の通りである。

今年度4月13日に昨年度のプロジェクトメンバーが2学年生徒に対して活動報告会を行った。そこで、「初めて知った」「すごいと感じた」「驚いた」等のポジティブな感想が非常に多く見られた。

7月10日の新1学年全員対象のミートアップイベントでは、昨年度のプロジェクトメンバーからの活動報告、バスケットボール選手vs本校バスケットボール部のパフォーマンスなどを見て、昨年度以上に参加希望のアンケート結果が得られた。

(参加希望生徒:昨年度 7% → 今年度 11% ※母数が違うため%で計算)

実際に活動した先輩の話を聞くことで、活動に対するイメージの高まりにつながったと感じた。

4月13日の報告会アンケート回答(2学年対象)

ミートアップイベントでの東京八王子ビートレインズによるスライド抜粋

昨年度の実践を踏まえたプロジェクトグループの再編成や、各分野との連携した指導体制(教員側)の確立が課題である。また、生徒による新たな実現可能な集客促進活動の立案、東京八王子ビートレインズの動向について、校内での理解啓発が課題である。

加えて研究としての問いを達成するために、各段階においてどのようなデータを集計し、生徒の主体性を伸ばす環境を整備していくか、教員間での意見交換や情報共有の場をなるべく多く設けていく必要がある。

9月初旬時点までのチーム担当者(東京八王子ビートレインズ)と活動予定の確認を行う。また、情報機器を活用した、各分野の特色を生かした集客促進活動へのプロジェクトチームの募集や活動スケジュール(活動内容、目的)などを決定。これに伴い研究目的を達成するための評価内容・方法についての設定を行う。

ミートアップイベント後の生徒対象アンケートにて、成長していきたいこととして、コミュニケーション能力を養っていきたいとの声が多くあがった。

今回の研究において、生徒の主体性の発揮したい部分として、コミュニケーション能力(人との関わり)に焦点が当てられたが、生徒一人一人が自分の強みを知り、強みを生かし、自分らしさをみつけ発揮するスタートになると感じた。

7月10日ミートアップイベントでのアンケート回答(1学年対象)

東京都立八王子桑志高等学校の研究プロジェクトは2年目となり、1年目の実践をもとに仮説をたて、それを検証していくフェーズに入った。生徒の主体性を高める、地域連携を行う、など、高校の総合的な探究において、参考になる側面が多くある。参考にしやすいように、どのようにこの研究の魅力や価値を伝えていけるかについて、2年目では検討していくことになる。

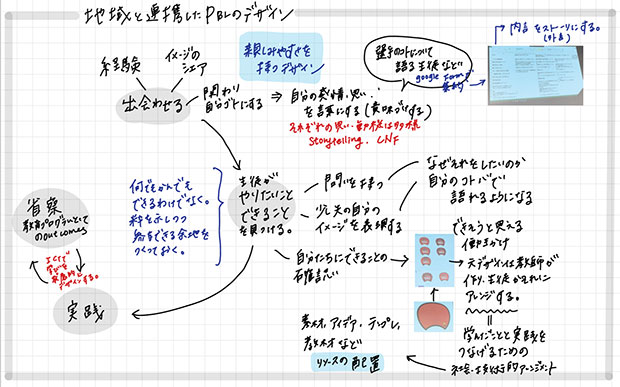

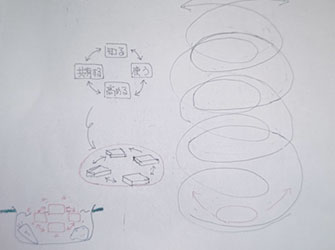

本研究プロジェクトでは、「生徒の主体性が発揮される教育環境をデザインすること」を目的とし、その具体的なアプローチとして地域への社会貢献に取り組むプロジェクト型学習を行っている。第4回目の会議にて、教師らと第1年目の実践を集合的に省察し、議論の中から、生徒の主体性が発揮できる教育環境として、報告書に示すように図1のようなモデルが仮説としてたちあがった。

図1:東京都立八王子桑志高等学校の生徒の主体性が発揮できる教育環境デザインモデル

このモデルは、第1年目の実践研究における生徒の変化に基づいて構築されたものである。本研究プロジェクト開始において、教師らは、高校生の自己評価の低さに問題意識を持っていた。生徒たちは、自己評価の低さから、主体的に自ら提案したり、活動をはじめたりなかなかできない現状であった。主体性とは、筋肉をつけるトレーニングのように鍛えれば高まるわけでない。そうではなく、主体性が発揮できる「場」が必要であると考えた。

図1は、それを4つの要素にわけて示している。最初は、生徒が「自分の強みを知る」である。同じ分野の生徒だけでは、なかなか自分の強みに気づくことができないが、総合探究の場(キャリアデザインという名の授業)や産業経営などの授業で、他の分野の生徒らと交流することで、自分たちの強みに気づくことができると考えた。

次に、「自分の強みを使う」である。これが、本研究プロジェクトで生徒らが取り組む「東京八王子ビートレインズ」の集客促進の活動である。ここには、生徒が地域への社会貢献に取り組むプロセスにおいて、自分の強みや関心に気づける活動が多く含まれている。具体的には、ロゴをつくる、商品をデザインする、情報機器を活用した全体のマネジメントを行う、など、東京都立八王子桑志高等学校の4つのコース(デザイン分野、クラフト分野、システム情報分野、ビジネス情報分野)の生徒たちが、なんからの形でそれらのスキルを活かせるような活動がデザインされている。4分野の生徒らが関わり合う「産業イノベーション」の授業もここに位置づけられる。

そして「自分の強みを高める」である。ここでは、「東京八王子ビートレインズ」の集客促進の活動の経験を振り返り、何ができて、何ができなかったのか、何に挑戦したいのかをイメージし、自分の強みを強化する。このプロセスは、活動の最後に行うというよりは、活動中に何度も繰り返し行われている。

最後に、「自分の強みを共有する」である。ここでは、生徒は、次年度にこの活動に参加するであろう1年生にむけて自分の経験を発表する。そして、彼らが活動に参加していけるように、先輩として立ち振る舞いながら自分の強みをさらに高めていく。共有のプロセスを通して、自分の強みに自信を持ち、新たな挑戦へのつなげていくことが期待される。

このモデルはまだ完成しておらず、第2年目の実践を通して検証しながら、モデルをより精緻化していく。そのために、2年目では、図1に示すデータを収集しながら、モデルの検証と生徒の変化を捉えていくことになった。さらに、それぞれの要素において教師が、具体的にどのように教育環境をデザインしていったかについても明らかにしていく。

2年目も東京都立八王子桑志高等学校での実践研究がどのように展開されるか非常に楽しみである。

写真:モデル図生成の様子

本校では昨年から1年生を対象として生徒が主体性を持って、地元八王子の企業や地域活性化のために応援プロジェクトを企画・立案し、地元プロバスケットボールチーム「東京八王子ビートレインズ」の集客促進に取り組んでいる。研究実践も2年目に入り、本プロジェクトの流れを形作った1年目の経験を踏まえて、本年度1学期にやっとではあるが研究の問いを導くことが出来た。これまでの実践を振り返ると、教員側の視点としては生徒の主体性がいつの間にか発揮されるようになり、1年目の応援プロジェクトの最後まで見届けはしたものの、これら取り組みに対する姿勢を促したものは何であったのか、きっかけを知りたいとの想いから、研究の問いとして取り上げることとなった。2学期を向けて8月にはビートレインズ側との集客応援プロジェクトの打ち合わせと今後の計画の確認を行い、9月には2023年メンバー募集前の試合に向けた応援グッズ制作及び試合観戦(&アンケート回収)。後日活動の振り返りと、メンバーの募集を行ったところ、今年度は20名の生徒が有志として参加してくれることとなった。昨年度の有志生徒人数と比較すると、10名程度少ないものの、プロジェクトの規模、また参加者の稼働率を考慮すると依然として十分な人数は確保できたと考えられる。また生徒らのグループ分けについて昨年度は3つとしていたが、実態的には重複する活動も多かったため、[①SNS・メディア ②イベント・広報 ]の2グループに分け、活動の効率化を図ることにした。今年度についてもビートレインズ側から本校生徒がプロデュースに関わる試合を提示頂き、当日動員数2,000人を目標に、それぞれのグループで集客に関わる活動を主体的かつ、協働的に関わり合いながら毎週アイデアを話し合っている。12月後半には具体的な活動内容を決定し、来年度の実践へと繋げていく。

応援うちわを手に応援する本校生徒

トレインズ試合観戦の様子

アドバイザーからの助言:

研究の問いを決めたものの、評価の手だてについてより検討を進めて生徒の変容を捉えていかなければ、ただ活動をしただけに終わってしまう。評価の仕方については研究の問いによってどのような評価材料を収集し、どのように評価を行うか教員側でよく検討して欲しい。実践の中から抽出して普遍的な要因を『研究の問い』として報告を行うためにも、実践と研究は切り分けて考える必要がある。

本校の研究の問い:

『地域社会への貢献活動を通して、生徒の主体性が発揮されるために、どのような教育環境をデザインしていくか』に基づくと、一般的に学校で行う成績評価と同じような形式では、本研究の問いには応えられないのではないだろうか。例えば「生徒の主体性が発揮されるようになった」過程を評価材料とするのであれば、誰かが一義的に何を見て評価するかを判断すべきではない。何故なら個々の経験したことは違うからである。教員が彼らの活動を定点観測し数値化することは難しいと思うし、その方法では教員が立ち会ったものしか捉えることが出来ない。これらのことを踏まえ、誰がどのように評価するかを検討して欲しいが、受け手が自身で自己評価を行うこともあるべき。教員が学校で普段行っている成績評価などと違うものと認識するためにも、あえて『評価』という言葉は使わない方が良いかもしれない。生徒の変容を可視化できるかについて具体的なアウトプット手段を教員側で検討して欲しい。

助言への対応:

岸准教授からのアドバイスを頂き、我々教員側で評価についての考え方は従来の①ではなく②であるべきとの見解になった。

①(アドバイス前)…活動の中で評価対象の定点観測・アウトプットがある程度統一された評価材料を収集・実施者(教員など)が実践内容を包括して評価を行う。

②(アドバイス後)…目的に応じて研究方法や、評価方法を考える。活動の中で評価対象のアウトプットをあらゆるかたちで収集することが出来る。定点観測を行ったり、評価材料の定量化を必ずしもする必要はなく、研究の問いに答える(正対する)アウトプットでさえあれば良い。評価は実施者(教員側)が行う必要はなく、教育環境に関わる全ての人が評価対象であり、評価者となり得る。研究の生徒のBefore と Afterの変化を捉える研究では、定量的データを使うことがあるが、生徒の主体性が発揮される要因や変化のプロセスを捉える上では定性的調査が適しており、そのためにどのような方法があるかを検討する必要がある

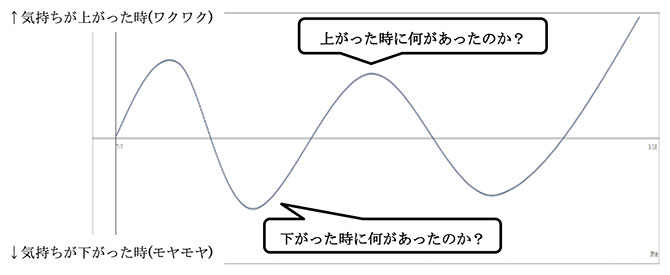

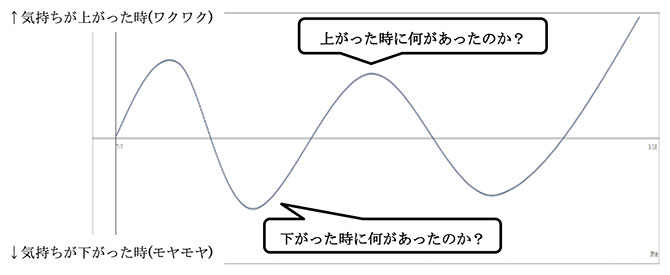

②の考え方においては、生徒がアウトプットを行うこと自体が研究における問い、つまり主体性が発揮される教育環境(生徒の経験)の評価(可視化)になる。①のように評価基準に乗っ取ってスコア化すること自体が、型にはめて考えることに繋がるし、そもそもの基準自体が評価対象の主体性を促す環境づくりから乖離した内容になったり、評価する側も人によってスコアの付け方(五段階など)で相違が生じたり、過大/過少評価する要因もある。また生徒の変容は一定ではないので、長い間停滞していた気持ちが、何かのきっかけで活動最後の1週間で大きく変わり主体性が短期間で育まれることもあり得る。これらを踏まえると定点観測という方法は重要ではない。加えて生徒の主体性が養われる場面では、教員は生徒から離れる必要があるが、そうなると教員の観測が出来なくなってくる。これらを解消するためには、やはり教育活動の受け手が自身で自己評価を行う方法が最も適していると考えられた。評価物の具体的なアイデアとしては岸准教授から生徒の変容に対する評価(可視化)に向け、感情線を用いたワークシートを提示頂いた。その後も教員間で検討を重ねたが、本研究の評価は同ワークシートの形式を参考に以下のようにすることとした。

〇評価は評価者が自身の感情線をワークシートにて下記示し作成を行う。

〇評価者であり評価の対象は以下の通り

上記1~4を集約して冊子にすることでそこに全ての人のあらゆるフィードバックが書かれている評価物が完成し、ここには三者三様、受け手と送り手が相互にどのような作用があったのかを並べて見ることでき、それ自体が評価(可視化)されたものとなる。また読み手によってはそれをどう評価するかは変わってくるであろうが、本研究の『生徒の主体性が発揮されるための教育環境デザイン』はそこにあらわれていることになる。

ワークシート、感情線のイメージ

本期間で印象的であったのは、研究という視点での問いに対する評価物の収集や、評価者、そして評価の仕方について、高校教員として固定観念にとらわれていたと感じたこと、改めて考えなおすきっかけとなったことである。

岸准教授からのアドバイスを経て、教員側で気付くことができたことは以下の通り。

これら生徒の変容は、昨年1年生有志として参加した生徒(現2年生)を見ることでも明らかに感じられた。実際に11月14日(火)に行った第3回ミーティングでは、2年生が1年生に昨年度の経験を基にアドバイスを行う場としたが、2年生の話す内容は正に社会に出た人間のものと言っても良い程、苦労を経て裏打ちされた自身の言葉として、計画性やグループ連携の大切さを説いている様子が見て取れた。また急な呼びかけにも関わらず、プロジェクトに参加していた子の多くが1年生のために集まり、関係者一同その姿勢や発言に彼らの著しい成長を感じずにはいられなかった。本研究における集客プロジェクトが正にこの成長の一助となっていたのであろうと、教員間で喜ばしく話題に取り上げることとなった。

応援プロジェクトメンバーとトレインズ担当者打ち合わせの様子(2年生同席)

成果については大きく分けて2つある。①実践としての成果②研究として成果である。②については先述した通りだが、①実践の成果は主に以下の通りである。

10月1日(日)-[ビートレインズ桑高祭参加]

本校(八王子桑志高校)文化祭の会場中庭にて、ビートレインズが来校され生徒や来場者向けにシューティングイベントを行う。生徒を中心に多くの人が参加され盛況であった。

10月4日(水)-[うちわ作成(CDⅠ・Ⅱ)]

文化祭片付け後に1・2年生合同で、応援グッズであるうちわの作成(ベースに装飾など)を行う。両学年A-F組で生徒を半分に分けて、1・2年生がそれぞれ交換し合うことで、先輩・後輩が混ざり合って交流を取りながら作業を進める場とした。尚、昨年行った時よりも、短い時間で様々な凝った作品が出来上がり教員側も驚いていた。

10月22日(日)-[ビートレインズ試合観戦]

1・2年全体でビートレインズのホームゲーム(於 日本工学院八王子)を観戦。

前回作成したうちわを手にして両学年ともに応援に臨んだ。試合はトレインズが勝利し、生徒も見ごたえのある試合であったと思われる。また本校生徒が観戦したことも手伝い、当日の同会場での観客動員数が過去一番(1500人越え)となった。

10月25日(水)-[1年生有志メンバー募集]

1学年全体集会後に5~10分程度時間を貰い、先日のホームゲーム観戦の振り返り動画を見た後に、プロジェクトメンバー募集の呼びかけ。計20名の有志が集まり、その場にてトレインズ常田さんからメンバーへの活動に向けた考え方や目標を伝える。

10月27日(金)-[第1回ミーティング]

Teamsのグループ参加方法やメンバー間の自己紹介。サーフェス(一人一台端末)を用いてWhite boardを共有しながら自分たちのやりたいことを書き込む(投稿する)。様々なアイデアが出て皆で互いの提案した活動について質問などをし合っていた。

11月7日(火)-[ビートレインズとの打ち合わせ]

今後の集客応援Pについての活動方針など打ち合わせ。前回生徒がアイデア出しをした活動について、トレインズ側から実施可能かどうかのチェックとグループの分け方など。昨年度の反省からチケット・グッズはグループとして独立させるのではなく、イベント・広報として集客活動全般をまとめたグループとした。もう一つはSNS・メディアとしてデジタルでのアプローチ全般と設定。

11月9日(木)-[第2回ミーティング]活動内容立案・グループ編成

11月14日(火)‐[第3回ミーティング]グループ毎の活動計画具体化

11月21日(火)‐[第4回ミーティング]グループ毎の活動計画具体化

12月11日(木)‐[第5回ミーティング]進捗報告など

12月14日(木)‐[第6回ミーティング]進捗報告など

各回共に生徒を集め、前回のアイデアを基にグループ分けを実施。分れた後はグループ毎にアイデアの具体化や、集客目線での話し合いを促した。

12月19日(火)-[第7回ミーティング]

2023年最後の全体会、来年に向けて進捗報告会(プレゼン)を行った。

やはり回を追うごとに生徒の積極的な姿勢が発揮され、特にトレインズ関係者との話し合いではより活発な議論となる。このような地域企業との関わりに前向きに取り組める場は、彼らの主体性を引き出す理想的な環境になっていると感じられる。

試合観戦に向けて作成した応援うちわの一例(1&2年生制作)

うちわ制作に臨む生徒たち(1&2年生同時に制作)

制作グッズを検討するプロジェクトメンバー

ICT機器を用いて資料づくりを行っている

2023年最後の活動日に企画のプレゼンを行う生徒

トレインズ側と生徒で活発な議論を交わす

集客促進活動の具体案に応じた、各分野との連携した指導体制(教員側)の確立。また来年度の集客応援に向けた着実な計画立てと進行、東京八王子ビートレインズ側と連携しながら生徒が率先して動ける体制づくり。(主体性を伸ばす環境の整備)研究としての問いを達成するための評価物の収集と可視化。

12月中の集客促進活動の決定。チーム担当者(東京八王子ビートレインズ)との進行予定と会議スケジュールの決定。2年生との連携を活かしたプロジェクトづくりについても検討予定。

先述した通りであるが、2年生(昨年度有志)の成長には驚くばかりであった。また主体性というものは、教員が気付かぬ場でいつの間にか養われているもので、どのようなことがきっかけであったかも一人ひとり違うはずである。評価と結びつくそれらを知るには彼ら自身に振り返ってフィードバックして貰うしかないのであるが、このことに気付くまで随分と時間が掛かってしまったように感じる。スタートから1年、今回1年生に話す2年生の姿を見て、研究実践の成果をはっきりと目にすることが出来、研究の明確な道筋を立てることが出来た。

本実践研究も、とうとう2年目の終盤となった。本研究で取り組むプロジェクト型学習に参加した生徒の変化を、本報告書および生徒たちへのインフォーマルなインタビューや活動の視察を通して確認することができた。今後は、成果報告にむけて、生徒の学びの何を、どのように表現していくのか、また、そのような学びをデザインするために教師が、どのような支援(介入)をしてきたのかを分析し、まとめていくフェーズとなっていく。

本研究課題は「産業高校によるICTを用いた地域の集客促進プロジェクト:生徒が主体となって考えるこれからの『産業イノベーション』による多角的なアプローチ」である。そのため、本研究の軸となる問いは「生徒の主体性」を発揮できる教育環境のデザインとなる。そこで、2023年8月~12月に中心的に議論したことは「生徒の主体性」をどのように把握し、そのための学習環境をいかに評価するか、という点であった。

まず、「主体性」とは何かについての議論が必要になる。主体性は、知識や技能のように個人が「習得」できるものか、というとそうではない。ある場面では主体的に取り組めても、ある場面ではそうではないこともある。つまり、主体性を教育環境と関係論的に捉えていく必要がある。そうであれば、定量的なデータで「主体的になれたかどうか」を評価するのではなく、「どのような教育環境下において主体的になれたのか」という視点から定性的に生徒の「主体性」をみていく必要がある。

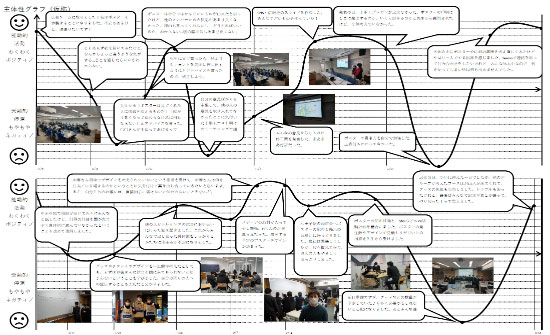

そこで、本研究では、桑志高等学校の活動報告書に記載されているように、生徒がどのような時に主体性を発揮できたのか、できなかったのか、をプロジェクトの進行とともに「感情の変化」そして関連する「場面」と「要因」を捉えていく。そのための具体何必要形な方法として、図1に示す感情グラフを用いることになった。図1は、主体性が発揮できる/できないをX軸に、時間の経過をY軸にした感情グラフである。プロジェクトに参加した時から、活動を終えるまでの流れを生徒自身に、省察してもらいながら、主体性が発揮できたとき、できなかった時の要因を生徒自身の省察を通して明らかにしていく。一人ひとりその場面や要因は多様であることは想定されるが、中には共通する場面や要因がでてくるだろう。共通する点については、今後、プロジェクト型学習を実践する上で教師が教育環境をつくる上で指針に、生徒によって異なる点については、個別最適な指導として参考にしていくことができる。

図1:主体性が発揮できる/できないをX軸に、時間の経過をY軸にした感情グラフ

(引用:桑志高等学校の活動報告書から引用)

この分析を通して、具体的にどのような知見が生まれてくるかについて、2023年11月14日に筆者が学校を訪問した際に、生徒間の対話およびインフォーマルインタビューを通してみられたことをいくつか取り上げたい。

この日は、プロジェクトに参加した2年生が、これからプロジェクトに参加する1年生に、プロジェクトで何を、どのように学ぶことができるのか、何ができるようになるのか、どのように進めればいいのか、といったことをアドバイスするという会であった。2年生が1年生に話している内容を聞くと、経験したからこそ語れること、気づけたことが多くあることを確認できた。たとえば、2年生は、表1にある「1年生がプロジェクトを通してやってみたいことリスト」をみて、リストの中からできそうなことを青い線で引き、他のチームと連携することで実現可能なものについては緑の線をひいていた。また、工夫が必要な活動についてどのように工夫すればいいかのアイデアを提案したり、取り掛かりやすいため最初にやったほうがいいものについては赤いペンでチェックを入れるなどしていた。そして、そのリストをもとに次のような会話が展開されていた。たとえば、スタンプラリーの活動について、ただやるだけではなく、他のチームと共有して周知する活動をしなければ、せっかく頑張ったのに参加してもらえず残念な気持ちになるので、広報と連携する必要があるとアドバイスしていた。また、物販のデザインをする際、デザインすることばかりに時間をかけてしまうと、その後の工程で時間が足りなくなり、本当にできるのかと不安になることもあるので、全体のスケジュールをしっかりチームで共有して進めていく必要があると提案していた。

以上に示した生徒らのやりとりからもわかるように、生徒らがどんな時に主体性が発揮できたのか、できなかったのか、そして、その経験から何を省察し、教訓を得たのかが明らかである。本プロジェクト型学習において、生徒はコルブ(Kolb, D.A. 1984)の経験学習が示すように「具体的経験(経験する)→内省的観察(振り返る)→抽象的概念化(教訓を得る)→能動的実践(次の機会にやってみる)」のサイクルを通して学習、発達している。本研究課題において中心となるのは、このサイクルにおいて「生徒は何を経験し、どのように省察し、そこから何を教訓として得て、実践できるようになったのか」であり、そのサイクルを生徒自身が主体的にまわしていけることが、本研究において「主体的」であるといえる。そして、生徒がこのサイクルをまわしていけるように支援(介入)することが、教育環境のデザインの視座となる。

表1:1年生がプロジェクトを通してやってみたいことリスト(2023年度集客Pから)

| イベント・広報グループ | SNS・メディアグループ |

|---|---|

|

|

本研究の次のステップは、感情グラフのデータの分析である。本研究では質的なデータと扱い、分析プロセスには対話が必要になる。本実践研究には、教員、生徒、連携先の地元プロバスケットボールチーム「東京八王子ビートレインズ」など多様なステイクホルダーがいるため、分析の際に多様な観点から対話を行い、生徒が主体性を発揮できた場面や要因を明らかにすると同時に、教育環境デザインとして何を提案できるかを整理していくことになる。

さらに、今後検討したいことは、分析結果の発表とフィードバックの形式である。本実践研究のように多様なステイクホルダーが関与するプロジェクト型学習では、誰もが教育環境のデザイナーとなる。そのため、本研究知見を、どのような形式で発表するのかが重要になる。つまり、分析結果を校内または学術分野のみに閉じるのではなく、生徒や保護者、連携先団体など教育環境デザインに関わる多様な人たちに届けるような形式にして発表することが望ましい。そうすることで、このような生徒や地域が参加するプロジェクト学習に挑戦したい人々にとって、本研究は参考にしやすいものとなるだろう。

参考文献

Kolb, D. A. (1984) Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Prentice Hall.

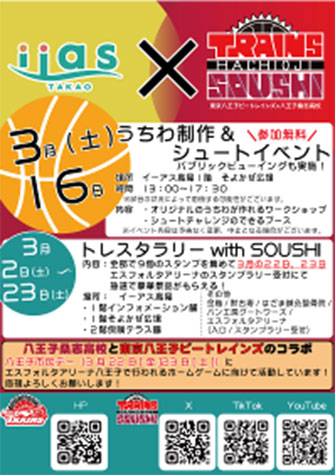

本校で行っている生徒が主体性を発揮し、地元八王子の企業や地域活性化のために応援プロジェクトを企画・立案する取り組みも早いもので、始まってからもう2年が経とうとしている。今年も1年目に引き続き、地元プロバスケットボールチーム「東京八王子ビートレインズ」の集客促進に取り組んでおり、2年目の集客活動も着々と進んでいるところである。今年度の有志生徒も集客プロジェクトに積極的な姿勢で取り組んでくれており、それぞれイベント・広報とSNSメディアの2グループに分かれて活動している。集客プロジェクトの主要な企画としては以下のものが挙がり、実際に取り組んだ。

| イベント・広報グループ | SNS・メディアグループ |

|---|---|

| ・スタンプラリー ・うちわ(塗り絵) ・商業施設でのシュートイベント ・鉄道会社とのコラボ ・グッズ制作 (ガラスコップ、アクリルグッズ、下敷き、缶バッジなど) |

・TikTok ・X(旧Twitter) ・YouTube/shorts ・ポスター |

具体的な活動内容については後述の通りであるが、一部の生徒は何度も試合に足を運んだり、実際に試合会場でブースの運営を行ったりと、会場の雰囲気に親しんでいた。今回、本校生徒にとっては3月16日に地元、八王子市高尾にある商業施設で行われた試合前PRイベントが最も大規模な活動となった。当日は13時から17時まで応援うちわ(塗り絵)作成ワークショップ、「八王子ビートレインズ」のパブリックビューイング、シュートゲーム、トレインズ応援列車模型の走行展示などを行い、大変盛況となった。特に応援うちわ作成ブースは多くの親子連れの来場があり、正に生徒がターゲットとした層にうまく訴求できたように思われる。またこれを受け、続く3月22‐23日の試合についてもチーム側から、同ブースの開設を提案され、同様に多くの親子連れの利用があった。スタンプラリー企画も合わせ参加した本校生徒全員が自ら考えて良く動いてくれた2日間となった。

商業施設の担当者へ生徒から企画を提案する

全体会にて情報共有を行う様子

地元商業にてイベントを展開(左:電車模型の展示 / 右:試合のパブリックビューイング)

試合当日も多くの人で賑わった(左:うちわ作成イベント / 右:スタンプラリー景品交換)

アドバイザーからの助言:

本校の研究の問い『地域社会への貢献活動を通して、生徒の主体性が発揮されるために、どのような教育環境をデザインしていくか』に基づいて、「生徒の主体性が発揮されるようになった」過程を感情線として記入をすることで、教員や周囲を取り巻く人間のみならず、生徒自身が評価者として振り返えることが出来るかたちにしたのは良い。感情線が自動生成されるエクセルシートも出来がよく、生徒が簡単に作成する助けになるだろう。

後はこの感情線に記録されている生徒が主体性を発揮できた/できなかったと省察した環境要因を、類似したものにまとめて分析をし、明らかにすることで研究としての形が出来てくる。また研究報告としてまとめるにあたり、『主体性』という言葉についてしっかりと定義をする。その裏付けとなるデータを提示し、読み取れることを分析して研究を進めて行って欲しい。

助言への対応:

活動に関わった生徒の主体性がどのように変化したかの記録・可視化・評価となる感情線をどのようにワークシートとして作成するかを、研究チームメンバーで良く話し合った。まず作業の取り掛かりで、生徒も時間が経つにつれ、プロジェクトに取り組んでいた時の細かいことは忘れてしまうことが考えられた。しかしながら毎回細かいメモを取らせるといったことは、全体の活動はまだしも、教員の関わっていないアンオフィシャルな場(生徒の個々の活動)においてはそのようなことは徹底できないし、こちらが徹底・管理することで生徒の主体的性が失われることにもなってしまう。

このことから記録として把握している活動概要を1枚のプリントとして生徒に渡すとともに、教員が撮影した写真や動画などをデータバンク化したもの、それぞれを生徒が自由に参照しつつ、活動を振り返ってもらうこととした。また感情性グラフ自体はエクセルシートにて自動的出力されるものを作成するなど、どの生徒でも比較的に簡単にかつ、統一性のあるフォーマットでのアウトプットを出来るようにした。具体的な作成方法については以下の通りである。

①昨年の活動の振り返り(スマスク端末)

-活動報告や自分でとったメモや記録写真などを参考に昨年度の自分の活動を振り返る

↓

②主体性グラフの作成(手描き)

-主体性グラフの用紙に、①で作成したコメントふせんを貼り付け、その時の主体性度合を考えて点を打っていく。

↓

③データの入力(スマスク端末)

-スマスク端末から、ファイルを開き、入力シート-作成したグラフ上の点の日付・活動内容(任意)・コメント・ 主体性度合(-10~10の整数値)を入力。グラフは自動生成される。

↓

④ コメントの調整・写真の追加(一人一台端末)

-コメントがすべて表示されるようにレイアウトの調整を行う。コメント調整が終わったら、写真フォルダからその時を振り返ることができる写真を探し、シートに貼り付ける。

↓

出力イメージ

この手順で進めていくことで時系列が揃い、各々の生徒がどの時期にどのような活動を行っていたか、また何を感じていた、他者からどのような影響を受けたかが比較出来、生徒たちの環境要因を見た人が読み取れる評価物になると考えた。実際に生徒が完成させたグラフをある程度の数集めるには、活動全体を振り返ることから今暫く時間が必要であるが、ある程度の数が揃えば環境要因を分類し、分析を進めていく。

今年度は昨年度以上にメンバーが揃い、皆で話し合う場(全体会)を設けることが出来た。しかしながらやりたいアイデアは浮かぶものの、地元企業など外部の人へ約束した納期直前になるまで、それをどのようにかたちにするかについて決めることが出来ず、ギリギリになって作業に追われるということが多々あった。これについては2つ原因があると考えられる。まず一つ目は生徒の中でもモチベーションが高くリーダーシップを発揮する生徒が出てきたために、他の生徒がその指示や計画にぶら下がるようになってしまったこと。もう一つがグループの中でも細かく役割分担を決め過ぎたがために、自分の担当する仕事に集中するのはいいが、それ以外のことは誰かがやっていてくれるだろう、と全体を見通す生徒がほとんどいなくなってしまったことである。

特に2つ目に関しては、他の生徒が作業をしていても自分の担当ではないからと関心を持たないといった状況があったので、実際に注意をすることがあった。生徒はバスケットボールチームスタッフの方々と何度も打ち合わせをやってはいたが、逆に担当業務のように割り切ってしまうような捉え方や、指示を受けてから動くというような意識があったように思われる。教員として生徒の主体性を育てるには、生徒たちに役割や指示を与えすぎず、自分たちがやっているという意識を持たせた上で、必要なところは方向修正を行うバランスが大切なのだと改めて実感した。

またポスターやうちわ、スタンプ台紙といったデザインについても何度も修正点を指摘されて徐々に最終的なかたちになっていったが、やはり彼ら・彼女らが予想しているよりも多くの時間を要し、昨年度同活動に取り組んだ2年生の先輩が言っていた『計画性やグループ連携の大切さ』を1年生が痛感することとなった。

ポスターのデザイン作業

デザイン分野の教員がサポートする

クラフト分野にて教員から指導を受けて、生徒自身でスタンプラリーブースを作成

研究については先に述べた感情線グラフの作成と形式について具体化し、生徒にどのようなものを提示して書いてもらうかと、その後研究データへ繋げる見通しが立てられたことである。

活動として実践した内容及び成果は以下の通り。

1月9日(火)-[第8回ミーティング – 今年最初の全体会(於LL教室)]※メディア取材あり

本年最初の全体会として前回までのグループ別活動計画具体化と進捗状況を確認。これからの活動をホワイトボードに書き出し共有。

生徒らがインタビューを受ける。

1月13日(土)-[有志メンバートレインズ試合にてブース運営(於エスフォルタアリーナ)]

生徒5名が参加。

試合会場にて『トレインズデー』として電車関連の展示が並ぶ日に、生徒らが趣味であるNゲージ(鉄道模型)を持ち寄り展示を行った。走らせる電車は在来線に加えて、今回のために作成したチームモチーフの特別車両を用意、多くの来場者に興味を持って貰える場となった。ブース来場者には今回の本校コラボ企画をPR。

1月17日(水)-[第9回ミーティング] ※トレインズ訪問無し

1月13日の有志ブース運営の様子を全体に共有。

グループ毎に活動計画具体化と進捗状況の確認 。SNS・メディア班は全員で、動画編集担当の生徒からレクチャーを受け、簡易動画の制作を行った。

1月24日(水)-[第10回ミーティング]

グループ毎に活動計画具体化と進捗状況の確認 。ビートレインズ担当者と相談の上、納期やグッズ発注数の絞り出しを行う。今後の課題などをホワイトボードに書き出し代表生徒が発表を行い共有。最後にトレインズさんから話し合いの総括。

1月27日(土)-[地元であるショッピングモール(高尾)にて集客PRイベントの打ち合わせ]

代表生徒2名が参加。

3月16日(土)に実施予定の生徒企画PRイベントとスタンプラリー協力を施設担当者に提案。施設での設置・運営を快諾頂いた。また本イベントの打ち合わせに際して、担当者側から生徒の勉強にもなるため、直接メールでやりとり等してみてはどうか、と提案を受ける。

1月30日(火)-[イベント・広報班スタンプラリー協力依頼活動 (狭間駅周辺)]

生徒4名が参加。

狭間駅周辺の商店会でラーメン屋等の飲食店を回りスタンプラリー協力依頼を行う。

1月31日(水)-[第11回ミーティング ] ※トレインズ訪問無し

グループ毎に活動計画具体化と進捗状況の確認 。グッズデザイン担当者決定。

2月07日(水)-[第12回ミーティング]

2月14日(水)-[第13回ミーティング]

2月19日(月)-[第14回ミーティング]

2月24日(金)-[広報ポスター配布活動]

JR西八王子&京王線狭間周辺の商店会でポスター配布活動。

2月28日(水)-[スタンプラリー台作成]

2月29日(木)-[スタンプラリー台作成]

3月01日(金)-[スタンプラリー関連一式を地元ショッピングモール&商店会へ搬入]

イベント・広報班のスタンプラリー関連グッズが搬入予定日直前にて急ピッチで作業を行いなんとか、予定日に台紙・スタンプ台・ブースを搬入することが出来た。

3月16日(土)-八王子市高尾にある商業施設での試合前PRイベント 13時から17時まで

応援うちわ(塗り絵)作成ワークショップ、「八王子ビートレインズ」のパブリックビューイング、シュートゲーム、トレインズ応援列車模型の走行展示などを行った。

3月21日 (金)-JR八王子駅前にて試合のためのチラシ配布

JR八王子駅構内にて、翌日から2日間に渡って行われるビートレインズのホームゲームPRのためのチラシ配布、宣伝活動(ビートレインズとJRとの協同企画に本校生徒が参加)

3月22日(金)~23日(土)-東京八王子ビートレインズ―ホームゲーム(於八王子エスフォルタリーナ)

八王子市民デーとして、八王子の協力を得て開催。特別企画として当日は2階席無料で観覧可能。本校生徒は応援うちわ(塗り絵)作成ワークショップ、スタンプラリー景品交換、トレインズ応援列車模型の走行展示などを行った。

生徒が実際にチームを訪問し撮影。

今年度は音声合成ソフト『ずんだもん』を使用した動画を制作(右はモーションキャプチャーモデルを使用)

生徒がデザインしたコラボプロジェクト/商業施設イベントのポスター

試合会場にて生徒が趣味である鉄道模型を展示

チームマスコットカラーの車両を制作

商業施設にてスタンプラリーブースを設置

ブースの設置が完了したところ

スタンプラリー台紙(冊子)- 表紙と裏表紙

開く見開きで押印面と店舗情報を掲載

この2年間の成果は、まず実践として本校設置の4分野(デザイン・クラフト・システム情報・ビジネス情報)の生徒が連携し、新しい価値を創造するきっかけとして、本プロジェクトを実際に展開できたことである。地元バスケットボールチームをはじめ、地域の商店会や商業施設等との関わる機会を得られたことが、地域連携という意味で、学校にとって非常に大きな意義があった。これにより分野の生徒それぞれが特技を生かして、集客という一つの目標に向かって様々なポスター、グッズ、スタンプ台紙等の制作物や、イベントなどを自ら企画して実現することが出来た。またその過程で実際にポスターデザインや木材加工の技術であったり、他者とのコミュニケーション能力が養われ、プロジェクト開始当初と比べて、著しい成長を見せた生徒も少なくない。これは前回の活動報告でも書いた通り、先輩として1年生へアドバイスなどをする姿を見て改めて実感した次第である。

研究としては『主体性』を養うためにどのような環境が必要であるか(これは現在まだ分析すべき材料が残ってはいるが)、可視化できる方法をある程度かたちに出来たことである。今回作成した感情線グラフは直感的に生徒の内面にある感情の動きのみならず、比較することで周囲を取り巻く環境についても読み取ることが出来る。これにより関わった生徒たちにとって何が主体性を上げる、または下げる要因となったのか相互考察が出来、生徒自身が振り返ることで自己評価に繋げることができる。今年度の集客応援活動はまだ終了していないが、これらのプロセスを通して現在の1年生が来年には先輩方と同じように成長した姿を見せてくれることを願うばかりだ。

冒頭にも書いた通り本校がパナソニック教育財団から特別研究指定校に選ばれ、本実践研究を始めてから早いものでもう2年になる。今回の実践研究では、それまでにほとんど関わることのなかった本校の特色である4分野の連携を目指して、新しい取り組みを行うことで本校に新しく設置となる『産業イノベーション』関連科目の教育環境デザインを行うことであった。またこれに伴い『主体性』といった言葉もキーワードとして研究課題を設定した。

そして研究の2年間は『主体性』という言葉に教員として、改めて向き合った期間であったと感じる。この研究テーマについて、生徒の成長を感じることはあっても、それを見ていない人にわかるよう、かたちにするにどうすればいいのか等、教員間で相談をするところから始めた。最初は毎回生徒へ『本日の自身の貢献度』アンケートを取っていたが、教員側でもこれが何になるのかわからずに機械的に行っていたのが正直なところである。また研究としての『問い』についても中々決めることが出来ず、ただ実践と報告を行うばかりで1年目が過ぎていった。2年目になり、アドバイザーの岸准教授から助言を頂き、ここまで研究のかたちへ持ってくることができたが、我々も恥ずかしながら研究といったものをこの2年を掛けて徐々に理解するに至ったところである。また主体性は生徒のみならず無論、教員についても言えるところであり、本研究においては数名の意欲ある同僚の力があって、何とかこの研究を続けるに最後まで走り切れたと感じている。改めて関わった先生方にはお礼を申し上げたい。

加えてこちらからの提案に快諾して頂いた東京八王子ビートレインズさん始め、地元商店会及び商業施設の方々にも大変お世話になった。今回コラボレーション相手としてご協力頂いた東京八王子ビートレインズさんとのお付き合いは、本校生徒がコロナ禍において、地域恒例イベントでのボランティア活動が制限されたことをきっかけとし、2020年に応援グッズを作成したことから始まった。当初はここまでの関わりになるとも予期していなかったが、本研究実践の取り組み内容にある「地域の問題を解決する」・「地域社会への貢献活動」を考えた時に、『バスケで地元八王子を盛り上げる!』をスローガンとする本チームへ再度ご提案をさせて頂くことがベストであると考えた。結果として本実践研究は、有志でありながら2年続いて20~30名の生徒が手を挙げて取り組み、高校生にとってレベルの高い活動を求められる中でも、積極的に取り組んでくれている。研究が始まった年から丁度、本校でも一人一台端末が生徒の手に渡るようになり、これらを活用してMicrosoft Teamsでの連絡や情報の共有、グッズデザイン、動画や企画書の作成など将来彼らが使うであろうスキルを活かし、外部人材とのやりとりを行っている。本研究が無ければこのような光景もなかったと考えると、研究助成を教えてもらい、応募して選んで頂き実に光栄であったと感じる。2年目の活動を終えたところではあるが、引き続き対象学年全体へ還元する場に向けた準備や、次の学年への導入など、継続して取り組んでいく課題は残っている。今年度内の終わりにあたり、ひとまずは2年間にわたる最後の活動報告と、ここまで関わって頂いた全ての方に感謝を申し上げて、終わりとさせて頂きたい。

メディアの取材に笑顔で応じて集合写真を撮る、プロジェクトメンバー一同

東京都立八王子桑志高等学校の2年間の研究プロジェクトも本報告書をもって完了となる。そこで、本研究で設定された次の4つの目標に即して、参与観察、インタビュー、教師とのディスカッションなどをもとに、本研究成果を考察する。

目標1:生徒一人ひとりに「自分らしい生き方」を主体的「判断・実行」できる力を育成し「未来の産業人」を育てる。

本研究では、地元プロバスケットボールチーム「東京八王子ビートレインズ」と連携し、集客促進をテーマとしたプロジェクト型学習を実施した。生徒らは、このプロジェクト活動において、自分の強みや関心からはじめ、主体的に「どうしたいか」「何を達成したいのか」「何を実現したいのか」を考え、行動し、具体的な活動を生み出していった。報告書に示された活動―たとえば、スタンプラリー、うちわ、グッズ制作、YouTube配信など、生徒らは東京八王子ビートレインズのスタッフや教師らとの関わりの中で自分のやってみたいことを具体化し、実際に活動につなげていった。

「未来の産業人」を、このように異種混淆な業種や世代の人たちと協働しながら、自分たちの強みや才能を発揮しながら、新たな価値や道具、結果を作っていく人材であるとするならば、目標1は到達できたといえる。

目標2:一人一台端末の本格導入時期の来年度に併せ、生徒一人一人の特技・得意技を追求し,産業高校の特色を生かした新たな試みを実践する。目標を設定し、達成に向かい学ぶ体験の中で『「学び方」を「学ぶ」』授業を行う。

本活動の視察を通して、生徒らがさまざまな形で端末を利用していることを確認することができた。生徒は、高校の授業で利用するタブレット端末だけでなく、自身のスマフォも本プロジェクトで多用していた。彼らによると、スマフォには彼らがプロジェクトに必要なソフトを自由にインストールすることができること、また、普段から持ち歩いているため空き時間などを利用して本プロジェクトのコンテンツづくりができることなどから、そのような利用方法になっていったという。実際の活動の様子をみると、スマフォで写真を撮影、色合いなどを編集して、編集済みデータをパソコンに転送し、パワーポイントで資料をつくる、などそれぞれの端末の特性を活かして活用していた。

このように学校で利用するタブレット端末だけでなく、普段使いのスマフォを併用することで、技術的により複雑な作業を行えていること、また、タイムマネジメントの観点からも自己調整しながら活動に取り組んでいた。

学校で学ぶICT活用の方法だけでなく、自らに適したやりかたを生み出し、ICTを活用するようになっている点からも、本研究プロジェクトは、生徒が「学び方を学ぶ」場になっていたといえる。

目標3:本校の特色と併せ、教育方針である「新しい価値」を創造する姿勢を涵養する。

東京都立八王子桑志高等学校には、デザイン、クラフト、システム情報、ビジネス情報の4つのコースがあり、生徒たちは自分たちのコースの特技や技術を活かしてプロジェクトの活動に参加していた。スタンプラリーを企画していた生徒らは、スタンプラリーのデザイン、スタンプの制作、全体スケジュールなど、自分たちの強みや得意を活かして活動に参加していた。それに加えて、活動を通して、誰も経験したことがない、または、やりかたがわからないことに直面した時、話し合いや試行錯誤を通して、自分たちで解決策を見出していた。たとえば、生徒たちは、スタンプラリーを進める中で地元商店街の協力を得る必要があることがわかった。しかし、実際にどのように協力を得ればいいかがわからない。そこで、実際に商店街に行き、街の人たちと話す中で、どのようにお願いし、協力を得て、一緒に活動していくことができるかについてがわかるようになってきた。言い換えれば、生徒たちは自分たちで方法を見出していったといえる。そして、地元の人たちの理解と協力が必要であることに気づくだけでなく、そうした活動自体が、学校と地域をつなぐ架け橋になることにも気づき、その気づきからまた新たな活動や行動を生み出していた。まさに、目標3の「新しい価値」を創造する姿勢を涵養できたと言えるだろう。

目標4:地域社会への貢献活動を通して、生徒の主体性が発揮されるために、教育環境のデザインを行い、研究・評価を行っていく。

本研究プロジェクトでは、生徒が主体性を発揮できる教育環境要因を探るため、報告書に示された「感情線グラフ」を手がかりとして分析を行っている。生徒の「主体性」を、感情の観点から積極的に取り組んだこと、と定義した。そこで、感情線グラフのX軸を主体性の高さ、つまり「積極的に取り組めたー取り組めなかったこと」とし、Y軸を時間の経過として示した。

生徒自身に自分のプロジェクトの中での変化を曲線で表してもらい、積極的に取り組めた要因、または積極性を発揮できなかった阻害要因について自己分析をしてもらい、その振り返り記録をデータとして、教育環境について分析、考察していく。

2023年度1-3月の活動報告書には、その分析結果については触れられていないが、2024年8月の『第7回 関西教育ICT展』および10月の第50回日本工学協議会全国大会(東京都港区)にて、その成果報告が行われることから、目標4の目標到達については、それらの発表を期待したい。

以上、本研究プロジェクトの2年間の成果を、実践校が設定した成果目標に即してコメントした。本研究チームの教師らは、実践に対しても、研究に対しても真摯に向き合い、熱心に議論を続け、私自身も大変、知的にも情動的にも刺激を受けた。目の前にいる生徒たちの変化や成長に気づきながらも、かなり早いスピードで活動が進んでいったため、実践中は、記録はとっているが、分析が追いついていないという現状もあった。しかし、最終的には、「生徒の主体性を発揮できる教育環境デザインの要因」を研究の問いに設定したことで、そのための研究方法も定まり、研究が一気に進んだことも評価できる。

教師らは、常に生徒の振り返りやアンケートなどデータを収集し、生徒の個別具体的な相談にのり、活動を支援してきた。また、連携している「東京八王子ビートレインズ」への配慮もされ、教師として活動しながらも、プロジェクトのコーディネータも行い、研究者としても動き、そして生徒と同じように実践者としても活躍されていた。本実践における教育環境デザインは、ダイナミックで複雑ではあるが、生徒たちの多くを支えたパターンも多くある。それらが明らかになれば、地域と連携したプロジェクト型学習を試みようとする学校に大変参考になる知見になるだろう。

COPYRIGHT© PANASONIC EDUCATION FOUNDATION ALL RIGHTS RESERVED.