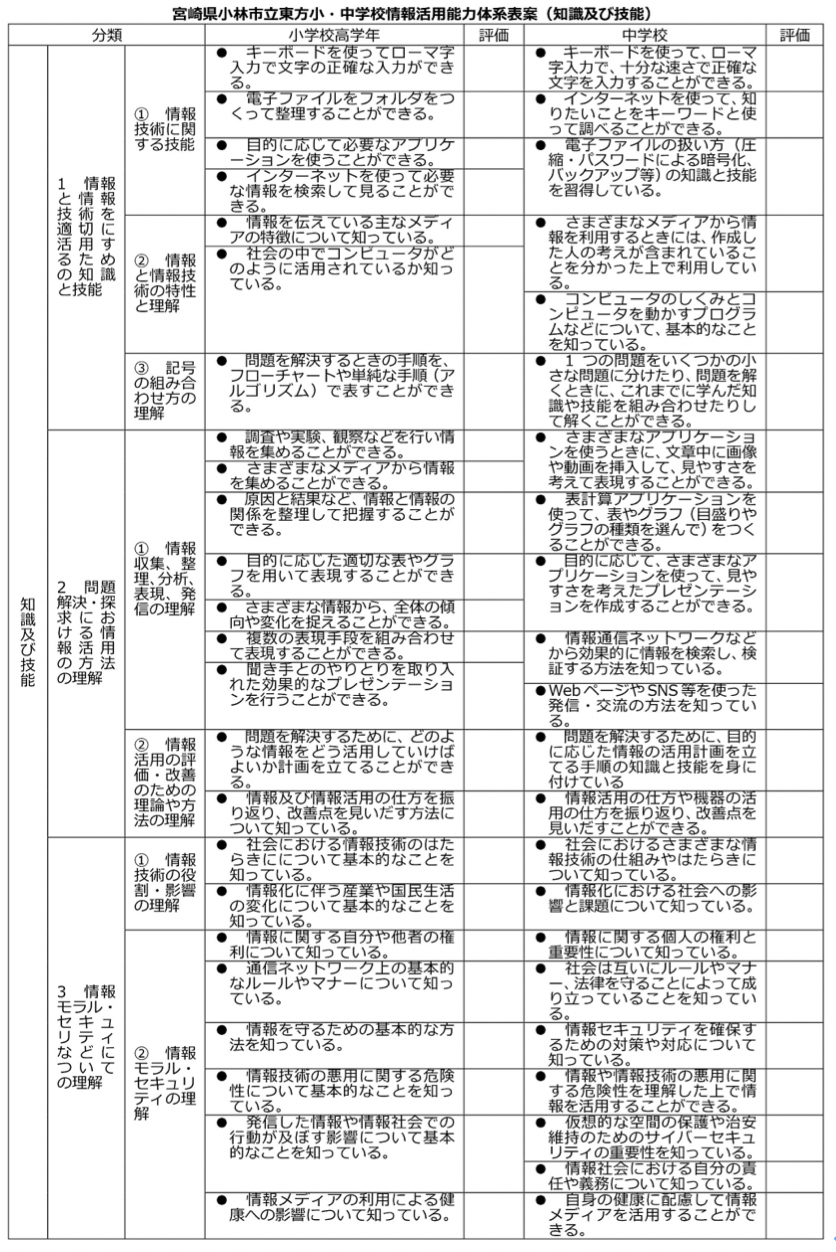

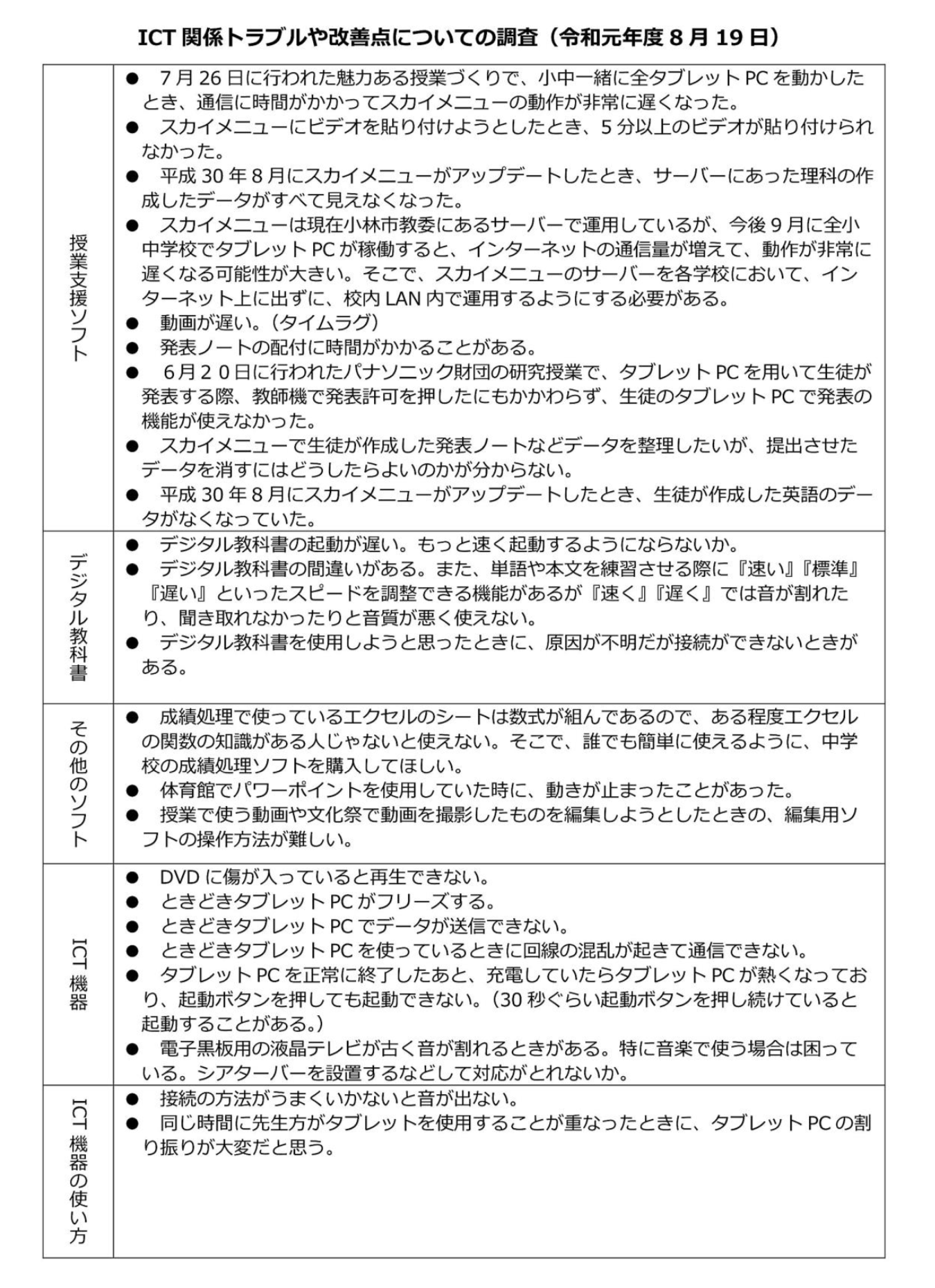

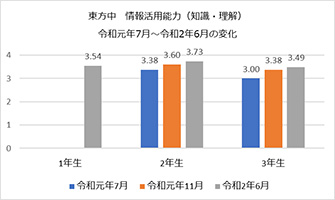

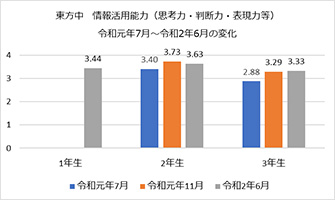

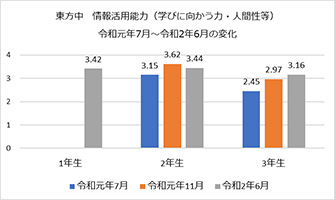

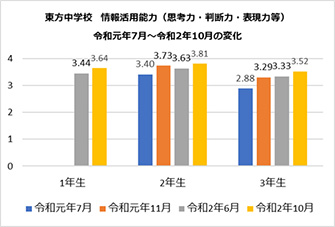

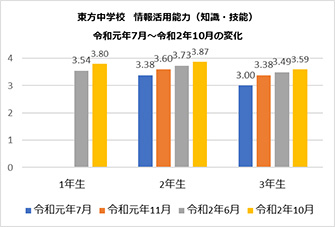

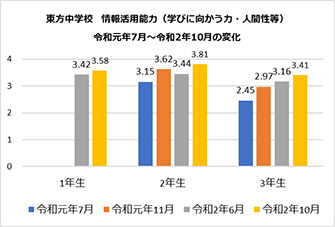

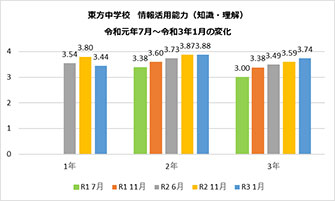

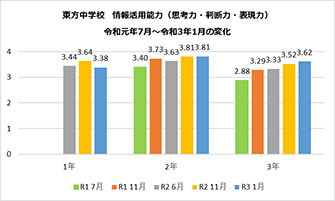

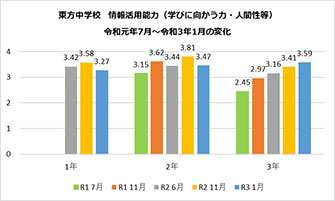

本年度6月上旬に本校情報活用能力チェックリストを用いたアンケート調査を行い、新1年生の実態と2、3年生の経月変化を調査した。

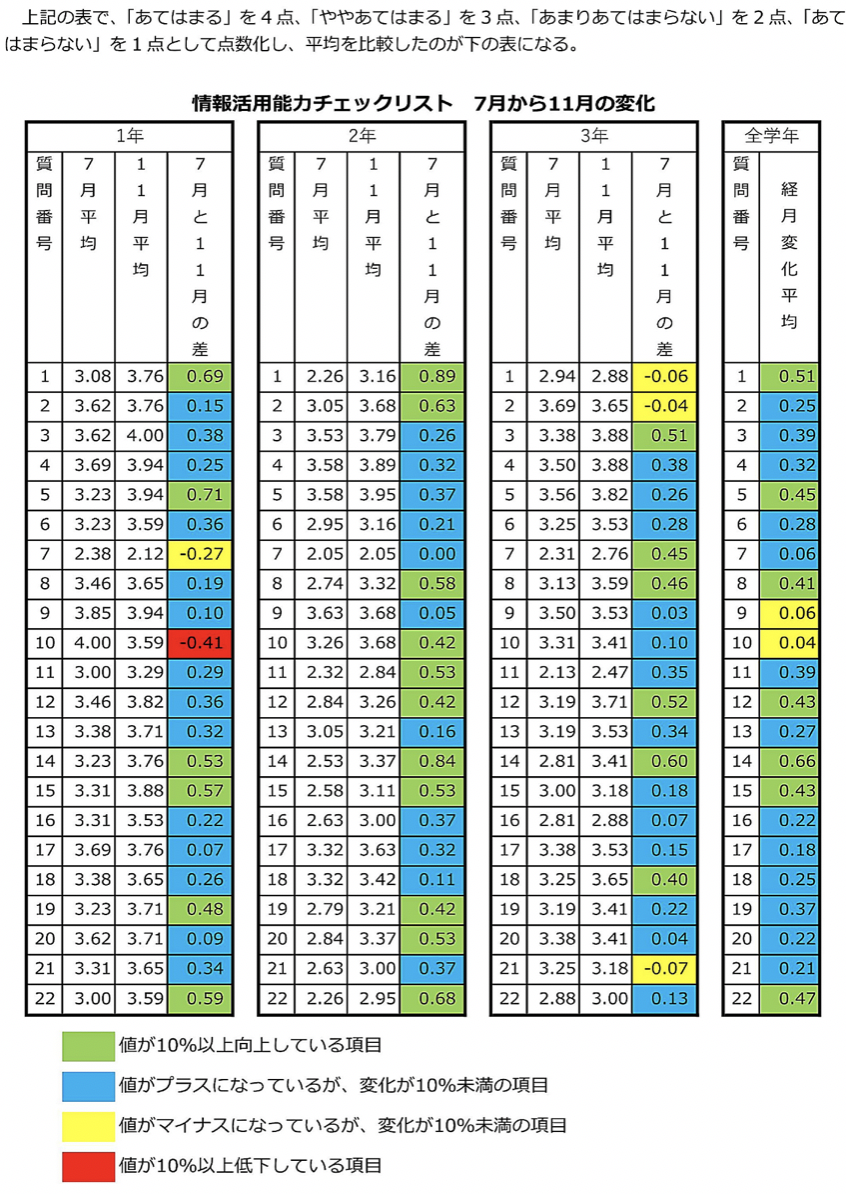

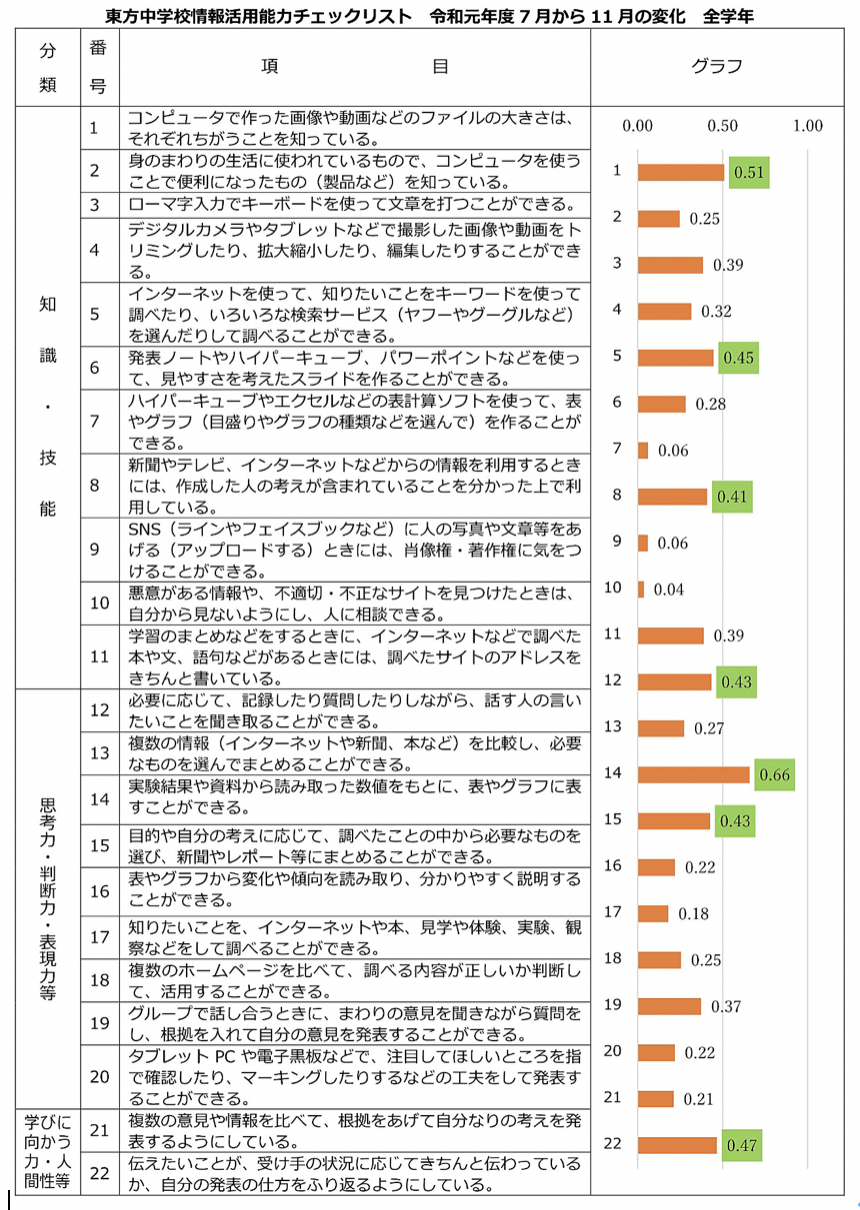

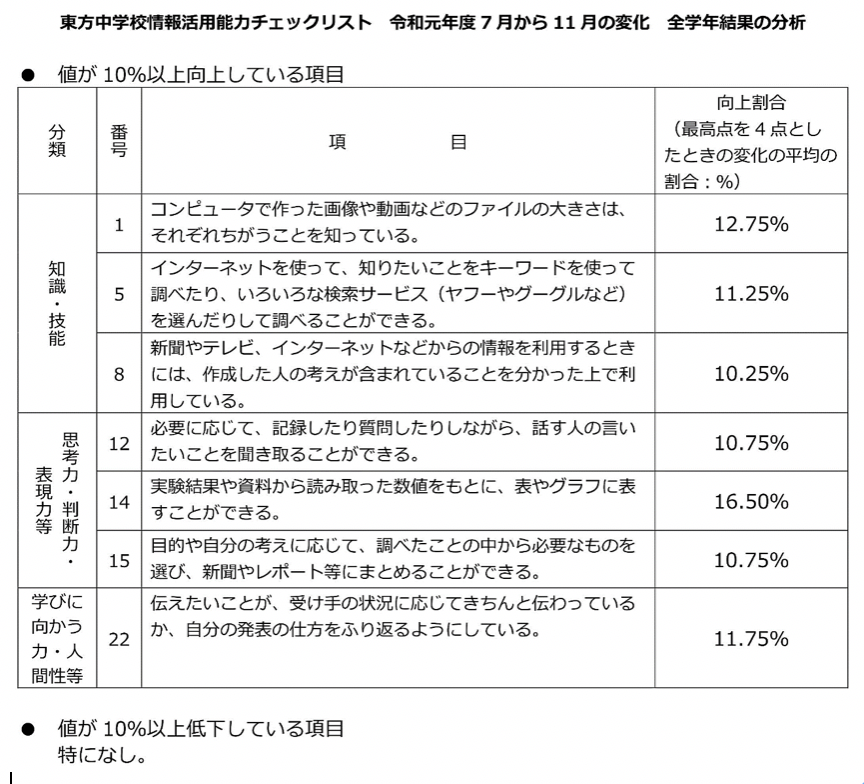

グラフの結果からは、全学年、全分類において上昇傾向が見られる。この原因として、タブレットPCをはじめとしたICT機器を活用した授業が年々増えていることや、昼休みや放課後にタブレットPCを借りる生徒が増えているため、生徒の使用頻度が増えていることが考えられる。

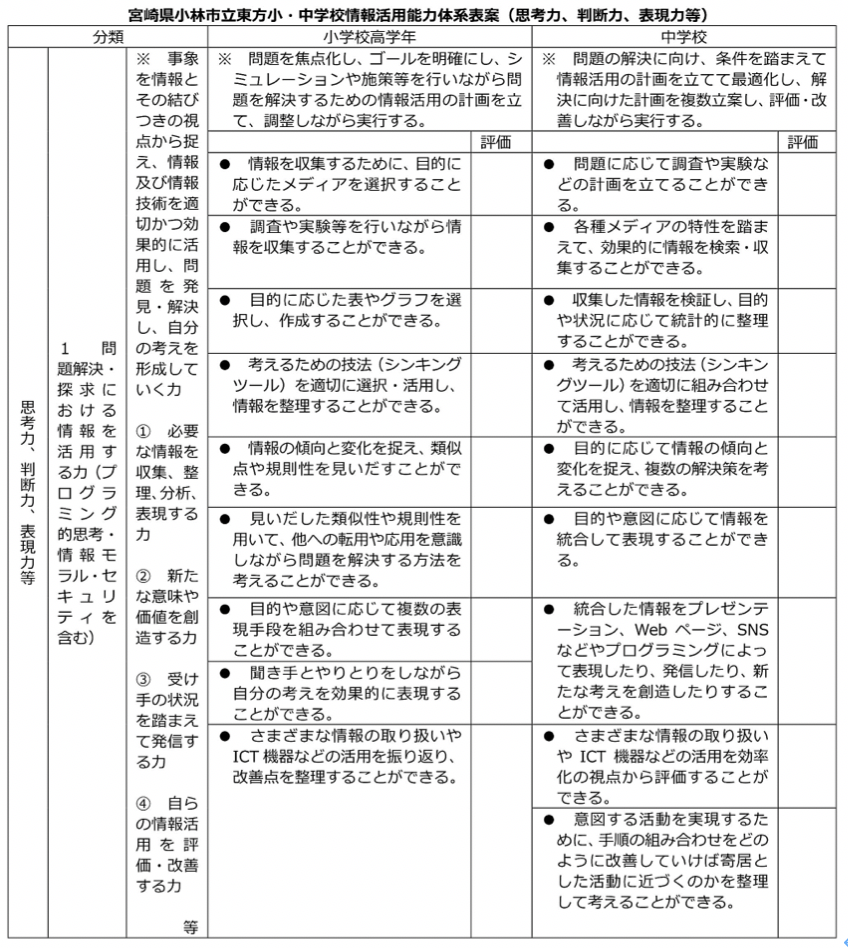

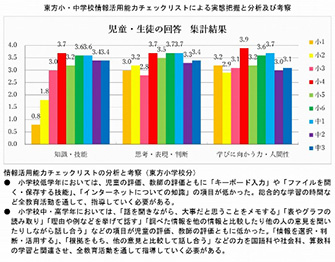

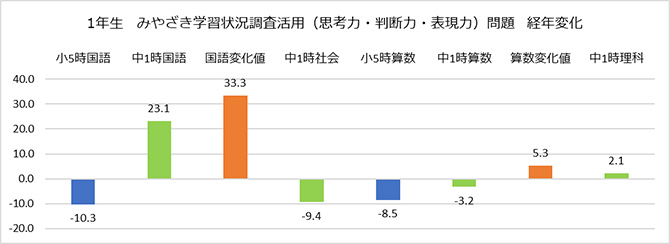

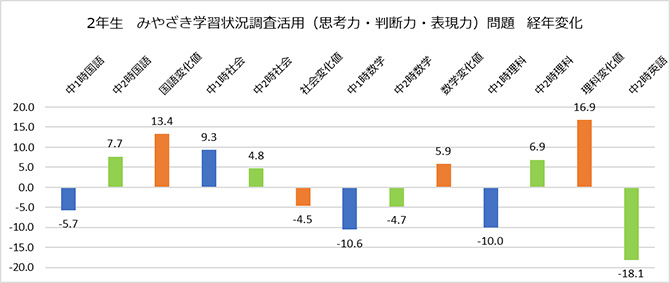

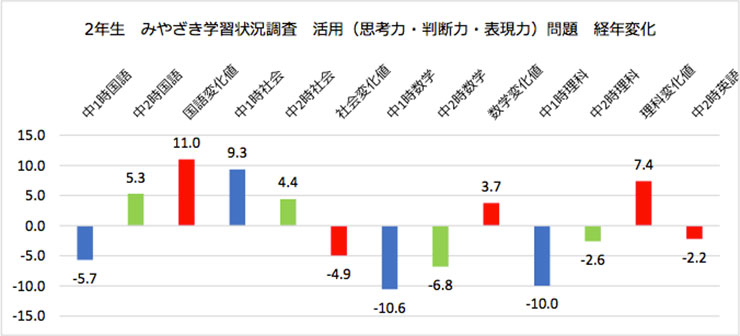

本年度10月に、昨年度のみやざき学習状況調査活用問題を用いて、1年生と2年生を対象に、生徒の思考力・判断力・表現力の変容を調査した。

グラフの結果からは、1年生、2年生とも向上している教科とそうでない教科のばらつきが見られた。思考力・判断力・表現力については、新型コロナウイルス感染症の関係で、年1回のテストで変容を調べたことにより、結果の信頼性が乏しいと考える。よって、今後は他の評価方法も用いながら多面的に変容を調べていきたい。

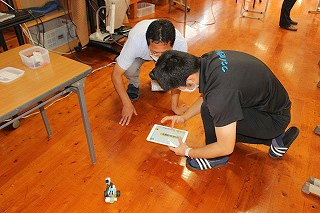

8月に校内でのICT研修会を行った。また、9月には宮崎大学の小林博典先生を本校に招き、東方小学校と合同で今後の教育の進展に関して講義を受け、iPadとプログラミングロボットを使って、プログラミング教育の実技演習を行った。11月、12月は研究授業の事前研究会や各学年職員でタブレットPCの操作スキル研修を行った。

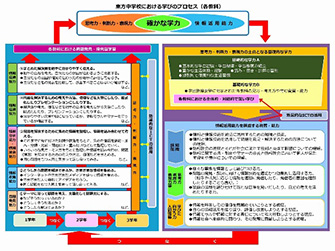

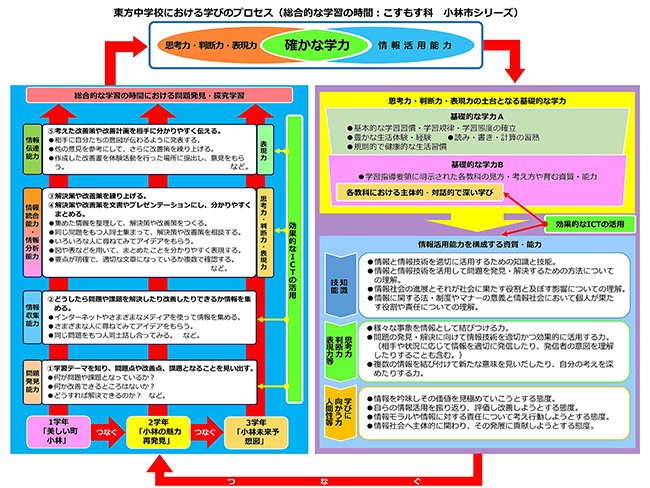

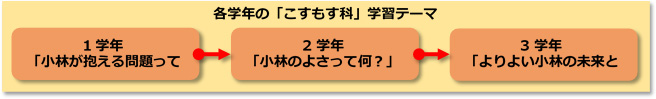

小林市は総合的な学習の時間に「こすもす科」という地域単元教材を設けている。その中に全学年共通で学習する「小林市シリーズ」の単元がある。

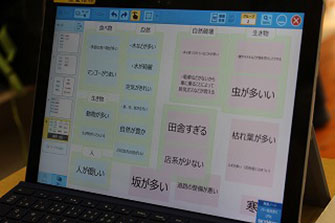

この単元を各学年で分担して問題発見探究型の学習過程に構成しなおした。そして夏季休業開けからの実践に取り組んでいる。

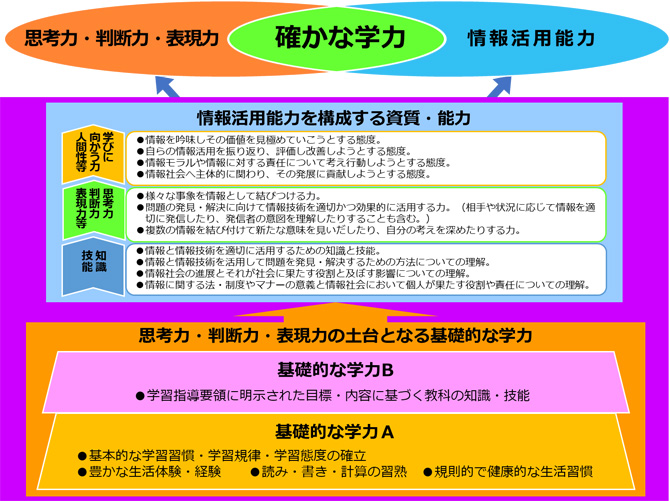

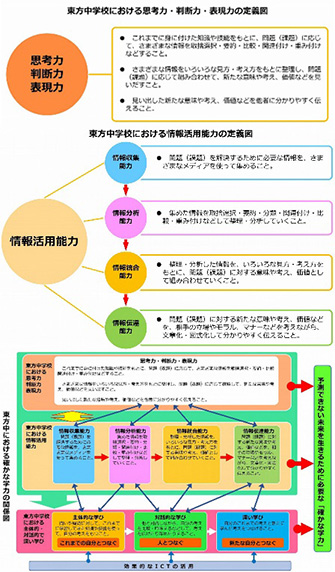

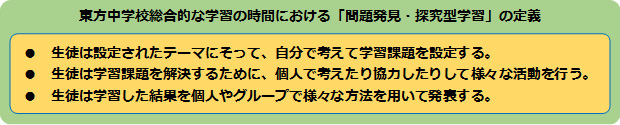

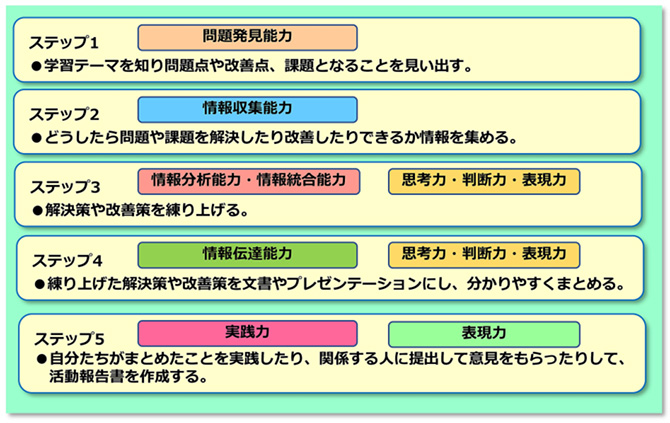

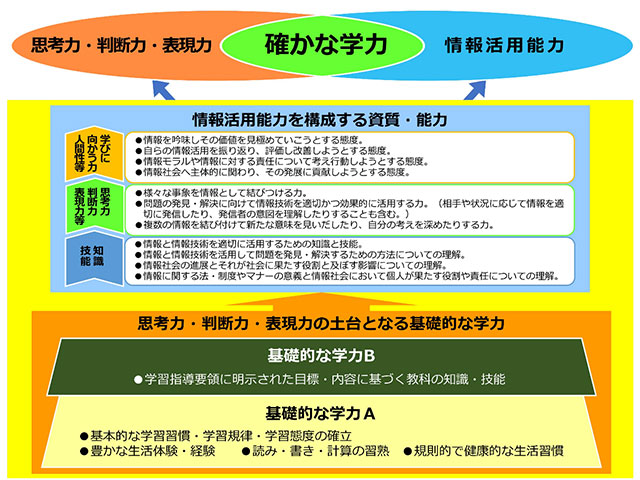

なお、「こすもす科」における問題発見・探求型学習の実践にあたり、生徒が次の5つのステップを通して学習するように工夫した。これらの5つのステップは本校が定義している「思考力・判断力・表現力」と「情報活用能力」と連携させている。

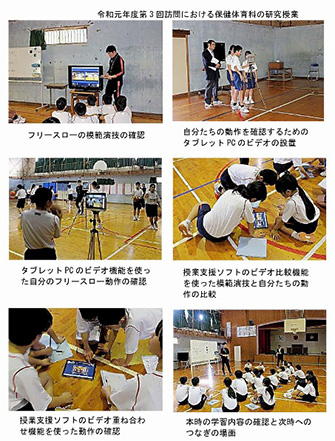

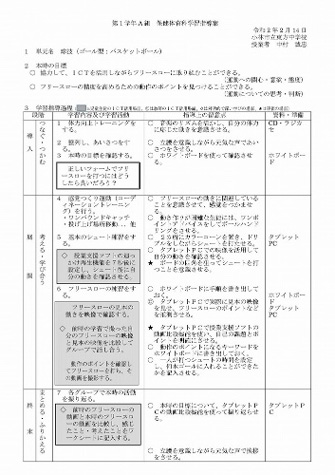

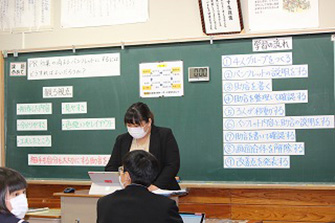

本校は11月9日に第2回訪問を兼ねてZoomによる遠隔授業研究会を実施した。問題発見探究型の授業で、3年生総合的な学習の時間、地域単元教材のこすもす科(小林市シリーズ)の授業を行った。

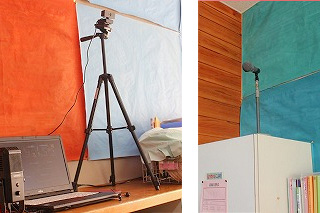

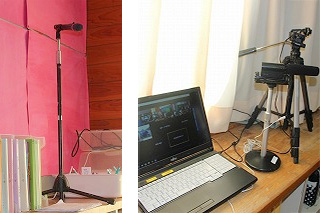

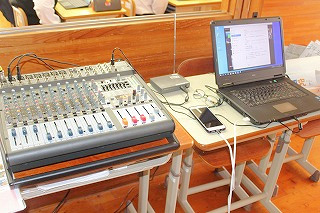

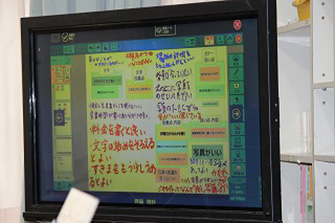

本校の今年度におけるパナソニック教育財団定期訪問は、新型コロナウイルス感染症の影響で全てZoomを使って遠隔授業・研究会を行っている。第1回では音声がうまく聞こえなかった反省があり、今回はマイクを3本使い生徒の声や教師の声をきれいに集音することができた。また、タブレットPCと授業支援ソフトの画面合体機能を使い、効果的にICTを活用して協働学習を展開し、授業の目標を十分達成することができた。

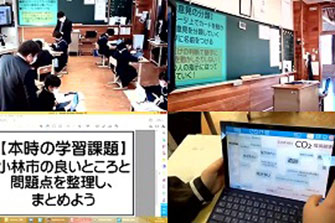

本校は12月11日(金)に、特別研究指定校として1年半にわたる研究の取組を広く見ていただくために研究公開を実施した。実施形態は、11月9日に行った授業研究会と同様、Zoomを使って遠隔の研究公開であった。今回のZoomは通常のZoomミーティングと違い、パナソニック教育財団の協力でZoomウエビナーを使用した。理由は、Zoomウエビナーでは登録さえしていれば、オンラインでなくても後から録画されたものを視聴できること、一般の視聴者の画面は出ないこと、視聴用の画面をホスト権限を持ったものがコントロールできることなどがあげられる。

映像や音声については、11月9日の授業研究会の通信がうまくいったので、11月9日の機材に電子黒板画面送信用とグループ活動撮影用のタブレットPC2台を追加する形で実施した。

授業は問題発見探究型の学習で、2年生総合的な学習の時間、単元はこすもす科(小林市シリーズ)、単元目標は「小林市について調べ、他地域にない『小林市のよさ』を見つけることができる。」、「他の地域と違う『小林市のよさ』について調査し、他に分かりやすく紹介することができる。」であった。

Zoomウエビナーによる研究公開は初めての取組であったが、学習している生徒たちや教師の動き・音声を明瞭に送信することができた。また、研究概要説明や吉崎先生による指導・助言と講演も円滑に行うことができた。