【4月】

- ・教職員、生徒、保護者の生成系AI使用状況を把握するためのアンケート調査を実施。

- ・校内生徒向け『IBハンドブック』にAIの利用についてのページを追加。

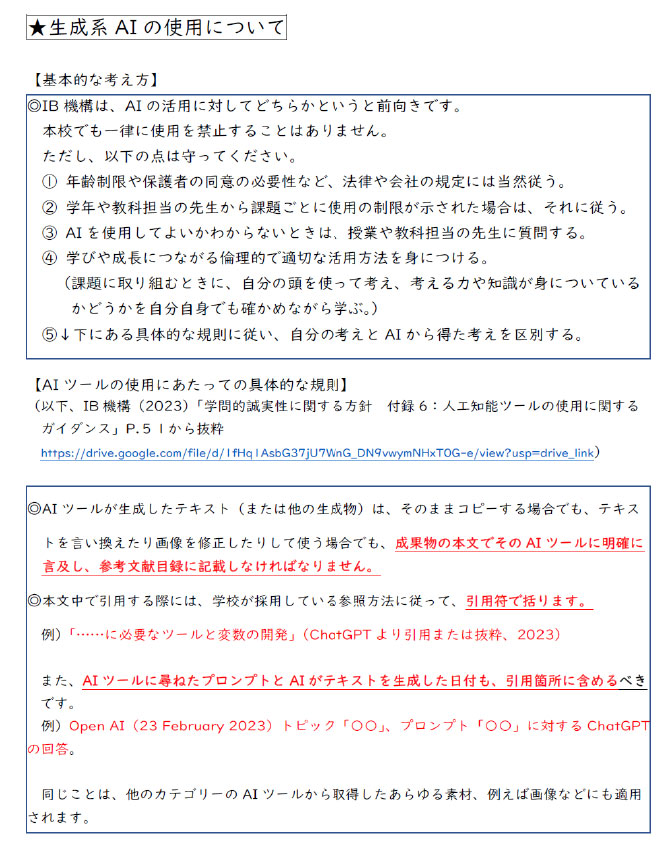

〔『IBハンドブック』抜粋〕

- ・4月3日〜15日 探究支援型GPTs(MetaQ)のシステムプロンプトを作成。

※MetaQとは「問い返し」を基本として、生徒のメタ的な思考に寄与する仕組みを組み込んだカスタマイズAIのこと。 - ・4月23日、校内研修(パナソニック教育財団実践研究助成の概要、IBの見解等)

- ・4月26日(土)、IB職員研修(講師:鹿児島国際大学准教授辻慎一郎先生、演題:鹿児島県内小・中・高等学校における教育の情報化の現状と課題)

- ・4月26日(土)、研究アドバイザーの四天王寺大学教授木原俊行先生、パナソニック教育財団 久保田事務局長、鹿児島国際大学准教授辻慎一郎先生が来校、校内研究組織メンバーとの打ち合わせ。

〔2025年4月26日(土)訪問時授業風景〕

【5月】

- ・「スクールAI」(全教職員)、ChatGPT有料版(ICT委員長)登録、利用開始

- ・5月初旬~ 定期アンケート実施

教師のAI活用事例を共有するために、定期的にアンケートを実施中(全体実施2回、自由回答4回)。週ごとにサマリを作成し1つのドキュメントにまとめていった。

notebookLMを活用して各週のサマリから先生方の活用状況を時系列で分析し、以下の出力を得た。活用の幅が広がっている一方で、AI活用に不安がある先生方へどのように前向きに活用してもらえばよいかが課題。アンケート結果をもとにして、研修会や講座を行うなどの次のアクションが必要。「リスクや問題点について具体的に認識し、検討する」という観点で振り返ると、アクションが足りなかった。

===

週次サマリーの時系列比較からは、先生方のAI活用の教科や場面が多様化し、活用の質も深まっている様子が見て取れます。当初、数学や国語といった特定の教科で、授業準備や校務支援の効率化を中心に活用されていましたが、次第に英語、学級活動、探究学習へと教科が広がり、生徒への個別フィードバック作成や、授業中に生徒のアイデアを深掘りする支援といった教育内容に踏み込んだ実践が増加しています。

ツールについても、ChatGPTやGeminiといった汎用的なものに加え、NotebookLMやCanva AI、カスタム版GPTsなど、特定用途に特化したツールの活用も見られるようになりました。こうした活用の広がりと共に、AIの限界やプロンプトの重要性、データ連携の課題など、より実践的・技術的な課題認識が深まり、プロンプト改善やスキル向上への関心が高まっています。これは、AI活用が試行段階から、教育効果を高めるための発展段階へと移行しつつあることを示唆しています。(notebookLMで分析)

===

- ・5月初旬 保護者向けアンケート実施

- ・5月16日(金) 全体保護者でパナソニック教育財団実践研究助成の概要及び生成系AIの活用について説明

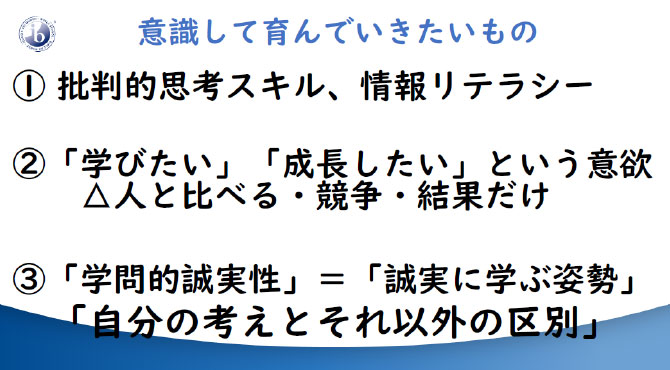

〔2025年5月16日(金) 全体保護者会時の生成系AIの活用説明・スライド〕

- ・5月中旬 教務部と生徒支援部で、「学問的誠実性ポリシーの改訂案」検討。

- ・5月21日(水) 社会科の教諭のアドバイスを受け、MetaQのアップグレード版MetaQⅡのシステムプロンプトを開発。「ポリアの問題解決のプロセス」「ソクラテス式問答法」の発想をMetaQに組み込んだ。

- ・5月30日(金)助成金贈呈式・スタートアップセミナーに参加。

〔5月30日(金)助成金贈呈式〕

指導・助言を受けて、次のような点を記録した。

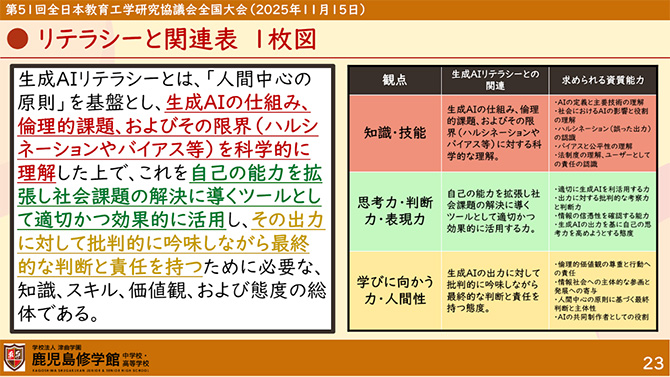

- ◎本実践研究における「メタ認知能力」は、主に生成系AIを使う際に、「自分自身が適切かつ効果的にAIを活用できてるかどうか?」を自覚的に考えることができる力で良いのではないか。(学習のプロセスを重視し、「AIを使っている際に、自分自身の思考が活性化しているか?」「この使い方・使うタイミングで良いか?」「自分の学びにAIをどのように活用するのが効果的であるか?」などを考えることができる。)

- ◎審査員の方からのコメントにあった「生成AIパイロット校の取り組みとの違いを明確にして,教員の負担軽減と生徒の探究学習の充実の両立という視点での研究成果を示してほしい。」という点について相談した。国際バカロレア校であること、中高一貫校であることを踏まえてAIの活用やカリキュラムを探っていくことで、結果としてオリジナリティのある実践を目指すのが良さそうという見通しを得た。パイロット校の取り組みを参考にしつつも、とらわれ過ぎず、やりながら進めていくべきとのこと。

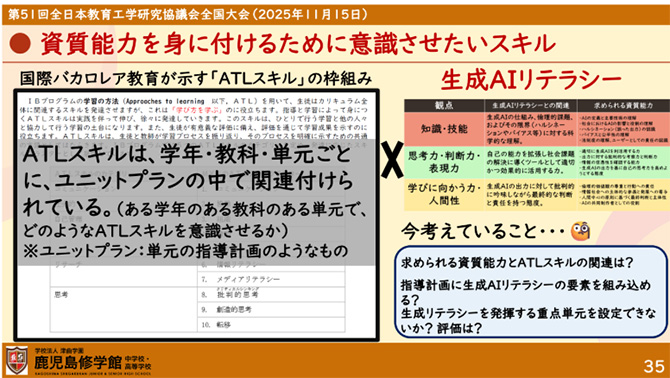

- ◎具体的には、AIリテラシーをIBのATLスキルリストの中に位置付け、各学年・教科でどのように育む機会を設定するかを検討すると良いというアドバイスをいただいた。

- ◎AIリテラシーについては、知識に偏りがちであることに気を付け、態度や価値観、エネルギー問題を含めた倫理についても身につけることが重要で、その面でもIBとの相性が良いというお話をいただいた。

- ◎実践をカリキュラム全体の中に位置付ける大切さを強調された。また、贈呈式での寺島史朗課長のお話も踏まえて、新学習指導要領に向けて、カリキュラムの中での「技術」や「情報」の役割が大きくなるという点も意識して実践を進めていく必要があると感じた。

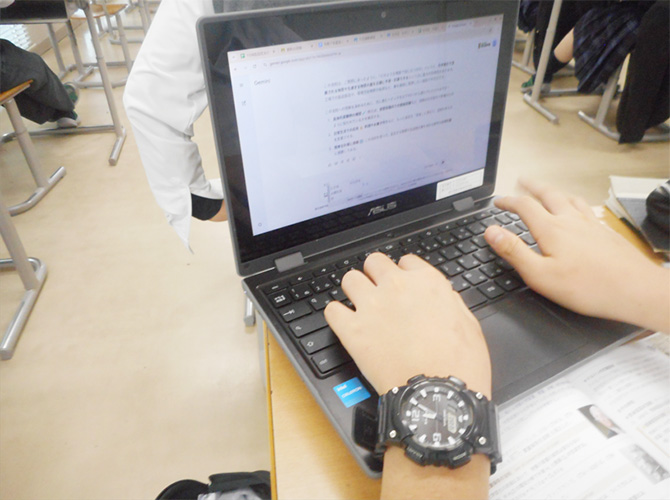

- ・5月31日(土)高校2年生対象 生成AI活用講座

高校2年生対象に生成AIの活用法講座を開いた(2時間)。

〔5月31日(土)高校2年生対象 生成AI活用講座〕

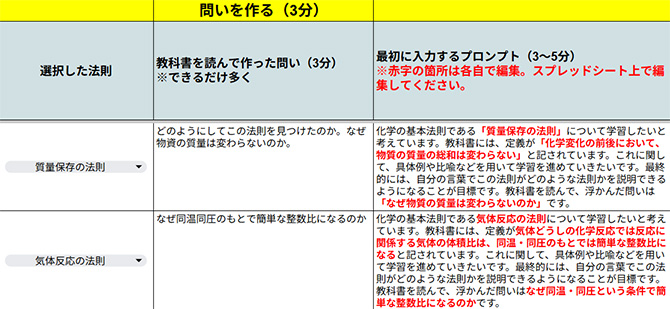

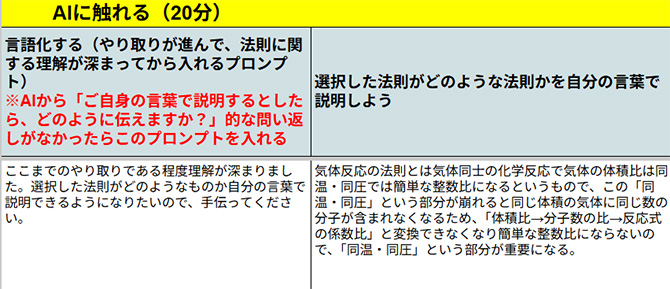

◎実施内容

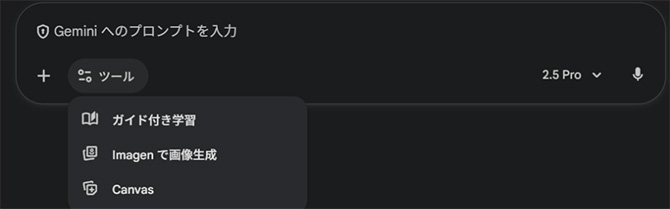

- 〇Gemini、ChatGPTへのログイン

- 〇Work1 具体的なシーンをもとに「適切な活用法」か「不適切な活用法」かを考える

- 〇Work2 探究支援カスタマイズAIを使ってみる

- 〇HPの記事:(高2)生成AIとの歩み方を考える~これからの学びを見つめて~

生徒の振り返りには、「Work1を通して生成AIの効果的な使い方と注意すべき点を改めてはっきりと区切ることができた」「自身の認識が合っていた」「自分が過去にレポートなどで丸写しや不適切な活用をしていたことに気づき、今後は気をつけたい」といった、AIの適切な活用方法について考えるきっかけになった旨の内容が多く書かれていた。また、カスタマイズAIを活用してみた感想では、「課題研究で問いを立てるときにおける新しい視点を得た」「課題研究で悩んでいたことが解決した」など前向きなコメントが多く見られた。一方、探究活動における「問い立て」を完全に生成AIに任せてしまうことで「自分で1から考える力や調べるプロセスが弱まる可能性がある」「AIに効果的に問いを投げかけるスキルが必要となる」といった声もあった。

【6月】

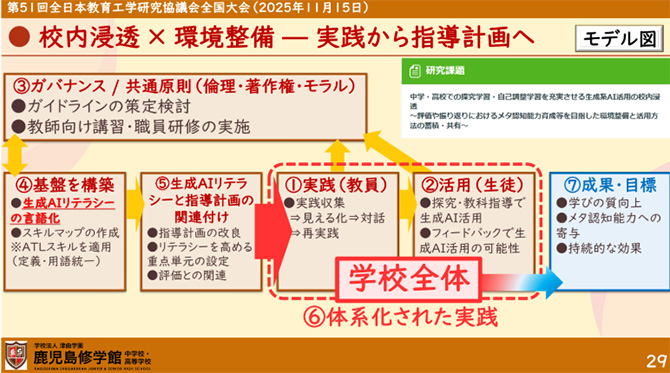

- ・6月2日(月)第51回全日本教育工学研究協議会全国大会茨城つくば大会の研究発表募集が開始されたのに合わせ、発表の申し込みと今年度の発表内容の検討を行った。

- ・6月5日(木)、8月の公開研究会に向けて、以下の登壇者*と打ち合わせ。

- ・辻 慎一郎氏(鹿児島国際大学福祉社会学部 准教授)

- ・木田 博氏(鹿児島市教育委員会 教育DX担当部長)

- ・西山 正三氏(宮崎県立宮崎東高等学校定時制課程夜間部 教諭)

- ・大保 政貴(鹿児島修学館中学校・高等学校 理科教諭・ICT委員長)

- ・新名主 敏史(鹿児島修学館中学校・高等学校 英語科教諭・IBMYPコーディネーター)

- ・6月13日(金)宮崎県立宮崎東高等学校定時制課程夜間部に見学訪問

- ・6月末 高校1年「科学と人間生活」で、生成系AIを活用した(形成的)評価の実践。Notebook LMを活用して、生徒の手書きのレポートに対して、IBMYPの評価規準に沿ったフィードバックを生成。生徒に示す際には、教員から補足説明を加えた。

【7月】

- ・7月9日(水) アドバイザー木原先生訪問 授業見学・校内研修

〔7月9日(水)高校2年生 物理授業〕

〔7月9日(水)高校2年生 生物授業〕

〔7月9日(水)中学1・2年合同総学〕

〔7月9日(水)校内研修〕

〔7月9日(水)校内研修〕

- ・7月11日(金) いちき串木野市立羽島中学校(助成校)研究公開参加