【4月】

- ・本年度の研究主題「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」について全職員で共有し、研究を推進していくことを確認した。

- ・今年度は、自己調整学習(単元内自由進度学習・複線型授業)による授業実践を通して、子供たちの非認知能力の育成を目指す。

- ・本校の研究に対し、日本女子大学名誉教授・吉崎静夫先生よりご指導をいただいた。

- ・そのご助言を踏まえ、本年度の研究内容を見直すとともに、本校における「探究的な学び」の進め方について職員間で協議した。

【5月】

- ・子供たちの非認知能力の変容を確かめるため、第1回アンケートを実施した。アンケートは、先進的に実践していた香川大学教育学部附属坂出小学校の様式を参考にしつつ、本校用にFormsで再構成して行った。

- ・6月・7月に実施予定の校内研究授業に向けた事前研修会を開催した。6月は4年理科「電流のはたらき」を単元内自由進度学習として、7月は5年国語「書き手の意図を考えよう(新聞記事を読み比べよう)」を複線型授業として、いずれも自己調整学習の手法で授業を行った。

【6月】

- ・6月11日(水)、研究アドバイザーである吉崎静夫先生をお招きし、研究授業を実施した。4年理科「電流のはたらき」において、児童が自ら学習計画を立て、主体的に取り組む自己調整学習の授業を公開した。

- ・授業後には、本校教員のほか、県教育センターや他校の先生方と協議を行い、今後の授業づくりの方向性について校内で検討を重ねた。

- ・研究討議後、当日の授業及び本校の研究の方向性について吉崎先生よりご指導をいただいた。

〇授業実践

4年:理科「電流のはたらき」(自己調整学習)

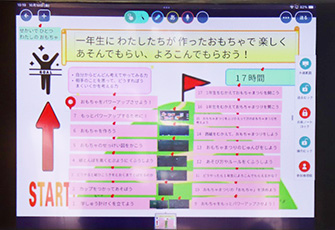

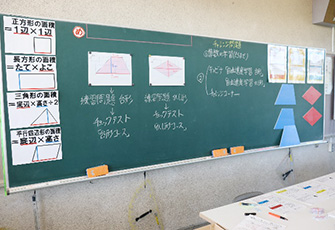

本単元では、児童が自ら学習計画を立て、自分のペースで学習を進める「単元内自由進度学習」に取り組んだ。ねらいは、児童の主体的な学びを引き出すとともに、非認知能力や課題解決力を育むことであった。導入時には、単元全体の見通しを提示し、課題一覧表や進度チェックカードを活用することで、児童一人ひとりが自分で学習の進め方を考えられるような仕組みを整えた。また、一人一人実験ができることで、体感的に電流の働きを感じられる機会を増やした。

【7月】

〇授業実践 5年国語「書き手の意図を考えよう(新聞記事を読み比べよう)」

本単元では、単元のゴールを定め、そこに至るまで自己選択の場面を多く取り入れた「複線型授業」の形態をとった。自分たちが取材を受けた新聞記事の見出しを考えるという単元を貫く問いを設定することで、児童が主体的に教材と関わることを目指した。

また、児童が興味をもった記事を自由に読み比べたり調べたりし、その内容を共有する活動を繰り返すことで、新聞への理解を深めながら、読み取る力を高められるようにした。さらに、学習アプリ上に複数のワークシートを用意し、児童が自分の興味や能力に応じて取り組む課題を選べるようにした。

自分たちが考えた見出しが実際に四国新聞に掲載されることを伝えることで、児童の学習意欲を高め、継続的な学びにつなげるようにした。