1973年(昭和48年)

- 円為替変動相場制へ移行

- 第四次中東戦争~オイルショック

- 読売巨人軍が日本シリーズ9連覇

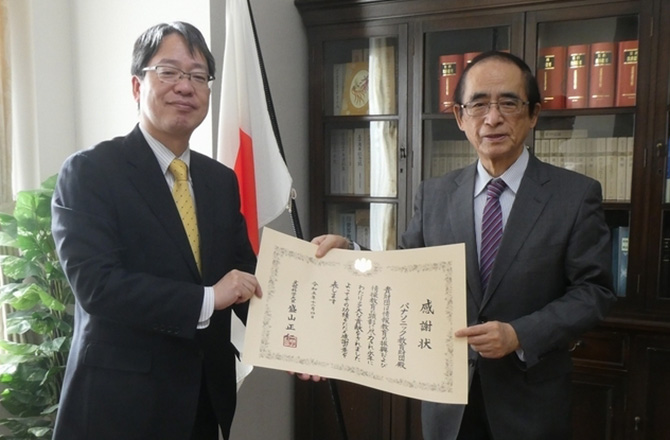

- 組織 12月に「松下視聴覚教育研究財団」設立 初代理事長 森戸辰男氏

- 研修 東京御成門の「松下AV教育研究センター」と、大阪梅田の「LLスクール大阪教室」において、暫定的な研修会実施

1974年(昭和49年)

- フィリピン ルバング島で旧日本兵発見

- プロ野球巨人の長嶋茂雄が引退

- 気象庁の「アメダス」が運用開始

- 研修 文部省の後援を受けて、教員・教育関係者向けの定期「AV研修会」がスタート

- ・東京の「松下AV教育研究センター」主に、大阪、札幌、福岡等の会場でも

- ・年間を通じて、VTR・OHP・LLの活用のための研修会を実施

1975年(昭和50年)

- 沖縄国際海洋博覧会 開催

- 「およげ!たいやきくん」大ヒット

- マイクロソフト 設立

- 助成 「視聴覚教育研究助成」がスタート

- ・対象は幼稚園・保育園、小学校、中学校、高等学校、特殊教育諸学校(*当時の標記を使用)

- ・下記の2カテゴリーで募集

「特定課題」:教育メディアの総合的な活用方法の開発、あるいは改善・充実

「自由課題」:視聴覚教材の活用について当面している課題に関するもの - ・第1回の募集に587件の応募、特定課題6件と自由課題40件、計46件が採択

- 発信 機関誌「視聴覚ニュース」創刊 当初は年数回の不定期発行

1976年(昭和51年)

- VHSビデオテープレコーダー発売

- アップルコンピュータ設立

- 発信 「視聴覚教育研究大会」がスタート

- ・第1回大会は、熊本県河内町の小学校を会場に開催

- ・大会テーマ「放送、視聴覚教材の効果的な利用のあり方を考えよう。」

- ・校種別の分科会、パネル討議、坂元昂先生の講演などが行われた

- *「視聴覚教育研究大会」は、2002年(平成14年)まで継続

- 発信 「視聴覚教育研究助成レポート」年次発刊スタート

1977年(昭和52年)

- 日本初の気象衛星「ひまわり」打ち上げ

- 白黒テレビ放送が廃止 完全カラー放送へ

- 研修 研修会受講者 延べ5000名を超える

- 発信 広島大学出版研究会より財団として初の出版物「マルチメディアと授業の構成(共著)」を出版

1978年(昭和53年)

- 新東京国際空港(現成田国際空港)開港

- 日中平和友好条約調印

- 研修 VTR活用のための研修用ビデオソフト3巻が完成 その後1982年までに全17巻を完成

1979年(昭和54年)

- 初の国公立大学共通一次学力試験実施

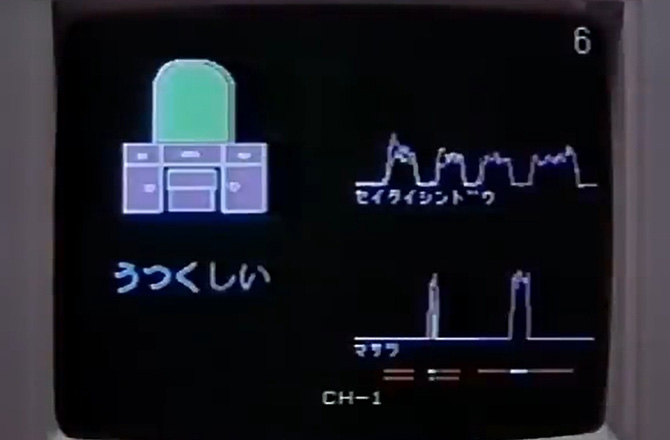

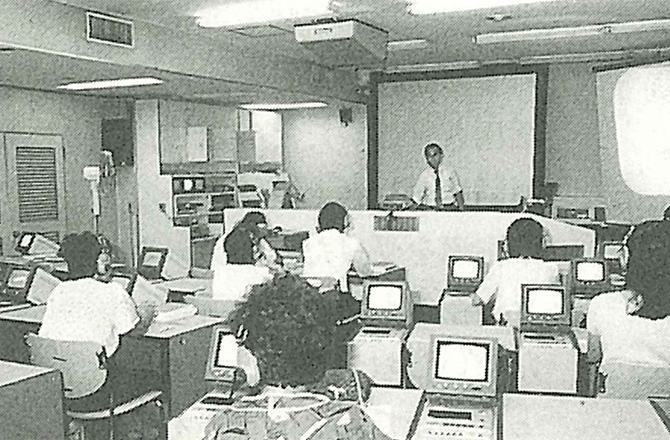

- 研修 英語教育の振興施策に呼応して「AV・LLスタッフ養成講座」「LL教材研究会」を新設

合わせて「LL用ビデオ教材」を完成

1980年(昭和55年)

- モスクワ(夏季)オリンピック開催するも日本を含む67か国が不参加

- 助成 視聴覚教育研究助成の枠組み改訂

- ・従来の「特定課題」を「指定課題」と改称し、「自由課題」との2カテゴリー制に

- ・「指定課題」では助成期間を2年とし助成金も増額、加えて財団の専門委員による中間指導を実施

1981年(昭和56年)

- スペースシャトル「コロンビア」宇宙空間への初飛行

- 研修 視聴覚教材の自作ニーズ応えるために「OHP/VTR特別コース」を新設

- 発信 「日英視聴覚セミナー」を開催

1982年(昭和57年)

- CD(コンパクトディスク)プレーヤー発売

- 研修 定期AV研修会に「パソコン研修」を組み込み、パソコン分野の取り組みを強化

- 発信 「マイコンの教育利用に関する日米シンポジウム」を開催